"L'oro è eccellentissimo;

dell'oro si fa tesoro e, con esso,

chi lo possiede, può fare quello che vuole nel mondo,

e arriva persino a portare le anime in paradiso".

Cristoforo Colombo 1

Introduzione 2

Pagine e pagine di analisi sarebbero necessarie per comprendere appieno i dettagli delle molteplici forme di violenza legate all'estrattivismo. I profondi impatti sociali, culturali, psicosociali e sulla salute pubblica, così come la distruzione della natura e persino i danni ai sistemi produttivi locali, sono incommensurabili. Sono violenze che hanno un impatto, nella stessa misura, sull'ambito della giustizia, della democrazia e sulla stessa economia nazionale, ben oltre i territori direttamente colpiti. I loro impatti si manifestano attraverso la flessibilità ambientale e persino lavorativa per incoraggiare gli investimenti nelle varie forme di attività estrattivista, nonché attraverso le logiche di reddito, clientelari e autoritarie che comportano. Tutto ciò è in linea con lo smantellamento sistematico delle norme fondamentali di sicurezza giuridica globale a vantaggio delle imprese private, in particolare delle multinazionali, in un terreno in illegalità e mancanza di legalità vanno di pari passo. E queste molteplici violenze si espandono e diventano sempre più complesse man mano che questa forma di accumulazione si interrelaziona con varie forme di criminalità organizzata.

Comprendere il significato dell'estrattivismo e le sue origini, nonché la sua evoluzione e le sue prospettive future, ci permetterà di comprendere come si forma la costruzione sociale della violenza. È ciò che proponiamo in queste poche righe.

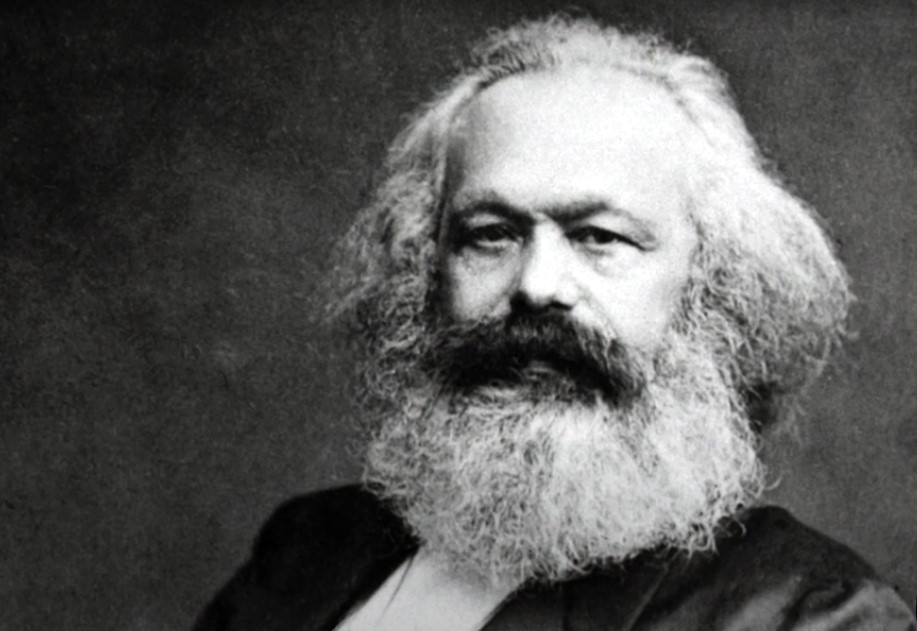

Dalla violenza coloniale a quella repubblicana

In termini pratici, Cristoforo Colombo, spinto dal desiderio di accedere ai prodotti e materie prime delle Indie, pose le basi per la dominazione coloniale con i suoi quattro viaggi a partire dal 1492, le cui conseguenze sono indubbiamente ancora presenti ai nostri giorni. Il sistema-mondo capitalista si è strutturato così, progressivamente, in forma violenta. Gli estrattivismi, nell'attualità, promettendo progresso e sviluppo, si stanno espandendo nel mondo, violando costantemente territori, corpi e soggettività. Di fatto, la violenza estrattivista potrebbe persino essere vista come una forma concreta che assume la violenza strutturale del capitalismo nel caso delle società periferiche condannate all'accumulazione primaria per l'esportazione. Tale violenza strutturale ne è il segno distintivo, poiché – come giustamente ha sottolineato Karl Marx (2018) – questo sistema è venuto "al mondo grondando sangue e fango da ogni poro, dai piedi alla testa".

promettendo progresso e sviluppo, si stanno espandendo nel mondo, violando costantemente territori, corpi e soggettività. Di fatto, la violenza estrattivista potrebbe persino essere vista come una forma concreta che assume la violenza strutturale del capitalismo nel caso delle società periferiche condannate all'accumulazione primaria per l'esportazione. Tale violenza strutturale ne è il segno distintivo, poiché – come giustamente ha sottolineato Karl Marx (2018) – questo sistema è venuto "al mondo grondando sangue e fango da ogni poro, dai piedi alla testa".

Come elemento fondante di questa civiltà, si consolidò la modalità dell'accumulazione estrattiva, determinata da allora in poi dalle esigenze dei centri del capitalismo metropolitano. E in questo contesto, come vedremo più avanti, emergono con crescente forza diverse forme di criminalità organizzata.

In termini generali, si parla di estrattivismo quando si estraggono risorse naturali non rinnovabili in volumi alti o basso processamento intensivo: alcune di queste risorse non richiedono alcun processamento o si processa solo in maniera molto limitata. Nella maggior parte parte dei casi - non sempre - si tratta di ingenti quantità di investimenti e queste attività hanno effetti macroeconomici significativi: causano grandi impatti sociali, ambientali e culturali nei territori interessati e, una volta orientate verso l'esportazione, diventano commodities. L'estrattivismo non si limita ai minerali o al petrolio (Gudynas, 2015): ce ne sono anche di tipo agrario, di tipo forestale, di tipo peschiero. E, naturalmente, i suoi effetti si estendono al resto della società, danneggiandola e influenzando gli ambienti istituzionali di giustizia e la democrazia, nonché le economie nazionali e persino quelle dei paesi limitrofi.

In breve, il concetto di "estrattivismo", insieme ai concetti di "accumulazione originaria" (Karl Marx), "accaparramento di terre" ('Landnahme', nell'accezione di Rosa Luxemburg, 1978), "accumulazione per espropriazione" (Harvey, 2003) ed "extrahección" (Gudynas, 2013) - ovverosia l'appropriazione delle risorse naturali imposta con la violenza -, ci permette di spiegare il saccheggio, l'accumulazione, la concentrazione, la devastazione coloniale e neocoloniale, nonché l'evoluzione del capitalismo moderno. Seguendo Gudynas, con "estrarre" si fa riferimento all'atto di prendere o togliere violentemente risorse naturali, violando i diritti umani e della natura. Da questa prospettiva, nelle sue parole, la violenza "non è una conseguenza di un tipo di estrazione, ma piuttosto una condizione necessaria per poter attuare l'appropriazione di risorse naturali".

Accettando le letture tramandate da Marx, siamo ben consapevoli di cosa significhi "modo di produzione", come particolare disposizione delle relazioni sociali di produzione in una società. Nello specifico, il modo di produzione capitalistico crea una modalità di accumulazione che caratterizza e determina l'organizzazione del lavoro, inclusa la localizzazione geografica e la conoscenza tecnica  nell'uso delle forze produttive, così come i mezzi e i processi tecnici impiegati e le modalità di sfruttamento della natura: il tutto in funzione delle esigenze del capitale. E in questo quadro, l'inarrestabile mercificazione è la via attraverso cui la voracità del capitale si espande – come cerchi concentrici – ingoiando nelle sue fauci ogni forma di vita.

nell'uso delle forze produttive, così come i mezzi e i processi tecnici impiegati e le modalità di sfruttamento della natura: il tutto in funzione delle esigenze del capitale. E in questo quadro, l'inarrestabile mercificazione è la via attraverso cui la voracità del capitale si espande – come cerchi concentrici – ingoiando nelle sue fauci ogni forma di vita.

Sappiamo anche che il modello di accumulazione primaria-esportatrice dominante nei paesi periferici, è determinante nelle strutture economiche, sociali e persino politiche. Inoltre, genera influenze culturali che culminano in aberrazioni come, ad esempio, una sorta di DNA estrattivista radicato in queste società: ampi segmenti della popolazione, inclusi alcuni intellettuali e politici che rifiutano il capitalismo, sembrano intrappolati in (il)logiche estrattiviste e rentier.

Il capitale accumula in qualsiasi circostanza. Questa è la sua essenza e la sua ragion d'essere. Questo obiettivo si raggiunge aumentando il plusvalore estratto attraverso lo sfruttamento della forza-lavoro. Trae profitto in egual misura dalle rendite della natura, attraverso gli estrattivismi, ovviamente. E quando il capitale non riesce ad accumulare attraverso la produzione, cerca di accumulare attraverso la speculazione, anche procurata dagli estrattivismi: basti pensare ai mercati del petrolio, dei minerali o dei cereali. Da qui la crescente avidità contemporanea di risorse naturali sempre più numerose, che vengono mercificate ancor prima di essere estratte, il tutto al fine di cristallizzare l'accumulazione. Ciò si riflette nella crescente distruzione della natura e delle comunità, soprattutto quelle vicine ai luoghi di sfruttamento.

A questo punto, possiamo menzionare altre forme di sfruttamento più sofisticate, originate da proposte sviluppate nell'ambito di vari vertici sul clima e in linea con il "consenso della decarbonizzazione" (Bringel e Svampa, 2023), che hanno portato a all'inarrestabile mercificazione della natura, con diverse opzioni di estrattivismo verde. È il caso, ad esempio, dei mercati del carbonio guidati dal meccanismo di riduzione delle emissioni causate dalla deforestazione e dal deterioramento delle foreste (REDD). Altrettanto degna di nota è la pressione estrattivista scatenata dalla transizione energetica delle imprese, che ha aumentato la domanda di minerali come il litio e il rame per le auto elettriche, o legno di balsa per le turbine eoliche. A influenzare questo fenomeno sono anche tecnologie sempre più aggressive, come il fracking, che mirano a espandere l'estrazione petrolifera.

Paradossi e patologie della maledizione dell'abbondanza

Le storie che si sommano nonché l'evidenza, senza stabilire uno standard rigido, ci permettono di affermare che la povertà economica si manifesta come consustanziale alla disponibilità di risorse naturali, la quale risulta determinante per il funzionamento delle economie. Pertanto, i paesi "ricchi" di risorse naturali, le cui economie dipendono dalla loro estrazione ed esportazione, trovano più difficile garantire il benessere alla propria popolazione rispetto ai paesi che non dispongono di queste enormi ricchezze. Questi paesi primario-esportatori sembrano condannati al sottosviluppo: ancor più quelli che dispongono di una sostanziale dotazione di uno o pochi prodotti primari. Le loro economie e società sono intrappolate in una logica perversa nota in teoria come "paradosso dell'abbondanza" o "maledizione delle risorse". Per dirla in termini provocatori, parliamo di una sorta di "maledizione dell'abbondanza" (Acosta, 2009), che è ancora più evidente in quelle nazioni che hanno ereditato una crudele origine coloniale, che le ha condannate a continuare ad alimentare con materie prime l'accumulazione capitalista globalizzata, spesso proprio dei loro ex-colonizzatori.

Così le violenze – nelle sue forme più diverse – segnano la vita dei paesi attanagliati da questa "maledizione". La miseria di vaste masse sembrerebbe quindi essere insita nella presenza di grandi quantità di risorse naturali (con elevati rendite differenziali). Questa grande disponibilità di risorse naturali accentua la distorsione delle strutture economiche e dell'assegnazione dei fattori produttivi. Di conseguenza, il reddito nazionale viene spesso ridistribuito in modo regressivo, la ricchezza si concentra in poche mani e si incoraggia l'estrazione di valore economico dalle periferie verso i centri capitalistici. Ciò genera una dipendenza strutturale, poiché la sopravvivenza di questi paesi è subordinata al mercato mondiale, dove si cristallizzano le esigenze dell'accumulazione globale.

Nonostante queste constatazioni, i dogmi del libero mercato, trasformati nell'alfa e nell'omega dell'economia - ortodossa - e della realtà sociale in generale, continuano ostinatamente a ricorrere al vecchio argomento dello sfruttamento dei vantaggi comparativi. A questo dogma del libero scambio se ne aggiungono altri: il mercato come regolatore ineguagliabile, le privatizzazioni come unica via per l'efficienza, la competitività come virtù per eccellenza, la mercificazione di ogni aspetto umano e naturale...

In sintesi – come suggerisce Jürgen Schuldt (2005) – parliamo di paesi poveri perché sono "ricchi" di risorse naturali. E in questo impoverimento quasi strutturale, la violenza non è solo un fattore determinante: è una condizione necessaria.

Teniamo presente che le violenze sussistono in diversi ambiti. Nei paesi coinvolti dall'estrattivismo, le comunità nei cui territori o quartieri si svolgono queste attività, subiscono direttamente varie forme di violenza socio-ambientale, culturale, fisica e simbolica. Questa modalità di accumulazione ha anche un impatto perché non richiede un mercato interno e può persino funzionare con salari decrescenti. Le rendite estrattive minano la pressione sociale che spinge a reinvestire nel miglioramento della produttività e nel rispetto della natura. Inoltre, le rendite che provengono dalla natura, in quanto principale fonte di finanziamento di queste economie, tendono ad atrofizzare le strutture produttive. Attraverso le loro azioni, cariche di corruzione e visione a breve termine, questi estrattivismi finiscono per ostacolare la pianificazione economica. Emergono anche altre patologie, come la "malattia olandese", la proliferazione della corruzione e di mentalità di ricerca della rendita, i ricorrenti conflitti tra imprese e comunità e, in tutti i casi, il massiccio deterioramento dell'ambiente con uscita netta di risorse naturali.

C'è di più: le società estrattiviste, soprattutto quelle straniere, insieme ai governi nazionali complici, costruiscono un quadro giuridico favorevole e persino sfruttano – attraverso il meccanismo delle porte girevoli – l'inserimento dei propri funzionari o intermediari negli ambienti governativi, non solo cercando di attrarre investimenti stranieri nel paese, ma soprattutto assicurandosi che le riforme legislative o addirittura l'aperta non osservanza della legge siano vantaggiose per loro. Questo rapporto, subordinato agli interessi del mercato estrattivista, emerge spesso anche nelle imprese statali, che agiscono in modo simile alle multinazionali, ma sventolando la bandiera del nazionalismo...

Gli estrattivismi consentono l'emergere di stati rentier, autoritari e paternalistici, la cui influenza è legata alla capacità politica di gestire le risorse naturali. Si tratta di stati che, oltre al monopolio della violenza politica, detengono anche il monopolio delle ricchezze naturali. Sebbene possa sembrare paradossale, questo tipo di stato, desideroso di aumentare costantemente le entrate fiscali, delega spesso una parte sostanziale dei suoi compiti sociali alle imprese estrattive, nello specifico, abbandona – dalla prospettiva convenzionale dello sviluppo – vaste regioni. In questa deterritorializzazione dello Stato o rifeudalizzazione dei territori (Kaltmeier, 2018), si consolidano risposte proprie di uno stato di polizia, che reprime le vittime del sistema e si rifiuta di adempiere ai propri obblighi sociali ed economici, garantendo al contempo sicurezza e difesa alle imprese estrattiviste.

La somma di tutti questi fattori e situazioni influenza la pratica politica, soprattutto durante un boom delle esportazioni, intensificando il desiderio dei governanti di perpetuare il loro potere, anche allo scopo di accelerare le riforme che ritengono essenziali per trasformare le società "ataviche" dalla visione ancora dominante della modernità, che emargina e reprime in particolare le conoscenze e le pratiche dei popoli indigeni, nonché tutto ciò che non coincide con il loro modello di civilizzazione.

La somma di tutti questi fattori e situazioni influenza la pratica politica, soprattutto durante un boom delle esportazioni, intensificando il desiderio dei governanti di perpetuare il loro potere, anche allo scopo di accelerare le riforme che ritengono essenziali per trasformare le società "ataviche" dalla visione ancora dominante della modernità, che emargina e reprime in particolare le conoscenze e le pratiche dei popoli indigeni, nonché tutto ciò che non coincide con il loro modello di civilizzazione.

Di fronte all'assenza di accordi nazionali per la gestione di queste risorse naturali, senza solide istituzioni democratiche e senza rispetto per i diritti umani e i diritti della natura, emergono sulla scena vari gruppi di potere non cooperativi, alla disperata ricerca di una fetta di profitti dalla natura. Così, vediamo andare a braccetto le multinazionali e i loro alleati locali, le banche internazionali, ampi settori imprenditoriali e finanziari, persino le Forze Armate e la Polizia, così come alcuni segmenti sociali con influenza politica, come l'"aristocrazia operaia" legata all'estrattivismo. Così, in molti paesi esportatori di materie prime, i governi e le élite dominanti, la nuova classe imprenditoriale, hanno conquistato non solo lo Stato (senza alcun contrappeso significativo), ma anche i media, i sondaggi, le società di consulenza aziendale, le università, le fondazioni e gli studi legali.

Inoltre, soprattutto oggi, il legame tra estrattivismo e criminalità organizzata è innegabile. Ad esempio, sono spesso risaputi i luoghi dove esistono attività estrattiva illegale, persino legata a bande criminali, e i governi non hanno fatto e non fanno nulla per impedirla. Inoltre, la coesistenza di attività estrattive "legali" – che spesso sono anche illegali, operando in violazione del quadro istituzionale dei rispettivi paesi – con quelle illegali è evidente, ed entrambe, direttamente o indirettamente, sono collegate al capitale della criminalità organizzata. Ciò avviene o perché queste ultime acquistano minerali estratti illegalmente o perché persino le compagnie minerarie "legali" incoraggiano l'attività illegale, magari approfittando delle attività di prospezione dei minatori illegali o fornendo loro informazioni geologiche sui giacimenti superficiali, per poi apparire come salvatori di una situazione caotica. Anche la presenza di comunità contadine e indigene che abbracciano queste pratiche estrattive è sempre più evidente: basti pensare alle cooperative minerarie in Bolivia.

Questo breve resoconto potrebbe menzionare la crescente intrusione di carichi di droga nelle esportazioni di banane, farina di soia, mais e caffè, prodotti derivati da monocolture agroalimentari. Allo stesso tempo, l'estrazione illecita e l'esportazione massiccia di legname avanzano inesorabilmente. E queste attività si intrecciano con altre, come il traffico di esseri umani, il traffico di fauna selvatica, di carburante e di armi.

Tutta questa complessa rete di attività legali e illegali si traduce in effetti brutali sulla natura, poiché non si rispettano aree naturali protette, territori indigeni, giungle e foreste, bacini idrografici e comunità. Per citare un caso drammatico, vediamo come ora l'Amazzonia non si trovi solamente ad affrontare le tradizionali imprese estrattive e i processi di colonizzazione incontrollata, ma che si trovi sempre più attanagliata dalla logica del narcotraffico, incluso il traffico transnazionale, essendo diventata anche un sito di produzione di coca e di raffinazione e traffico di cocaina. È importante comprendere queste molteplici e complesse interrelazioni in quella che Fernando Carrión (2024) chiama "la rete globale del crimine", la cui incidenza configura veri e propri modelli di riproduzione della vita basati sulla violenza strutturale e sulla logica del crescente autoritarismo parastatale.

In queste società, di conseguenza, prevale una mono-mentalità inibitoria e orientata all'esportazione, che soffoca la creatività e gli incentivi degli imprenditori nazionali che potenzialmente avrebbero investito in settori economici con alto valore aggregato e di ritorno. Tutto ciò porta a un disprezzo per le capacità e le potenzialità umane, collettive e culturali del Paese. In questo contesto, si apre la porta a una sorta di barbarie istituzionalizzata attraverso la normalizzazione di pratiche violente, che normalizza persino la continua mancanza di rispetto per i diritti umani e per i diritti della natura, nonché per le stesse istituzioni degli Stati.

Al netto di alcune differenze minori, in America Latina la modalità di accumulazione estrattivista è al centro della proposta produttiva sia dei governi neoliberisti che di quelli "progressisti". Ciò che vale la pena evidenziare è che questi processi, diversi e complessi, hanno trovato un terreno fertile nelle pressioni neoliberiste per "ridurre le dimensioni dello Stato", che hanno persino aperto la porta a nuove e più violente attività illecite. Anche gli anni difficili della pandemia hanno contribuito in questo senso.

Più c'è estrattivismo, più c'è patriarcato, più c'è colonialismo e meno democrazia

Gli estrattivismi e le violenze ad essi associati hanno una lunga storia di distruzione e alienazione. La situazione attuale è persino peggiore di quella che abbiamo sperimentato in passato, e persino le aspettative – almeno nell'immediato futuro – annunciano un peggioramento di questa dura realtà.

Ci troviamo di fronte a una situazione perversa perché - con troppa frequenza - il saccheggio estrattivo viene accettato come il prezzo da pagare per il progresso e lo sviluppo. Pertanto, sembra che non ci sia la capacità di trarre conclusioni dalla dura storia coloniale e anche repubblicana di queste economie basate sull'esportazione di materie prime, che spiega le origini di così tanti problemi strutturali. L'obiettivo di accumulare per progredire giustifica i mezzi e i sacrifici da compiere...

Insomma, le aberrazioni derivanti da economie storicamente legate a un sistema di commercio estero ingiusto e diseguale, anche in termini ecologici, non vengono incorporate nell'analisi convenzionale, sgherro del capitale. Nulla si dice dei debiti storici ed ecologici (non solo climatici) che dovrebbero assumere le nazioni del capitalismo metropolitano. Anche la biopirateria, a cui hanno dato impulso varie multinazionali, che brevettano nei loro paesi di origine numerose piante e conoscenze indigene.

In questo mondo complesso – dove Stato e mercato si fondono in un'unica logica – la violenza patriarcale trova terreno fertile. Basti pensare ai ruoli di ciascun gruppo umano nei vari estrattivismi: gli uomini sono destinati ad assumersi la maggior parte dei lavori "duri", propri dei "maschi", in una compulsione figlia dell'imperativo della mascolinità (Ortega, 2018), che si tratti di petrolio, miniere, pesca o attività agroindustriali, mentre le donne si dedicano tipicamente a occupazioni meno "dure" ma altrettanto faticose, oltre ad altri compiti complementari, soprattutto nelle enclaves estrattiviste, come la prostituzione. E in questo scenario, la violenza di genere e i femminicidi sono all'ordine del giorno. Tuttavia, sono le donne che sempre più guidano la resistenza e la costruzione di alternative, poiché comprendono precocemente gli effetti di tanta violenza.

Qui emerge con forza la violenza generata dalle compagnie estrattive che calpestano le comunità e la violenza statale, ad esse collegata, basata sulla repressione, la persecuzione, la criminalizzazione e la persecuzione dei difensori della vita. I popoli indigeni sono le vittime in prima linea, nonostante abbiano visioni del mondo contrarie alla logica imposta dalla modernità.

Qui emerge con forza la violenza generata dalle compagnie estrattive che calpestano le comunità e la violenza statale, ad esse collegata, basata sulla repressione, la persecuzione, la criminalizzazione e la persecuzione dei difensori della vita. I popoli indigeni sono le vittime in prima linea, nonostante abbiano visioni del mondo contrarie alla logica imposta dalla modernità.

Sono molti e diversi, i meccanismi di controllo territoriale utilizzati dalle imprese estrattiviste con l'appoggio e protagonismo degli Stati. Tra questi, ad esempio, l'acquisto di terreni irregolari e abusivi, sgomberi attuati con la partecipazione delle forze dell'ordine e con la complicità del sistema giudiziario. La perversa combinazione del potere transnazionale e statale, sostenuta dai media mainstream e persino da alcune istituzioni accademiche, emargina e persino attacca violentemente chi si oppone o semplicemente metta in discussione queste attività.

Così, con questo accumulo di violenza, approfittando della gestione clientelare dei servizi pubblici, spesso affidata a compagnie estrattive, si riesce ad assicurare il controllo sui territori, che vengono prosciugati della loro linfa vitale. Una maggiore spesa pubblica in attività clientelari o attraverso il pagamento anticipato di royalties riduce la resistenza. Si crea una sorta di "pacificazione fiscale", volta a ridurre la protesta sociale. Ne sono un esempio le varie obbligazioni utilizzate per alleviare la povertà estrema, inquadrate in un clientelismo puro e semplice, che premia i gruppi subordinati.

Le elevate entrate del governo consentono di impedire la formazione di gruppi dissidenti o di rimuoverli dal potere, sia quelli che difendono i propri territori sia quelli che rivendicano diritti politici e libertà. Questi governi possono stanziare ingenti somme di denaro per rafforzare i propri controlli interni, inclusa la repressione degli oppositori e di coloro che criticano gli "innegabili benefici" dell'estrattivismo. Inoltre, la mancanza di rispetto per le consultazioni socio-ambientali è comune, cosicché, senza un'efficace partecipazione dei cittadini, la democrazia viene svuotata, anche se i cittadini vengono ripetutamente consultati alle urne.

In definitiva, la maledizione più grande è l'incapacità di affrontare la sfida di costruire alternative all'accumulazione primaria-esportatrice, che sembra eternizzarsi nonostante i suoi evidenti fallimenti. Questa è una violenza soggettiva potente, che impedisce una visione chiara delle origini e delle conseguenze dei problemi, limitando e persino ostacolando la costruzione di alternative.

Conclusioni: le urgenti esigenze del futuro

Per concludere, comprendiamo che gli estrattivismi e le politiche pubbliche che li coprono e li incoraggiano fanno parte di una sorta di necropolitica (Achille Mbembe dixit) destinata a sostenere la civilizzazione delle merci e dello spreco, che prospera calpestando la vita. Inoltre, nell'attualità gli estrattivismi, con il loro modello coloniale di violenze presenti in tutta l'epoca repubblicana, si stanno attualmente fondendo con nuovi schemi e dispositivi tecnologici, comunicativi e finanziari, in cui le varie forme di criminalità organizzata hanno permeato quasi interamente le economie, così come la vita politica e la istituzionalità statale di queste società.

attualmente fondendo con nuovi schemi e dispositivi tecnologici, comunicativi e finanziari, in cui le varie forme di criminalità organizzata hanno permeato quasi interamente le economie, così come la vita politica e la istituzionalità statale di queste società.

Pertanto, se vogliamo uscire da questo manicomio estrattivista, dobbiamo impegnarci in un'analisi multiforme e profonda. Tutte queste forme di violenza devono essere riconosciute, comprese e collocate al loro giusto posto per iniziare a superarle e costruire soluzioni alternative attraverso le transizioni. I presunti benefici degli estrattivismi, che in realtà non sono altro che false promesse sostenute da una serie di favole, devono essere smontati.

La soluzione sta nell'arrestare tanta distruzione e costruire strategie per avanzare verso altri orizzonti di civilizzatori, che superino il miraggio dello sviluppo e, di conseguenza, mettano in discussione anche la ricerca del progresso, responsabile di tante aberrazioni e distruzioni. Per iniziare, dobbiamo rafforzare le lotte di resistenza, che sono anche lotte di ri-esistenza, incoraggiando l'azione comunitaria su basi di un tessuto di molteplici solidarietà sempre più ampio, all'interno e all'esterno dei Paesi. È inoltre necessario incidere su tutti gli ambiti di azione strategica, senza minimizzare la capacità d'azione dello Stato, né tanto meno il potenziale di integrazione regionale e di azione internazionale.

Dobbiamo comprendere che la coevoluzione tra esseri umani e non umani rende il post-estrattivismo un'opportunità inevitabile per affrontare il collasso climatico in corso. Questo è il punto. Dobbiamo puntare a un mondo in cui entrino altri mondi – ovvero, in senso pluriversale (Kothari et al., 2019) – senza che nessuno di questi mondi venga emarginato né sfruttato, e in cui tutti gli esseri umani e non umani vivano con dignità e in armonia.

--> L'originale in spagnolo  è tratto dal N° 67 di

è tratto dal N° 67 di  , recensito su

, recensito su  il 30 novembre 2024.

il 30 novembre 2024.

* Economista ecuadoriano. Attivista di movimenti sociali. Ministro dell'Energia e delle Miniere in Ecuador nel 2007. Presidente dell'Assemblea Costituente dell'Ecuador dal 2007 al 2008. Docente universitario. Autore di diversi libri.

** Traduzione di Giorgio Tinelli per Ecor.Network

Riferimenti bibliografici

- Acosta, A., 2009. La maldición de la abundancia. Quito, CEP.

- Bringel, B., y M. Svampa, 2023. «Del “consenso de los commodities” al “consenso de la descarbonización”». Nueva Sociedad, 306, pp. 51-70.

- Carrión, F., 2024. La producción social de las violencias en Ecuador y América Latina. Histórica, estructural, plural y relacional. Quito, Flacso/Ildis-FES.

- Colón, C., 1986. Los cuatro viajes. Testamento. Madrid, Alianza.

- Gudynas, E., 2013. «Extracciones, extractivismos y extrahecciones». Observatorio del Desarrollo, 18, pp. 1-18.

- Gudynas, E., 2015. Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. La Paz, Claes/Cedib.

- Harvey, D., 2003. El nuevo imperialismo. Madrid, Akal.

- Kaltmeier, O., 2018. Refeudalización: desigualdad social, economía y cultura política en América Latina en el temprano siglo xxi. Guadalajara, Calas.

- Kothari, A., A. Salleh, A. Escobar et al. (eds.), 2019. Pluriverso: diccionario del posdesarrollo. Barcelona, Icaria.

- Luxemburg, R., 1978. La acumulación del capital. Barcelona, Grijalbo.

- Marx, C., 2018. El capital. Crítica de la economía política, t. I. Madrid, Alianza.

- Ortega, A., 2018. «Cuando más fuerte es el imperativo de la masculinidad, más expuestos están a situaciones de riesgo». OPSur (15 marzo). Disponibile su: https://opsur.org.ar/2018/03/15/cuando-mas-fuerte-es-el-imperativo-de-la-masculinidad-mas-expuestos-estan-los-trabajadores-a-situaciones-de-riesgo/, consultato il 2 giugno.

- Schuldt, J., 2005. ¿Somos pobres porque somos ricos? Recursos naturales, tecnología y globalización. Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú.

- Teran-Mantovani, E., e M. Scarpacci, 2024. «Economías criminales, extractivismo y acumulación entrelazada: un análisis multiescalar de los nuevos escenarios latinoamericanos». Urvio, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 38, pp. 8-31.

Note:

1) Cristoforo Colombo menziona la parola oro 175 volte e le parole Dio o Essere Supremo meno di 50 volte nel suo diario di viaggio (Columbus, 1986).

2) Questo testo riassume alcune riflessioni sull'argomento svolte dall'autore nel corso di molti anni.