Alberto Acosta, ex ministro del primo governo di Rafael Correa ed ex presidente dell'assemblea che ha integrato con successo i diritti della natura nella Costituzione ecuadoriana, è scettico nei confronti dei patti verdi imprenditoriali. Per lui, non c'è modo di superare la crisi senza un cambiamento nei modelli di consumo e nel nostro rapporto con la natura, e senza una nuova economia per un'altra civilizzazione. Il grande obiettivo, afferma, è di unire tutte le voci dissidenti nel mondo che stanno pensando alternative contro l'accumulazione e la "setta" della crescita infinita.

— Tre anni fa, Maristella Svampa ci disse che la pandemia stava semplicemente esprimendo una policrisi: ambientale, economica, sociale e politica. Oggi, questa policrisi appare ancora più grave nella sua dimensione ecologica, ma anche nell'ambito dei conflitti armati e delle incertezze geopolitiche.

La pandemia è stata come una lente d'ingrandimento che ci ha permesso di vedere più chiaramente tutte quelle brutali realtà esistenti. Quella che oggi chiamiamo policrisi era già nota come una crisi multifacetica, interrelazionata, sistemica, con chiare caratteristiche di una crisi di civilizzazione. Ora vediamo che la pandemia era ben lungi dall'essere un'opportunità per cambiare rotta: al contrario, i problemi si sono aggravati, per diverse ragioni.

In ambito economico, si è accelerato il ritmo nella stessa direzione. Nella disperata ricerca del progresso e del suo figliastro, lo sviluppo, si è tornati a forzare la crescita economica come il grande obiettivo: maggiori esportazioni, maggiori investimenti e maggiore estrattivismo. Le condizioni sociali per miliardi di persone sul pianeta non sono migliorate, ma piuttosto peggiorate. In alcuni luoghi, la crescita è stata ripristinata, ma persiste la stessa ideologia di continuare a consumare e accumulare a qualsiasi costo, di continuare a forzare l'individualismo e la snaturalizzazione della natura. In ambito politico, il risultato è stato un aumento dell'autoritarismo di ogni tipo: [Donald] Trump, [Javier] Milei, [Daniel] Noboa, [Nayib] Bukele e persino [Nicolás] Maduro. Tutte queste sono risposte autoritarie ai gravi problemi dei rispettivi paesi. C'è una sorta di grande orchestra autoritaria nel mondo. Possiamo andare in Europa, in Asia o in Africa e troveremo la stessa cosa.

— In America Latina, abbiamo avuto una tappa progressista caratterizzata da quello che alcuni chiamano il ciclo del 'commodities consensus'. Ora c'è stato un ritorno di alcuni governi progressisti. Crede che si sia tratto qualche insegnamento da quel primo ciclo o, al contrario, in un contesto di incertezza, questi nuovi governi semplicemente si adattano allo status quo senza troppe politiche alternative?

Penso che sia necessario considerare l'effetto di quel 'commodities consensus', che ha influenzato non solo i governi progressisti, ma anche quelli neoliberisti. Tutti i paesi della regione, con sfumature e motivazioni diverse, nella loro ricerca di progresso e sviluppo hanno abbracciato l'estrattivismo. Il messaggio era molto chiaro: i prezzi delle materie prime stanno aumentando, cogliamo questa opportunità per affrontare i problemi. In alcuni casi, l'obiettivo era semplicemente quello di aumentare la crescita economica; in altri, si parlava di trasformare la matrice produttiva, ma non si faceva praticamente nulla in tal senso. I governi progressisti si allineavano alla stessa direzione dei governi neoliberisti. Proprio per questo, finivano per essere considerati progressisti: cercatori di progresso, a modo loro, forse con meccanismi diversi, e certamente con un discorso diverso da quello dei governi neoliberisti.

I governi progressisti hanno a malapena tentato di gestire meglio il sistema capitalista: hanno affrontato i problemi derivanti dalle crisi con criteri più sociali, e i problemi di questa disperata ricerca di sviluppo con criteri un po' più ambientali. Ma sono rimasti all'interno della stessa logica, senza soluzioni strutturali. Non sono stati in grado di compiere progressi concreti nemmeno nell'ambito dell'integrazione. A un certo punto, si è parlato della necessità di un sistema monetario regionale unico per la compensazione, o della Banca del Sud, o di un sistema di arbitrato internazionale per l'America Latina. Era solo retorica, ma nella pratica non è successo nulla. E ciò perché il Brasile, e in misura minore l'Argentina, non hanno mai avuto alcun interesse a promuovere una vera integrazione. Alla fine, il boom delle materie prime è finito e siamo tornati alla stessa situazione di prima. Paesi con gravissime crisi del debito estero – il caso argentino è un esempio lampante, così come quello ecuadoriano. E qui c'è qualcosa di molto preoccupante: questi movimenti progressisti si sono presentati come di sinistra, e quindi il fallimento di questi movimenti viene attribuito alla sinistra, e questo si ripercuote su tutti i settori popolari.

— Come giudica il processo di Gustavo Petro? È il primo presidente latinoamericano a sostenere con forza l'ambientalismo e ad arrivare al governo con un programma che promuove la decarbonizzazione dell'economia.

Petro entra in carica nel bel mezzo di un processo molto interessante di costruzione di molteplici alternative in un paese afflitto dalla violenza. La Colombia ha sopportato più di 50 anni di guerra civile, che ha assunto molteplici forme. È un paese in cui le oligarchie hanno sistematicamente controllato il potere statale. Petro è il primo leader che non è il prodotto di accordi di condivisione del potere tra i due partiti principali, i Conservatori e i Liberali. Pertanto, dobbiamo considerarlo da questa prospettiva storica. In secondo luogo, dobbiamo esaminare la sua capacità di governare, perché gli manca una maggioranza omogenea che gli consentirebbe di apportare profondi cambiamenti al Congresso Nazionale. Inoltre, si scontra con un'enorme opposizione da parte dei grandi proprietari terrieri e di altri settori dell'estrema destra. All'inizio della sua amministrazione ci sono stati alcuni messaggi che ci hanno entusiasmato, come quando ha sostenuto la possibilità di discutere la decrescita come alternativa per pensare a un'altra economia. La decarbonizzazione, la riduzione del fracking e una serie di altri messaggi, a poco a poco sono rimasti solo nei discorsi. A questo punto, dobbiamo chiederci se siano mancate risposte strutturali – ovverosia una visione a lungo termine – o se sia mancata la volontà politica, o una combinazione di entrambe, nel mezzo di una Colombia complessa in cui le élites non sono disposte a rinunciare al loro potere. Per comprendere il fenomeno Petro, dobbiamo considerare queste realtà, tenendo presente che ciò che ha realizzato rispetto alla situazione precedente è significativo, ma non sufficiente. Bisognerà aspettare e vedere come si evolveranno le cose nel processo elettorale che va avvicinandosi.

— Tuttavia, la produzione di petrolio in Colombia è diminuita, e questo è un aspetto fortemente criticato dai suoi oppositori – compresi i sindacati legati all'industria petrolifera – perché realizzare una transizione energetica nei paesi che dipendono dalle entrate petrolifere non è un processo facile.

— Tuttavia, la produzione di petrolio in Colombia è diminuita, e questo è un aspetto fortemente criticato dai suoi oppositori – compresi i sindacati legati all'industria petrolifera – perché realizzare una transizione energetica nei paesi che dipendono dalle entrate petrolifere non è un processo facile.

"Esatto. Il governo di Petro voleva limitare l'attività petrolifera, ma metterlo in pratica non è così facile. Superare questa dipendenza dal petrolio è uno dei compiti più complicati perché, in ogni paese della nostra America, c'è una sorta di DNA estrattivista profondamente radicato nelle élites. È un DNA che ci rende impossibile anche solo immaginare un'economia non legata all'estrazione di risorse naturali. Il mio paese, l'Ecuador, quello che conosco meglio, può essere identificato come un paese produttore: un paese produttore di cacao, produttore di banane, produttore di petrolio, produttore di caffè, produttore di fiori, produttore di tonno, produttore di gamberetti: ora si parla di un paese minerario. Questa è la logica in ogni paese latinoamericano. E non sfuggiremo a questa trappola delle risorse naturali dall'oggi al domani. Per liberarci da questa maledizione dell'abbondanza, abbiamo bisogno di una visione a lungo termine: comprendere la realtà, sapere dove vogliamo andare e muoverci gradualmente verso questa direzione. Di queste transizioni parla copiosamente Eduardo Gudynas, ed è una delle grandi sfide per i paesi che dipendono dalla vendita di risorse naturali.

— Lei diffonde anche alcuni concetti teorici che stanno guadagnando terreno tra i movimenti socio-ambientalisti latinoamericani, come il 'buen vivir' – che recupera i valori dei popoli indigeni – o il concetto di beni comuni di tutta l'umanità. Nei paesi del Nord del mondo alcuni autori lavorano su nozioni di decrescita. Ma è molto difficile collocare nell'agenda pubblica concetti che sfidano la linea convenzionale dello sviluppo . È quasi come essere dei dannati...

Inizierei rispondendole, visto che menziona i dannati, con una frase tratta da una delle versioni de L'Internazionale: unitevi, dannati della terra… Questo è il grande compito.

Come unire queste voci dissidenti, voci che risuonano con proposte esistenti in molte parti del mondo? E come unire queste voci con il fine d'immaginare alternative allo sviluppo, per pensare a un'altra economia per un'altra civiltà, per capire che il 'buen vivir' è per tutti e non la dolce vita per pochi eletti? Come unire queste voci che provengono da diverse parti del pianeta, che provengono dal movimento femminista, dai movimenti indigeni e contadini, dai sindacati, dai residenti nei quartieri popolari, dai giovani? Il tutto nel quadro di un pluriverso: un mondo in cui si inseriscono molti mondi, garantendo sempre una vita dignitosa per gli esseri umani e non umani. Se rimaniamo in silenzio, sentiamo tutte queste alternative respirare, vivere ed espandersi.

- Il compito è senza dubbio complicato. Come introdurre il concetto di 'buen vivir' o il tema dei diritti della natura? Come introduciamo i diritti collettivi? Come introdurre una radicalizzazione della democrazia attraverso le consultazioni popolari?

Abbiamo raggiunto questo obiettivo con la Costituzione dell'Ecuador, approvata nel 2008, e in parte è stato introdotto in Bolivia. A un certo punto è stato un tema ampiamente discusso, ma ha subìto attacchi fin dall'inizio. E proprio ora in Ecuador si sta aprendo la porta a una nuova assemblea costituente per ribaltare tutti quei progressi. È molto difficile, ma dobbiamo andare avanti. E per fare un esempio molto positivo: in Ecuador, i diritti della natura sono stati sanciti dalla Costituzione, qualcosa che deriva dal mondo indigeno, dove si parlava di Madre Terra, e non era solo una metafora, perché c'erano anche molte lotte finalizzate alla protezione dei loro territori. Questo ci ha permesso un esercizio di meticciaggio giuridico. Questo esempio ecuadoriano ha germogliato: oggi ci sono 40 paesi nel mondo in cui i diritti della natura stanno iniziando a diventare una realtà. Attraverso leggi, attraverso ordinanze municipali, non ancora attraverso di una costituzione, ma sono già una realtà: in Spagna, in Germania, negli Stati Uniti, in Colombia, in India, nella stessa Argentina, con alcune limitazioni. Lì ho scritto un libro con l'avvocato argentino Enrique Viale, intitolato "La natura sì ha dei diritti (anche se alcuni non ci credono)". Tutto ciò è stato accolto con molto scetticismo, ma è diventato realtà, anche se sempre è a rischio. Questo dimostra che la perseveranza e la lotta – in quanto vengono dal basso – aprono strade.

esempio molto positivo: in Ecuador, i diritti della natura sono stati sanciti dalla Costituzione, qualcosa che deriva dal mondo indigeno, dove si parlava di Madre Terra, e non era solo una metafora, perché c'erano anche molte lotte finalizzate alla protezione dei loro territori. Questo ci ha permesso un esercizio di meticciaggio giuridico. Questo esempio ecuadoriano ha germogliato: oggi ci sono 40 paesi nel mondo in cui i diritti della natura stanno iniziando a diventare una realtà. Attraverso leggi, attraverso ordinanze municipali, non ancora attraverso di una costituzione, ma sono già una realtà: in Spagna, in Germania, negli Stati Uniti, in Colombia, in India, nella stessa Argentina, con alcune limitazioni. Lì ho scritto un libro con l'avvocato argentino Enrique Viale, intitolato "La natura sì ha dei diritti (anche se alcuni non ci credono)". Tutto ciò è stato accolto con molto scetticismo, ma è diventato realtà, anche se sempre è a rischio. Questo dimostra che la perseveranza e la lotta – in quanto vengono dal basso – aprono strade.

— In alcuni dei tuoi lavori, hai anche parlato della necessità di una "decolonizzazione" intellettuale in relazione allo sviluppo. È interessante perché hai una formazione in economia.

E della più ortodossa come facilmente immaginabile. Ho studiato in Germania più di 50 anni fa. Avevo un professore di Storia del Pensiero Economico per il quale Milton Friedman era quasi di sinistra. Io provengo dal lato oscuro della forza: ho lavorato per la compagnia petrolifera statale, ero un responsabile marketing. Credevo nello sviluppo e nel progresso, ero impegnato per la crescita economica a tutti i costi. Ma le cose possono cambiare.

— A volte coloro che hanno lavorato all'interno del sistema, lo conoscono meglio, hanno più strumenti.

Questo è ciò che diceva un cubano di stazza universale, José Martí, che è stato console dell'Uruguay a New York. Che lui conosceva il mostro dall'interno. Anch'io sono stato all'interno dell'estrattivismo. Quando ero Ministro dell'Energia e delle Miniere [nel 2007], volevo già cambiare tutto. Ero una specie di cavallo di Troia messo dentro agli ambienti estrattivisti...

— Beh, e poco dopo, lei ha lasciato il governo Correa.

Perché Correa si è allontanato dalla strada che avevamo tracciato. È stato lui ad andarsene.

— Le chiedevo dell'economia perché, in generale, è difficile trovare anche lì pensatori e ricercatori che si occupino di questioni ambientali. Questo la dice lunga anche sulla formazione delle élites.

Dal mio punto di vista, l'economia è una sorta di scienza imperiale. Gli economisti si sentono un'élite privilegiata nelle scienze sociali. È l'unica scienza sociale in quanto tale ad aver ricevuto un Premio Nobel. L'economia cerca di matematizzarsi, di incorporare modelli di ogni tipo, emulando le scienze esatte e negando le proprie radici sociali. E cosa produce questa scienza imperiale? Le scienze colonizzate cercano di emulare l'economia, e così abbiamo modelli matematici incorporati in altre scienze sociali.

Non sono contrario alla matematica, tutt'altro, ma una delle caratteristiche principali di tutto questo processo è la marginalizzazione della storia, e senza storia non c'è modo di avere un'economia reale, pensata per le persone. Le culture vengono marginalizzate e si cerca di imporre un'unica logica economica, dominata dal feticismo della crescita economica perpetua. Un passo interessante, ma insufficiente, è stata la creazione di una sorta di triangolo magico nel 1992: in un angolo c'era l'economia, in un altro la società e in un altro ancora la natura. Ma l'economia non ha cessato di essere la scienza dominante, quando ciò di cui abbiamo bisogno è pensare a un'altra economia per un'altra civilizzazione. I governi neoliberisti e progressisti misurano il loro successo in base alla crescita economica. Non sfuggiremo alla religione della crescita economica perpetua dall'oggi al domani, ma se rimaniamo legati a questa setta, non ci sono alternative.

Non sono contrario alla matematica, tutt'altro, ma una delle caratteristiche principali di tutto questo processo è la marginalizzazione della storia, e senza storia non c'è modo di avere un'economia reale, pensata per le persone. Le culture vengono marginalizzate e si cerca di imporre un'unica logica economica, dominata dal feticismo della crescita economica perpetua. Un passo interessante, ma insufficiente, è stata la creazione di una sorta di triangolo magico nel 1992: in un angolo c'era l'economia, in un altro la società e in un altro ancora la natura. Ma l'economia non ha cessato di essere la scienza dominante, quando ciò di cui abbiamo bisogno è pensare a un'altra economia per un'altra civilizzazione. I governi neoliberisti e progressisti misurano il loro successo in base alla crescita economica. Non sfuggiremo alla religione della crescita economica perpetua dall'oggi al domani, ma se rimaniamo legati a questa setta, non ci sono alternative.

— Gli eventi estremi che si stanno verificando, ovvero il nostro incontro con i limiti finiti del pianeta, sono evidentissimi. Dovrebbero esserlo, persino per gli economisti.

Ma di solito non lo sono. Inoltre, c'è il signor Trump che afferma che il cambiamento climatico è una bufala. I negazionisti, che sono molti e di vario genere, inclusi gli economisti, sono responsabili di gran parte di ciò che ha iniziato ad accadere negli ultimi anni, con maggiore intensità, perché c'è stato un processo lento, tedioso e poco stimolante verso la liberazione dalla dipendenza dai combustibili fossili. Ma con questi leader, soprattutto dopo la pandemia e poi con l'invasione russa dell'Ucraina, tutto questo viene messo da parte e stiamo tornando a più estrattivismo, più minerali, più distruzione della natura.

— Sebbene sia difficile evitarlo, la politica di parte sembra stia vivendo un esaurimento del discorso, e i suoi limiti stanno diventando sempre più evidenti. Come si può avanzare sulle questioni ambientali dall'interno dell'establishment politico?

Sarà sempre difficile aspettarsi risposte dalle istituzioni statali. Gli Stati non sono neutrali, come alcuni credono, ma piuttosto il risultato di costruzioni sociali e politiche altamente complesse. Gli Stati sintetizzano una visione del mondo e rispondono a richieste specifiche delle società e delle economie.

Come si possono realizzare i cambiamenti? Dopo aver accumulato diverse esperienze in Ecuador e all'estero, e ispirandomi alle parole di Aníbal Quijano, un brillante pensatore peruviano, concludo: dobbiamo agire all'interno dello Stato e contro lo Stato, ma anche dall'esterno. Inoltre, non possiamo promuovere solo soluzioni ambientali trascurando la dimensione sociale. Sarebbe solo un praticare giardinaggio. Senza giustizia sociale non c'è giustizia ecologica, e viceversa, in termini di radicalizzazione della democrazia: se uno dei fattori tende allo zero, anche l'intero tenderà allo zero.

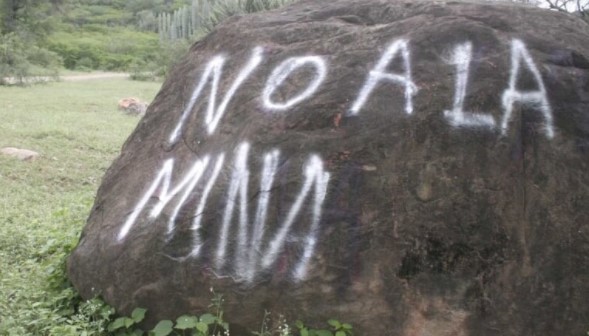

Inoltre, dobbiamo vedere come dare impulso a soluzioni esterne allo Stato che però incidano su di esso. Qui abbiamo alcuni esempi meravigliosi di tutte quelle lotte che resistono all'attività mineraria. In Argentina, il referendum popolare di Esquel. In Colombia, il referendum popolare di Piedras, Tolima, nel 2013. Ci sono molti altri referendum popolari in altri luoghi. In Ecuador, abbiamo quattro referendum popolari storici. Voglio anche sottolineare una lotta che, dal 1993, ha affrontato l'attività petrolifera, guidata da comunità indigene e contadine, che hanno portato a quello che conosciamo come il processo del secolo contro Chevron-Texaco. Un altro processo molto complicato ma di successo: nel 2023, la maggioranza ha votato in un referendum nazionale contro lo sfruttamento petrolifero nei giacimenti del Blocco 43-ITT in Amazzonia [nel Parco Nazionale Yasuní]. Ciò dimostra che è possibile guidare i processi dal basso. Ora, il fatto che queste consultazioni non vengano svolte, come sta accadendo nella pratica in Ecuador, non significa che non siano valide. Significa piuttosto che dobbiamo proseguire queste lotte territoriali e locali, rendendo concreta la difesa della Madre Terra, garantendo una vita dignitosa e un 'buen vivir' per le comunità.

Dobbiamo imparare ad agire a tutti i livelli. Prima si diceva: pensare globalmente e agire localmente. Ora diciamo: pensare e agire globalmente, regionalmente, nazionalmente e localmente. Queste sono lotte che richiedono solidarietà internazionale. Dobbiamo recuperare l'azione globale, come è successo con il genocidio di Gaza. Questo non è uno sforzo che deve manifestarsi solo sui media, ma anche sulla gente che scende in piazza, che protesta e si unisce alle iniziative politiche.

— A novembre si terrà una nuova Conferenza delle Parti (COP) sui cambiamenti climatici, che si terrà nell'Amazzonia brasiliana. Ancora una volta, sta emergendo il discorso di una giusta transizione ecologica e l'idea che il Nord del mondo debba farsi carico delle disuguaglianze.

Che numero è di COP? Come dice un amico catalano, Gustavo Duch, gli esseri umani sono gli unici animali che inciampano sulla stessa pietra 30 volte. Non è qualcosa che si può risolvere solo con i soldi. Dobbiamo cambiare la logica stessa del consumo, della produzione e dell'economia stessa. Cosa succede quando ci vendono l'idea di un consenso sulla decarbonizzazione? Sono d'accordo con  l'argomentazione iniziale. E l'Agenzia Internazionale per l'Energia, il gruppo dei maggiori importatori di petrolio, tutt'altro che attento all'ambiente, lo aveva già detto nel 2012: due terzi di tutte le riserve di combustibili fossili dovrebbero rimanere sottoterra se non vogliamo che la temperatura del pianeta aumenti di più di 2 gradi. Ma cosa succede nella pratica? Viene lanciato il discorso di quello che chiamano il consenso sull'energia verde, che è delle imprese. Il consumo e l'estrazione di petrolio, gas e carbone non sono diminuiti. Parte della nuova energia consumata proviene dalle cosiddette energie alternative, ma non c'è sostituzione, semmai un'aggiunta di energia. La logica è quella di mantenere il sistema e gli standard di vita, accumulando ricchezza pur essendo un po' più razionali nei consumi. Come dice la sociologa e antropologa cilena Gabriela Cabaña, quello che abbiamo è un'espansione, non una transizione energetica. Questa non è una soluzione.

l'argomentazione iniziale. E l'Agenzia Internazionale per l'Energia, il gruppo dei maggiori importatori di petrolio, tutt'altro che attento all'ambiente, lo aveva già detto nel 2012: due terzi di tutte le riserve di combustibili fossili dovrebbero rimanere sottoterra se non vogliamo che la temperatura del pianeta aumenti di più di 2 gradi. Ma cosa succede nella pratica? Viene lanciato il discorso di quello che chiamano il consenso sull'energia verde, che è delle imprese. Il consumo e l'estrazione di petrolio, gas e carbone non sono diminuiti. Parte della nuova energia consumata proviene dalle cosiddette energie alternative, ma non c'è sostituzione, semmai un'aggiunta di energia. La logica è quella di mantenere il sistema e gli standard di vita, accumulando ricchezza pur essendo un po' più razionali nei consumi. Come dice la sociologa e antropologa cilena Gabriela Cabaña, quello che abbiamo è un'espansione, non una transizione energetica. Questa non è una soluzione.

Dobbiamo smettere di considerare l'energia come una merce e iniziare a considerarla un diritto. Per produrre auto elettriche sono necessari litio, rame e terre rare. Da dove provengono? Dal Sud del mondo. Dobbiamo cambiare i nostri modelli di produzione e consumo e ripensare la logica con cui ci relazioniamo alla natura. Dobbiamo iniziare a organizzare le nostre vite secondo i cicli della natura. Altrimenti, gli squilibri ecologici non faranno che aumentare. Ma non ho perso la speranza. È giusto essere critici, ma dobbiamo anche proporre, recuperare e lasciare aperte molteplici strade, nella chiave del pluriverso.

Questo è ciò che dobbiamo fare.

--> Tratto dalla rivista  - Originale in

- Originale in  qui

qui

* Traduzione di Giorgio Tinelli per Ecor.Network