QUADERNI DELLA DECRESCITA

Periodico di ecologia, società e politica

n° 5, Anno 2, Maggio/Agosto 2025, pp. 288.

I diritti della natura, una sfida necessaria

Download:

SOMMARIO

ORIZZONTI. Gli aspetti più critici del presente

L’occasione della stagflazione

di Tonino Perna

(2).jpg) La trumpeconomics sta scatenando il caos a livello internazionale, nel disperato tentativo di salvare il dollaro dal crack per un indebitamento insostenibile. Ma, il ritorno al mercantilismo (unitamente all’uso sfrenato di politiche neoliberiste all’interno degli Usa) porterà l’economia mondiale verso la stagflazione.

La trumpeconomics sta scatenando il caos a livello internazionale, nel disperato tentativo di salvare il dollaro dal crack per un indebitamento insostenibile. Ma, il ritorno al mercantilismo (unitamente all’uso sfrenato di politiche neoliberiste all’interno degli Usa) porterà l’economia mondiale verso la stagflazione.

Aumenteranno i conflitti sociali e la repressione di sistemi politici sempre più autoritari, anche nelle storiche democrazie parlamentari. La transizione verso una disintossicazione della crescita infinita sostenuta dalla droga del denaro che scorreva impetuoso non sarà una passeggiata, ma può essere una occasione unica per voltare pagina, come ci indica Edgar Morin, lucido e impareggiabile profeta dei nostri tempi.

Le guerre sono sempre coloniali

di Raffaele Crocco

Il colonialismo è alla radice di tutte le guerre contemporanee. Lo dimostra quanto accade fra Russia e Ucraina o in Palestina. Le economie forti - ovunque abbiano casa e qualunque sia il modello politico di riferimento - cercano di accaparrarsi risorse o di imporre modelli economici e di sviluppo, per evitare che la macchina economica si fermi. Ma le condizioni di vita di tre quarti della popolazione mondiale peggiorano, creando nuove ragioni per infinite guerre.

Colonialismo di sfruttamento, colonialismo armato, colonialismo degli insediamenti, imperialismo

di Dario Padovan

In questo breve scritto ho provato a mettere in luce come la nozione di colonialismo e le sue varie specificazioni - di sfruttamento, degli insediamenti e militare - sia a volte non sufficiente per spiegare i conflitti del presente se non viene considerato alla luce di più ampie prospettive imperialiste, ossia visioni di dominio che intendono costruire e mantenere un ordine globale unipolare. Ho inoltre sottolineato come anche il colonialismo del mercato implichi storicamente varie forme di violenza diretta e una triangolazione continua con i progetti imperiali militari, come è capitato nel caso del conflitto russo-ucraino, che implica più piani strategici compreso ovviamente anche quello delle risorse e del metabolismo globale. Infine, ho provato ad evidenziare come la forma di Impero uscita dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica si trovi in difficoltà dovendo affrontare poteri crescenti di altre coalizioni economiche e militari, come i Brics. Sostengo tuttavia che queste nuove configurazioni dell'ordine globale non offrono finora potenzialità emancipatrici sociali e politiche, ma che il caos sistemico potrebbe rilevare alcuni limiti all’espansione del capitale globale aprendo così nuove opportunità per i movimenti sociali ed ecologici.

Tra capitale fossile e capitalismo verde. Quale alternativa? Sette interrogativi e qualche risposta

di Paolo Cacciari, Aldo Femia, Bruno Mazzara, Daniela Passeri

Sotto i colpi degli ordini esecutivi di Trump (via dall’Accordo di Parigi e seguenti) e delle procedure d’urgenza con cui Ursula von der Leyen sta ridimensionando il Green Deal Eu (vedi i provvedimenti contenuti nel primo “Pacchetto Omnibus”) stanno crollando i pur contraddittori tentativi di regolamentazione messi in atto per contenere le crisi ambientali. Ci si chiede se davvero sia possibile per i decisori politici ignorare le conseguenze catastrofiche di un sistema energetico e industriale che non conosce limiti di sorta. Non rimane che adattarsi? I movimenti ambientalisti sapranno rispondere all’altezza dell’attacco? Cosa rimane di buono da difendere del Green Deal?

Dalla natura oggetto d’uso alla natura soggetto autonomo titolare di propri diritti

di Paolo Cacciari

Una rivoluzione antropologica – il rovesciamento del punto di vista dell’essere umano sul mondo non più fuori e sopra la natura, ma dentro e dipendente da essa – implica una trasformazione del diritto. Non solo un suo allargamento inclusivo – come è avvenuto (ancora in parte) per schiavi e donne – ma un riconoscimento degli elementi vitali non-umani come soggetti portatori di diritti propri inviolabili e inalienabili, a partire dal diritto alla vita degna e riproducibile. Il diritto, quindi, come campo aperto di iniziativa politica che può aiutare la lotta per la salvaguardia della biosfera. Con questo articolo invitiamo alla lettura della monografia sui Diritti della natura pubblicata in questo numero dei Quaderni.

Una rivoluzione antropologica – il rovesciamento del punto di vista dell’essere umano sul mondo non più fuori e sopra la natura, ma dentro e dipendente da essa – implica una trasformazione del diritto. Non solo un suo allargamento inclusivo – come è avvenuto (ancora in parte) per schiavi e donne – ma un riconoscimento degli elementi vitali non-umani come soggetti portatori di diritti propri inviolabili e inalienabili, a partire dal diritto alla vita degna e riproducibile. Il diritto, quindi, come campo aperto di iniziativa politica che può aiutare la lotta per la salvaguardia della biosfera. Con questo articolo invitiamo alla lettura della monografia sui Diritti della natura pubblicata in questo numero dei Quaderni.

Il lascito della Laudato si’ nel mondo cattolico

a cura di Maria Elena Bertoli e Paolo Cacciari

Il papato di Jorge Mario Bergoglio ha segnato una svolta nel pensiero della Chiesa apostolica romana in particolare nella visione del rapporto tra essere umani e natura. La sua "ecologia integrale", che unisce il grido della Terra e quello dei popoli e dei poveri, rimane un caposaldo ormai ineludibile, per tutti. Gli siamo riconoscenti, oltre che per questo, anche per il suo messaggio radicalmente non violento contro le guerre ed il riarmo. Ora che è morto, a noi e a tutti gli uomini di buona volontà resta il compito di agire per la salvaguardia della biosfera. In vista del decennale della Laudato si' (del 24 maggio 2015) avevamo rivolto alcune domande a persone con diverse esperienze e competenze per capire quanto il pensiero di papa Francesco abbia inciso nell'azione del mondo cattolico. Un modo non formale di celebrare l'anniversario che, dopo la scomparsa del suo autore, ci appare ancora più necessario e utile per dare seguito alla sua opera.

Percorsi ecclesiali di ecologia integrale: quale bilancio?

di Alberto Parise

Questo breve saggio esamina il bilancio dei percorsi ecclesiali di ecologia integrale a dieci anni dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato si’. Nonostante un fermento di iniziative e la crescita della consapevolezza ecologica nel mondo cattolico, permane un divario tra il magistero sociale della Chiesa e la sua effettiva ricezione. Il testo riflette sulle sfide e sulle opportunità legate alla conversione ecologica, evidenziando la necessità di un maggiore radicamento nelle pratiche pastorali e nella vita quotidiana delle comunità cattoliche.

OLTRE LA CRESCITA. Aprire la via ad una società post-growth

Oltre il mito del progresso: estrattivismo e conflitti attorno al ponte sullo Stretto

di Marilin Mantineo e Luigi Sturniolo – ANTUDO

Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina viene presentato come caso emblematico di estrattivismo infrastrutturale, in cui la costruzione di un’opera pubblica si trasforma in un dispositivo di accumulazione finanziaria e controllo territoriale. Il contributo analizza il modello normativo ed economico che sostiene il progetto, evidenziando come la sua continuità sia garantita attraverso deroghe legislative, commissariamenti e una governance accentrata, che di fatto esclude i territori da ogni processo decisionale. Inquadrato nella logica della shock economy, il ponte va configurandosi come una catastrofe annunciata, in cui il territorio viene preparato per essere espropriato e rifunzionalizzato secondo logiche speculative. L’articolo esplora, inoltre, le forme di resistenza territoriale e di mobilitazione collettiva, mettendo in luce la centralità delle comunità locali nel contrastare un modello di sviluppo imposto dall’alto e nel ripensare un futuro basato su giustizia ambientale ed economia di misura.

L’urbanistica del togliere

di Paolo Pileri

L’attenuazione o parziale risoluzione della crisi ecologica non si possono perseguire con compromessi fallimentari o rinunciando al coraggio del cambiamento. Se la direzione è quella della transizione ecologica, servono inversioni di marcia e discontinuità. L’urbanistica del togliere opera per sottrazioni e non per addizioni ed è un altro modo di approcciare il progetto urbano, che prende le distanze dal teorema del continuo compromesso con il quale da decenni facciamo piccoli passi in avanti e grandi e numerosi passi indietro.

Un mostro si aggira per le nostre strade. Come l’automobile ha dissolto la socialità

di Guido Viale

Il Ventesimo secolo è stato il secolo dell’automobile, che ha cambiato in tutto il mondo l’assetto urbanistico delle città e del paesaggio extraurbano, con sbancamenti, dissesti e impermeabilizzazione dei suoli. Ha cambiato le abitudini e lo stile di vita sia di chi un’auto a disposizione ce l’ha – una minoranza, ancorché smisurata, degli abitanti della terra – che di chi non ce l’ha – tutti gli altri – accrescendone enormemente la mobilità, ma al tempo stesso allontanandone l’esistenza dal contatto fisico con la terra e la natura. Ha inventato, introdotto e diffuso una organizzazione del lavoro che ha dato il suo nome – fordismo – a un’intera epoca e che, insieme al suo sviluppo – toyotismo, il just-in-time – ha svuotato il lavoro di ogni possibile attrattiva. Ma di tutti i danni imputabili alla motorizzazione di massa il peggiore è la distruzione della socialità, la privatizzazione degli spazi pubblici e dei luoghi di incontro casuale e faccia a faccia con gli altri esseri umani e soprattutto con chi è diverso da noi: base ineludibile della tolleranza, della solidarietà e della democrazia. Oggi l’automobile personale sembra aver imboccato un declino irreversibile che gli espedienti per cercare di tenerla in vita non riescono a invertire, nonostante i programmi dei governi e dei manager di tutti i settori legati alla sua produzione e al suo utilizzo che non hanno alternative o non le vedono nelle opportunità offerte da radicali interventi di conversione energetica e produttiva. Dove l’auto è diventata ormai una abitudine cresce, tra nuove e vecchie generazioni soffocate dall’inquinamento e dalla congestione che l’auto elettrica non è in grado di eliminare, la disaffezione nei suoi confronti. Le alternative per garantire a tutti una mobilità più efficiente, più economica, più comoda e più sostenibile ci sono.

Il Ventesimo secolo è stato il secolo dell’automobile, che ha cambiato in tutto il mondo l’assetto urbanistico delle città e del paesaggio extraurbano, con sbancamenti, dissesti e impermeabilizzazione dei suoli. Ha cambiato le abitudini e lo stile di vita sia di chi un’auto a disposizione ce l’ha – una minoranza, ancorché smisurata, degli abitanti della terra – che di chi non ce l’ha – tutti gli altri – accrescendone enormemente la mobilità, ma al tempo stesso allontanandone l’esistenza dal contatto fisico con la terra e la natura. Ha inventato, introdotto e diffuso una organizzazione del lavoro che ha dato il suo nome – fordismo – a un’intera epoca e che, insieme al suo sviluppo – toyotismo, il just-in-time – ha svuotato il lavoro di ogni possibile attrattiva. Ma di tutti i danni imputabili alla motorizzazione di massa il peggiore è la distruzione della socialità, la privatizzazione degli spazi pubblici e dei luoghi di incontro casuale e faccia a faccia con gli altri esseri umani e soprattutto con chi è diverso da noi: base ineludibile della tolleranza, della solidarietà e della democrazia. Oggi l’automobile personale sembra aver imboccato un declino irreversibile che gli espedienti per cercare di tenerla in vita non riescono a invertire, nonostante i programmi dei governi e dei manager di tutti i settori legati alla sua produzione e al suo utilizzo che non hanno alternative o non le vedono nelle opportunità offerte da radicali interventi di conversione energetica e produttiva. Dove l’auto è diventata ormai una abitudine cresce, tra nuove e vecchie generazioni soffocate dall’inquinamento e dalla congestione che l’auto elettrica non è in grado di eliminare, la disaffezione nei suoi confronti. Le alternative per garantire a tutti una mobilità più efficiente, più economica, più comoda e più sostenibile ci sono.

Gli anelli deboli della catena sviluppista, la questione animale e il ciclo della carne

di Paolo Scroccaro

Anche negli ambienti antispecisti c'è chi sostiene apertamente che “le radici del veganismo risalgono a periodi storici ben antecedenti alla sua definizione e applicazione moderna, si tratta di una lunga storia che ha seguito di pari passo l’evoluzione del concetto morale di giustizia nei confronti degli Animali”.

Ecologia dei beni comuni

di Silvana Galassi

La questione dei “beni comuni” rappresenta oggi un tema cruciale che fa emergere le contraddizioni esistenti tra la necessità di comprendere e salvaguardare la complessità ecologica che sta a fondamento della vita col modello economico dominante basato sul profitto e sull’indifferenza al vivente in tutte le sue forme. Il tema dell’acqua, come elemento vitale, della sua tutela o mercificazione o persino del suo avvelenamento rappresenta da questo punto di vista un nodo concreto e simbolico cruciale.

MONOGRAFIA. I diritti della natura, una sfida necessaria

a cura di Silvia Bagni e Michele Carducci

Introduzione – O la natura o nessun diritto

di Silvia Bagni e Michele Carducci

Lo scritto inquadra i contributi, pubblicati in questa monografia, all’interno del più ampio dibattito sui caratteri “esosomatici” delle istituzioni umane, dipendenti dal tipo di energia e materiali utilizzati per l’esercizio dei diritti e delle libertà, e culminati nell’estrazione fossile, legittimata dal diritto e dalle Costituzioni in totale violazione delle leggi della fisica. In siffatto contesto, la lotta per i diritti della natura serve a ribaltare questa assurdità, per un’abitabilità umana del pianeta che ritorni a garantire priorità alla dimensione “endosomatica” dell’esistenza.

Tutte le strade portano a… i diritti della natura

di Alberto Acosta ed Enrique Viale

Il passaggio dal considerare la natura oggetto a considerarla soggetto, all’interno di una cornice giuridica definita socio-biocentrica, rappresenta oggi la sfida epocale e imprescindibile che dobbiamo superare se vogliamo superare il collasso ecologico che stiamo vivendo. Attribuire personalità giuridica alla natura significa riconoscerne il valore intrinseco, ed è considerata dagli autori una scelta obbligata per armonizzare le relazioni tra esseri umani e non umani, che già numerosi paesi hanno intrapreso.

Il passaggio dal considerare la natura oggetto a considerarla soggetto, all’interno di una cornice giuridica definita socio-biocentrica, rappresenta oggi la sfida epocale e imprescindibile che dobbiamo superare se vogliamo superare il collasso ecologico che stiamo vivendo. Attribuire personalità giuridica alla natura significa riconoscerne il valore intrinseco, ed è considerata dagli autori una scelta obbligata per armonizzare le relazioni tra esseri umani e non umani, che già numerosi paesi hanno intrapreso.

Senso e percorsi di una visione inclusiva dei diritti della natura

di Roberto Louvin

Dopo aver sottolineato il declino del paradigma "padronale" nel rapporto fra uomo e natura, il saggio invita a superare rapidamente le vecchie categorie (e i connessi stereotipi) della separazione fra i cosiddetti "regni naturali", e in particolare fra il mondo vegetale e il mondo animale, invitando a ripensare di conseguenza in termini giuridici il continuum della natura come premessa per sviluppare un nuovo ordine normativo. Il riposizionamento che si impone oggi richiede una rappresentazione rafforzata degli interessi e dei diritti della natura. In questo senso è possibile delineare una precisa soggettività giuridica dei corpi vegetali facendo uso delle stesse tecniche a cui da secoli i giuristi ricorrono per dare riconoscimento, perennità e valore, oltre che alla persona umana, ai beni ritenuti di particolare importanza.

I diritti della natura: uno schema esplicativo

di Gianvito Campeggio

L’articolo offre una sintesi comparata delle diverse declinazioni giuridiche della natura come soggetto di diritti. Attraverso un metodo ontologico di analisi dei testi, in primis costituzionali, e delle definizioni ivi contenute, è possibile provare a rispondere a una serie di domande su che cosa significhi natura-soggetto e natura-titolare di diritti, osservando altresì contraddizioni e divergenze, soprattutto tra fonti normative statali e fonti internazionali generali, dagli stessi Stati sottoscritte, come la Carta ONU sulla natura, la Convenzione quadro sul cambiamento climatico, quella sulla biodiversità e i Glossari dell’IPCC. Inoltre, l’analisi ontologica rende palese anche la ricorrente divergenza tra riconoscimento della soggettività della natura e approcci per renderla effettiva, sollecitando un approfondimento delle matrici epistemologiche, e non solo antropologiche, dei dibattiti in corso.

Natura, cultura ed energia tra Nord e Sud del mondo

di Maralice Cunha Verciano

L’articolo propone una discussione del tema dei diritti della natura che vada oltre il suo inquadramento in termini esclusivamente culturali. La lente culturale, infatti, enfatizza l’inquadramento della relazione umana con la biodiversità, sottovalutando la considerazione che il sistema Terra detiene caratteristiche molto più complesse, da cui dipende la stessa biodiversità e su cui incidono negativamente i meccanismi giuridici, tanto dei sistemi del Nord del mondo quanto di quelli del Sud del mondo, dove trova accoglienza la natura come “soggetto giuridico”. Al contrario, grazie ad alcune specifiche acquisizioni dell’antropologia culturale e alle conoscenze prodotte dalla biofisica, si dovrebbe discutere di diritti della natura in termini di dipendenza dei bisogni umani dall’energia e modulare il diritto, e i diritti, in funzione dei flussi di materia ed energia, che governano il sistema terrestre nel suo intero.

Ecologia politica del diritto e diritti della natura

di Nicola Capone

L’articolo tratteggia le potenzialità dell’ecologia politica del diritto per la riconversione delle relazioni umane con il pianeta Terra. In tale prospettiva, esso riassume i principali campi di discussione, presenti nel dibattito internazionale: dalla proposta della “fisiopolitica” alla critica del Capitalocene alla promozione della “simpoiesi”. Si tratta di ipotesi che, al pari delle teorie ed esperienze sui diritti della natura, militano per il superamento delle categorizzazioni moderne del diritto, appiattite sulla naturalità della sola entità umana, e l’edificazione di un nuovo e diverso sistema di norme e concetti, centrato, piuttosto che sui soggetti, sui legami simbiotici tra l’agire umano e le trame planetarie del vivente.

L’articolo tratteggia le potenzialità dell’ecologia politica del diritto per la riconversione delle relazioni umane con il pianeta Terra. In tale prospettiva, esso riassume i principali campi di discussione, presenti nel dibattito internazionale: dalla proposta della “fisiopolitica” alla critica del Capitalocene alla promozione della “simpoiesi”. Si tratta di ipotesi che, al pari delle teorie ed esperienze sui diritti della natura, militano per il superamento delle categorizzazioni moderne del diritto, appiattite sulla naturalità della sola entità umana, e l’edificazione di un nuovo e diverso sistema di norme e concetti, centrato, piuttosto che sui soggetti, sui legami simbiotici tra l’agire umano e le trame planetarie del vivente.

Antropologia giuridica, corpo e diritti della natura

di Federica Falancia

L’esistenza di una norma giuridica non ne garantisce l’effettività. Per questo, anche lì dove la natura è riconosciuta dalla Costituzione quale soggetto di diritto, come in Ecuador, la sua qualificazione diventa oggetto di conflitto, invece che di consenso, soprattutto all’interno dei contenziosi giudiziari. Proprio nei tribunali, però, l’utilizzo di strumenti, come la perizia antropologico-giuridica e l’Amicus curiae giuridico-scientifico-culturale, veicola il confronto verso impostazioni non esclusivamente antropocentriche, facilitando l’emersione del significato intrinseco della soggettività della natura quale relazione della corporeità umana. In tale prospettiva, il caso dei kichwa Sarayaku, nel bacino amazzonico dell’Ecuador, si rivela esemplare delle potenzialità e contraddizioni di questi strumenti.

Te Awa Tupua. Intorno alla personificazione giuridica di un fiume

di Sacha Bourgeois-Gironde

L’articolo sintetizza le possibili declinazioni del concetto di personalità giuridica della natura, alla luce della radice della nozione nel diritto romano. Osserva come il riconoscimento di un’entità naturale come soggetto non risponda solo alle rappresentazioni culturali delle comunità native, coinvolte dalla sua disciplina giuridica. Constata, infatti, che il concetto di personalità giuridica ha conosciuto declinazioni storiche differenti, sicché da esse si dovrebbe partire nel discutere della natura come soggetto di diritti. Tentativi diversi, come quelli che ipotizzano forme di “animismo giuridico” o di “ecocentrismo”, non sembrano tener conto di questa complessità storica.

Los derechos de la naturaleza en Colombia: cambio de paradigma del antropocentrismo al ecocentrismo

di Gonzalo Ramírez Cleves

Dalla sentenza T-622 del 2016, in cui si dichiara il rio Atrato come soggetto di diritti in Colombia, sono state emesse decisioni che dichiarano elementi della natura - come fiumi, lande, ecosistemi, parchi o foreste - come titolari di diritti. L'articolo analizzerà brevemente l'origine di questa tendenza: il cambio di paradigma dall'antropocentrismo all'ecocentrismo e le ripercussioni e l'efficacia di queste decisioni.

Los derechos de los ríos: el caso del Machángara

di Ramiro Avila Santamaría

Il fiume Machángara attraversa Quito. I primi abitanti di quella che ora è la capitale dell'Ecuador, appartenenti al popolo Kitu Kara, si sono insediati sulle rive del Machángara. Da quando la città ha iniziato a crescere, i ruscelli sono diventati discariche, il fiume ha ricevuto acque reflue, molti corsi d’acqua sono stati riempiti e pavimentati, parti del fiume sono state imbalsamate, e il fiume è diventato una fonte di infezioni e una fogna. Il fiume ha diritti riconosciuti costituzionalmente e giurisprudenzialmente: diritto di vivere, esistere, fluire, mantenere la sua identità e integrità, svolgere il suo ruolo nell'ecosistema e nel bacino idrografico. Questi diritti sono stati sistematicamente violati. Il fiume ha diritto alla riparazione integrale con soluzioni basate sulla natura.

Diritti della natura e decrescita

di Elif Şeyma Şişman

L’articolo prova a discutere l’ipotesi del riconoscimento dei diritti della natura come strumento di legittimazione delle politiche di decrescita. Il tema risulta poco dibattuto tra i giuristi, mentre le tesi favorevoli al nesso hanno contenuti tendenzialmente non giuridici, non cimentandosi con la complessità dei sistemi costituzionali contemporanei. Al contrario, spunti importanti provengono dalle fonti normative di contrasto al cambiamento climatico, soprattutto a seguito dell’individuazione del c.d. Carbon Budget residuo, che fissa limiti di sicurezza contro il collasso dei cicli naturali della Terra, inesorabilmente condizionanti qualsiasi decisione di crescita economica e, dunque, utili a prendere sul serio le alternative della decrescita come forme di rispetto della natura.

L’articolo prova a discutere l’ipotesi del riconoscimento dei diritti della natura come strumento di legittimazione delle politiche di decrescita. Il tema risulta poco dibattuto tra i giuristi, mentre le tesi favorevoli al nesso hanno contenuti tendenzialmente non giuridici, non cimentandosi con la complessità dei sistemi costituzionali contemporanei. Al contrario, spunti importanti provengono dalle fonti normative di contrasto al cambiamento climatico, soprattutto a seguito dell’individuazione del c.d. Carbon Budget residuo, che fissa limiti di sicurezza contro il collasso dei cicli naturali della Terra, inesorabilmente condizionanti qualsiasi decisione di crescita economica e, dunque, utili a prendere sul serio le alternative della decrescita come forme di rispetto della natura.

Diritti della natura e Costituzione italiana

di Michele Carducci

L’articolo si interroga sulla possibilità di discutere di soggettività giuridica della natura, e di diritti della natura, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, a seguito della riforma costituzionale degli art. 9 e 41. Dopo un confronto lessicale tra testo riformato italiano e Costituzione dell’Ecuador, ancora oggi unica fonte con una disciplina organica sulla natura quale soggetto di diritti, l’indagine si sofferma sulla semantica ecologica degli enunciati italiani, per approdare, infine, alla sua interpretazione da parte della Corte costituzionale. Ne emerge un quadro di confronto meno divergente, grazie anche ai vincoli dell’Italia alla giurisprudenza CEDU sull’emergenza climatica e all’adesione all’approccio One Health-Planetary Health.

Un Tribunale dei diritti della natura per difendere la Madre Terra ed i suoi custodi creando nuovi sistemi di diritto

di Francesco Martone

Il Tribunale internazionale per i diritti della natura rappresenta una istanza etica ed una piattaforma di convergenza per movimenti e pratiche di difesa e resistenza dei territori fondata sui diritti della natura come definiti nella Dichiarazione dei popoli sui diritti della Madre Terra e la giustizia climatica di Cochabamba, 2010. Oltre a contribuire allo sviluppo della giurisprudenza della Terra, il Tribunale formula sentenze e raccomandazioni che, seppur non vincolanti, rappresentano utili strumenti di lavoro e di mobilitazione verso un nuovo paradigma biocentrico. Diritti umani e diritti della natura convergono così verso l’obiettivo di mettere al centro i diritti del vivente, umano e non, fornendo un’alternativa possibile al modello estrattivista dominante.

LA SAGGEZZA DELLA DECRESCITA. Pensieri e proposte che indicano nuovi paradigmi

Ecologia superficiale, ecologia profonda

a cura di Francesco Zevio

Proponiamo di seguito l’incipit dell’articolo con cui, nel 1973, il filosofo norvegese Arne Næss ha proposto la divisione fra una ecologia superficiale ed una profonda. Un passaggio che ci pare degno d’attenzione è quello in cui l’autore parla di un «egualitarismo biosferico di principio» e, più in generale, tutto il secondo paragrafo dedicato alla caratterizzazione dell’ecologia profonda. Questo perché tali passaggi hanno sollevato – e la riproposizione più o meno precisa di tesi proprie a tale ecologia continua a sollevare – non solo opposizioni e riserbi, ma anche sospetti di un anti-umanesimo che pare incompatibile con altre premesse del pensiero ecologico.

Limite e antropologia della mancanza, un paradigma alternativo all’homo oeconomicus moderno

di Bianca Fazio

L’assenza di limite oggi rappresenta una delle caratteristiche principali non solo dello sfruttamento delle risorse ambientali, ma anche della produzione economica in generale, fino a caratterizzare nel profondo molti altri aspetti della vita umana. L’ideologia dell’illimitato può creare passività, ma ha anche in sé i mezzi e le conoscenze per porre limiti ai processi di produzione e di metamorfosi antropologica in corso.

CREPE NEL MURO. Gruppi, movimenti, associazioni in azione

Le Comunità di Supporto all’Agricoltura: la compartecipazione nella ridefinizione dei sistemi del cibo

di Adanella Rossi

Uno dei concetti chiave nelle esperienze di riconnessione attorno al cibo è quello di “co-produzione”, con cui si intende riferirsi ad una relazione stretta che i consumatori stabiliscono con i produttori, sulla base di una concezione condivisa della qualità dei prodotti e dei processi per realizzarli e di un rapporto improntato a equità e solidarietà. Un’esperienza dove questo concetto diviene un principio strutturante, incarnando una trasformazione profonda dei ruoli e delle pratiche attorno al cibo, è quella delle CSA, le Comunità a Supporto dell’Agricoltura.

Uno dei concetti chiave nelle esperienze di riconnessione attorno al cibo è quello di “co-produzione”, con cui si intende riferirsi ad una relazione stretta che i consumatori stabiliscono con i produttori, sulla base di una concezione condivisa della qualità dei prodotti e dei processi per realizzarli e di un rapporto improntato a equità e solidarietà. Un’esperienza dove questo concetto diviene un principio strutturante, incarnando una trasformazione profonda dei ruoli e delle pratiche attorno al cibo, è quella delle CSA, le Comunità a Supporto dell’Agricoltura.

STATISTICA E DECRESCITA. Oltre il PIL

Le statistiche della natura

di Aldo Femia

Tra le statistiche che - da sempre – vanno oltre il PIL, ci sono quelle sull’ambiente. Non tutte le statistiche ambientali – chiariamolo subito - sono “statistiche della natura” come vogliamo intenderle nel presente articolo, ma è nel vasto ambito delle statistiche ambientali che vanno ricercate quelle che parlano specificamente della natura. In statistica, infatti, la natura, storicamente, è stata percepita e concettualizzata principalmente come ambiente nel quale si svolgono le attività umane e quantificata direttamente in funzione di esse. Qui però vogliamo allineare il concetto di natura a quello che sembra prevalere nel dibattito e nelle prassi sui diritti della natura, come testimoniato dalla Sezione monografica del presente volume, ovvero come entità con un proprio valore intrinseco, portatrice di diritti autonomi e parte vulnerabile, da riconoscere e tutelare in una relazione paritaria con l’essere umano.

Le statistiche sull’utilizzo dell’acqua in Italia

di Stefano Tersigni e Simona Ramberti

La disponibilità di acqua dolce ha sempre svolto un ruolo cruciale nello sviluppo delle civiltà. Fin dall’antichità, gli insediamenti umani con le pratiche agricole e le attività produttive sono sorti e hanno prosperato in prossimità di fonti idriche sicure. Allo stesso tempo, l’urbanizzazione e la crescita economica hanno avuto un impatto significativo sulla domanda di acqua, portando a un aumento dei consumi e alla necessità di infrastrutture idriche sempre più estese e complesse.

DOCUMENTAZIONE. Materiali di lavoro dal mondo dell’impegno sociale

PFAS: produzione, commercializzazione e smaltimenti. Rendiamo visibili le molecole invisibili. Un’etichetta ci salverà

di Giovanni Fazio

A dieci anni dalla “scoperta dei PFAS nel Veneto” sembra che nessuna iniziativa per la protezione dei lavoratori che operano in aziende a rischio chimico PFAS sia stata attuata. Non ci risulta, infatti, che siano mai stati richiesti esami per il monitoraggio o la ricerca dei PFAS nel sangue di chi lavora nelle tante aziende che notoriamente ne fanno uso. La produzione globale dei PFAS è in continua crescita, ma è, al contempo, assai arduo indicarne le dimensioni quantitative poiché produttori e importatori non sono obbligati a dichiarare le quantità lavorate.

Scuola di Politiche “Oltre la Crescita” a Torino: miccia di un nuovo slancio della decrescita in Italia?

di Irene De Giorgi in dialogo con Daniele Vico, Donatella Gasparro, Karl Krähmer e Michel Cardito

Se uno dei principi della decrescita è quello di riutilizzare e, al massimo, risignificare le risorse di cui già si dispone, questa scuola lo ha applicato in pieno. Dal 20 al 23 febbraio, alcune ex-fabbriche di Torino (già riconvertite in spazi sociali e culturali) hanno ospitato la prima Scuola di Politiche “Oltre la Crescita”, organizzata dall’Associazione Benvenuti in Italia (BIT), in collaborazione con Associazione per la Decrescita e Movimento per la Decrescita Felice. Ricercatrici, attiviste, curiose da tutta Italia si sono incontrate, conosciute, a volte ri-conosciute, ed hanno avuto terreno fertile per esplorare dibattiti e riflessioni che, partendo dal tema della decrescita, si intersecavano con altri: dai femminismi, alla questione città/ruralità, al rapporto con il Sud del mondo, i movimenti sociali, guerra, pace e non violenza, commons, artivismo, fino al dialogo con i partiti politici.

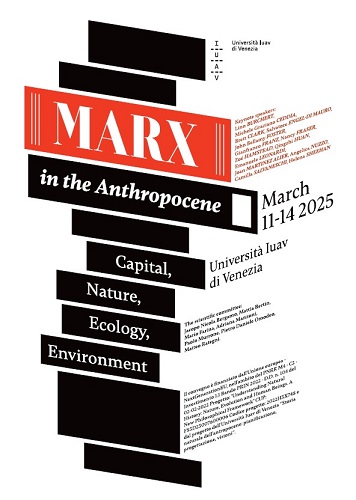

Ecomarxismo in Italia, radici e prospettive

di Marino Ruzzenenti, Franco Ruzzenenti, Paolo Cacciari

Paper presentato in occasione del convegno Marx in the Anthropocene, 11-14/03/2025, Università di Venezia Iuav. È noto che l’ecologia ha una gestazione nella seconda metà dell’Ottocento, quando viene per la prima volta, nel 1866, coniato questo termine, e si sviluppa come una branca della biologia. Di conseguenza fu a lungo contaminata in Occidente dalla cultura scientifica dominante, il positivismo e l’evoluzionismo, con una lettura estensiva e meccanicistica delle leggi di quest’ultimo e della biologia a valere anche per gli umani: da qui, anche grazie all’eugenetica, ne derivò una validazione scientifica e una “naturalizzazione” del razzismo, del colonialismo, dell’imperialismo e del capitalismo, ovvero dell’anima più profonda e oscura dell’Occidente.

RECENSIONI

Atti della Conferenza sulla decrescita di Pontevedra 2024

Pubblicati gli atti e le sintesi delle presentazioni della 10° Conferenza internazionale sulla decrescita che si è svolta insieme alla 15° Conferenza della Società europea di economia ecologica lo scorso giugno a Pontevedra, in Spagna. Il resoconto restituisce la ricchezza dei temi che sono stati affrontati che abbiamo sommariamente trattato nel n. 3 dei Quaderni. Nel volume, scaricabile dal sito della Conferenza, sono elencati gli abstract estesi presentati dagli oltre 1200 partecipanti di entrambe le discipline.

Matthias Schmelzer, Andrea Vetter, Aaron Vansintjan, Il futuro è decrescita. Guida per un mondo post-capitalista

di Donatella Gasparro

In risposta alla crisi socio-ecologica dei nostri giorni, attiviste, studiosi e cittadine da tutto il mondo trovano, sempre di più, un denominatore comune nella decrescita, che va raccogliendo e collegando, da un lato, un corpo crescente di critiche allo status quo, e dall’altro una serie di visioni per futuri desiderabili. La decrescita, negli ultimi anni, si è diffusa ed espansa nel panorama internazionale, acquisendo lo status di un campo accademico transdisciplinare che, opponendosi all’ossessione per la crescita economica e proponendo alternative, infaticabilmente ripoliticizza l’ambientalismo.

Adrienne Buller, Quanto vale una balena. Le illusioni del capitalismo verde

Adrienne Buller, Quanto vale una balena. Le illusioni del capitalismo verde

di Aldo Femia

I lavori di ricerca economico-ambientale di Adrienne Buller si concentrano sul rapporto tra la finanza e le crisi ambientali, soprattutto quella climatica, con attenzione alle disuguaglianze che - dice Buller senza mezzi termini - ‘‘definiscono il capitalismo’’ e che da questo sono ignorate. I progetti cui partecipa e che anima (si vedano, il think tank progressista con sede nel Regno Unito focalizzato sull’economia politica della proprietà, nel quale è Associate Fellow, e il sito break-down.org promuovono consapevolezze, critiche e proposte decisamente controcorrente in un mondo dominato da un’oligarchia economico-finanziaria che ormai si fa direttamente potere politico. Il libro qui recensito le è valso nel 2024 il premio Zencey in Economia Ecologica. La più grave minaccia alla transizione ecologica, sostiene la Buller, non è il negazionismo climatico ma le false soluzioni del capitalismo verde, quelle che nel sottotitolo sono etichettate come “illusioni”, quasi a suggerire giochi di prestigio.

Stefania Barca, Forze di riproduzione. Per una ecologia politica femminista

di Donatella Gasparro

Se è la storia che fa la differenza, cosa succede quando smettiamo di farci fagocitare dalla storia del padrone - quella delle forze di produzione, quella del produttivismo, quella della crescita, quella del dominio – e raccontiamo l’altra storia, quella della vita, quella delle forze di riproduzione? Leggendo l’ultimo intervento di Stefania Barca, incentrato fortemente sulla giustizia narrativa - ovvero il progetto del raccontare storie dell’abitare umano sulla Terra diverse dalle “storie del padrone” - non ho potuto che pensare al lavoro dell’acclamata scrittrice di social science fiction Ursula K. Le Guin, che del reinventare la narrativa e le narrazioni ne ha fatta ragione di vita. Come Le Guin ha rivoluzionato il concetto stesso di romanzo trascendendo la figura totalizzante e botulinica dell’Eroe, così Barca rilegge la Storia dal punto di vista di tutti i soggetti altri-dal-padrone.

È tutto oro anche se non luccica. Una lettura critica del rapporto Urban Development Beyond Growth

È tutto oro anche se non luccica. Una lettura critica del rapporto Urban Development Beyond Growth

Una lettura critica di Silvio Cristiano

Il 25 novembre 2024 è stato pubblicato un rapporto dal titolo Urban Development Beyond Growth, frutto di una collaborazione tra il think tank finlandese Demos Helsinki e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, nell’ambito della rete Mayors for Economic Growth (M4EG, "sindaci per la crescita economica"), finanziata dall'UE "per supportare le autorità locali del Partenariato orientale", dove con l'oriente si intendono alcuni paesi a cavallo tra Europa e Asia: sei città moldave, sei azere, otto armene, otto georgiane e undici ucraine. La ragione prima del nostro interesse per questa pubblicazione sta (o stava) nel suo ripromettersi di tenere conto dei modelli di sviluppo oltre la crescita, post-crescita e legati alla decrescita. Anche qui, come ahinoi in molta letteratura accademica sulla decrescita in generale e nelle città, ci si incaglia in piccole esperienze - o piuttosto di fronte a queste ci si incanta, sperando di intravedere già qualche facile soluzione sbocciata magicamente sana in un terreno malato. L'impianto teorico, pur con buone ambizioni, è qui però già viziato da una superficialità atroce, che potrebbe anche far sospettare una opportunistica appropriazione di qualche parola chiave, di qualche vago "post-crescita", per provare gattopardianamente a mandare avanti tutto come se nulla fosse.

Romano Madera, Lo splendore trascurato del mondo. Una mistica quotidiana

di Maria Elena Bertoli

Romano Màdera, è un filosofo piuttosto anomalo in un panorama filosofico come quello odierno che vede la filosofia come disciplina specialistica coltivata quasi esclusivamente nelle università e, a caduta, in alcuni indirizzi di scuole superiori. Il percorso di ricerca di Màdera non è stato puramente accademico e professionale ma, in primo luogo, una ricerca del senso come orientamento nella vita quotidiana. Dopo una prima fase di intensi studi marxiani, Màdera è diventato psicanalista junghiano, ma sempre aperto alle diverse psicologie del profondo, e ha contemporaneamente portato avanti una sua intensa ricerca spirituale. Sulla scia di Pierre Hadot, ha anche approfondito le pratiche filosofiche antiche, rielaborandole e aprendole a qualsiasi tipo di pubblico.

Questo libro di Romano Màdera nasce da uno sforzo complesso di recupero della dimensione mistica vista come capace di innescare processi di elevazione e rigenerazione delle nostre vite, orientandole verso un senso, una direzione, non precostituita e preconfezionata, in un mondo come quello contemporaneo segnato da crisi e disorientamento profondi.

Mauro Ferrari, Noi siamo erbacce. Cos’è la botanica sociale

Mauro Ferrari, Noi siamo erbacce. Cos’è la botanica sociale

Intervista all’autore di Marco Deriu

Mauro Ferrari è sociologo, dottore di ricerca e formatore esperto in welfare generativo e progettazione sociale. È inoltre docente a contratto presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (Supsi). Recentemente ha pubblicato il libro Noi siamo erbacce. Cos’è la botanica sociale (Altraeconomia, Milano, 2024), con prefazione di Bruno Bignami e postfazione di Gianni Tamino. Il libro ha avuto un ottimo riscontro ed è ricco di idee e stimoli su vari versanti, dalle questioni ecologiche a quelle legate alle migrazioni e sociali. Il lavoro procede infatti sviluppando un’analisi comparativa dell’immaginario dominante che si è sviluppato nelle nostre società nei confronti la vegetazione spontanea non coltivata (le cosiddette “erbacce”) e quello che si è sviluppato verso le persone migranti o marginali, mostrando la comunanza di linguaggi, categorie e visioni emerge, il sottostate paradigma epistemologico e sociale che impedisce di comprendere il valore della biodiversità botanica e sociale. Ferrari, da questo punto di vista, ci spiega che ha dato vita alla “botanica sociale” perché considera «la metafora delle erbacce cruciale per comprendere tutte quelle presenze che proprio per il loro carattere di non prevedibilità, o di apparente inutilità, sono ritenute fastidiose, ingombranti, destabilizzanti, o addirittura minacciose, quasi fosse una loro colpa l’essere arrivate in un determinato contesto»

Marco Giusti, L’urgenza di agire. Perché e come abbandonare rapidamente i combustibili fossili

di Bruno Mazzara

l tema dell’energia è centrale per ogni serio discorso sul superamento dell’attuale insostenibile modello di economia e di società, che è fondato appunto su un costante aumento dei flussi di energia e di materia, e che è strutturalmente dipendente dall’enorme quantità di energia che si ricava dai combustibili fossili. Per questo motivo, la rivista ha dedicato uno dei suoi primi numeri proprio all’energia (n.1: Energia: quale, quanta, per chi) mettendo in evidenza le molte sfaccettature di questa complessa tematica. Nell’ambito del pensiero della decrescita c’è ovviamente generale consenso sulla necessità di eliminare completamente e il più rapidamente possibile il ricorso alle fonti fossili, così come sull’estrema pericolosità – da molti punti di vista – di un possibile rilancio del nucleare; e quindi c’è ampio accordo sulla necessità di accelerare il passaggio verso le energie rinnovabili. Tuttavia, considerato che l’obiettivo dev’essere una massiccia riduzione dei volumi di produzione e consumi, e che anche le fonti rinnovabili sono tutt’altro che esenti da problemi sia sul versante ambientale che su quello sociale, si sostiene che la transizione energetica debba fondarsi innanzitutto su una drastica diminuzione dei consumi di energia.

Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Energia per l’astronave terra. Ultima chiamata

Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Energia per l’astronave terra. Ultima chiamata

di Marino Ruzzenenti

Se qualcuno avesse ancora dei dubbi che l’umanità possa fare a meno dei fossili come fonte energetica, questo è il libro che dovrebbe leggere. La mole di informazioni e documentazione tecnica è tale da non lasciar spazio a perplessità di sorta. Del resto ci troviamo di fronte a due dei più autorevoli esperti a livello nazionale. Vincenzo Balzani, professore emerito all’università di Bologna, è stato l’erede più illustre del profeta dell’energia solare, Giacomo Ciamician (1857-1922), che nel lontano 1912 preconizzò: «E se giungerà, in un lontano avvenire, il momento in cui il carbone fossile sarà completamente esaurito, ciò non sarà un motivo per cui la civiltà si arresti: la vita e la civiltà dureranno finché splende il sole! E seppure alla civiltà del carbone, civiltà cupa, nervosa ed agitata fino allo sfinimento della nostra epoca, dovesse subentrare quella forse più tranquilla dell’energia solare, non ne verrebbe un gran danno per il progresso e per la felicità umana. […] finora la civiltà moderna è progredita quasi esclusivamente per mezzo dell’energia solare fossile: non sarà conveniente utilizzare meglio anche quella solare attuale?».

Dare forma alla decrescita

Intervista a Onofrio Romano di Michel Lepesant

Sono un vecchio allievo del padre nobile della decrescita, Serge Latouche. L’ho conosciuto quando la parola decrescita era ancora ben lontana dai radar. All’inizio degli anni novanta del secolo scorso la lettura de L’occidentalizzazione del mondo mi aveva letteralmente folgorato. Svolgevo allora il mio dottorato in Sociologia sull'Albania e non riuscivo a trovare delle chiavi interpretative convincenti per decodificare il senso sociale e antropologico della transizione dal regime socialista al regime liberal-democratico.

La litania sulla vittoria della libertà e della democrazia contro la dittatura socialista non mi convinceva per nulla. C'era all'opera qualcosa di più profondo. E quel qualcosa mi è sembrato di riconoscerlo nella critica all'immaginario della modernità, alla razionalizzazione e allo sviluppo così brillantemente articolata ne L’occidentalizzazione.

Matthew R. Simmons, Rivisitando “I limiti della Crescita”: dopotutto il Club di Roma avrebbe potuto avere ragione?

di Giorgio Leandro

Nell’ottobre del 2000 uscì, negli Stati Uniti, un libro bianco dal titolo: «Rivisitando “I limiti della Crescita”: dopotutto il Club di Roma avrebbe potuto avere ragione?». L’autore era Matthew Roy Simmons e il libro fece scalpore.

Ma perché parlarne oggi, a venticinque anni di distanza, in un momento in cui lo stato del Pianeta è già molto cambiato rispetto ad allora? Le situazioni si sono molto evolute sia sul piano ambientale e del clima, sia su quello economico e sociale sia, soprattutto, sul piano politico.

La risposta è semplice: perché l’autore è una figura molto speciale. Non è un ambientalista, non è un “verde fanatico”, non è un sostenitore della “decrescita felice”, non è un “alternativo”, non appartiene a nessuna tipologia di avversario “allo stato delle cose a prescindere”. Nulla di tutto questo. Altrimenti, ciò che dice e scrive sarebbe, come dire, scontato. Simmons è stato, anzi, un importante banchiere.