Come ogni anno, riparte la campagna di volontarie e volontari per lavorare negli uliveti della Palestina, "in una delle stagioni più difficili a memoria d'uomo". Baqa, che letteralmente significa "restare", è "un omaggio alla resilienza e alla sfida dei palestinesi nel mantenersi sulle loro terre e con i frutti che vi nascono" , quando queste sono state sottoposte a un'atroce campagna di attacchi da parte dei coloni, furto di terre e inaccettabile pulizia etnica e espropriazione", si legge in un post su Instagram dei Comitati Uniti per il Lavoro Agricolo (UAWC), pubblicato il 9 ottobre 2025.

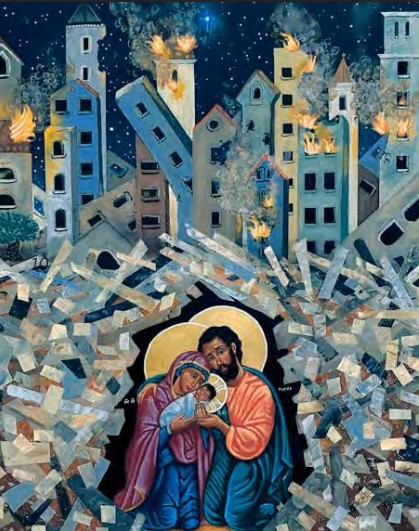

L'articolo che segue, scritto da John Ross alla fine del 2003 e pubblicato su Ojarasca nel gennaio 2004, acquisisce oggi - 22 anni dopo - un'innegabile rilevanza per coloro che credono, o vogliono credere, che questo genocidio sia iniziato il 7 ottobre 2023, quando è in corso almeno dal 1948.

8 dicembre 2003, Chiapas/Palestina

La stagione è relativamente abbondante per chi coltiva la terra in Palestina e Chiapas, entrambi territori occupati. Sotto la mano ferma dei contadini, pazienti muli trasportano il raccolto verso i villaggi degli altopiani del Chiapas e verso quel piccolo lembo di terra che resta di quella che un tempo era la Palestina. In effetti, i muli di entrambe le situazioni sono intercambiabili e i contadini e le loro famiglie hanno entrambi il colore della terra, come disse il Subcomandante Marcos della carovana che tre inverni fa arrivò fino a Città del Messico per chiedere al Congresso di approvare una riforma costituzionale dei diritti indigeni.

Se le distanze si estendono fino a oceani e deserti, i punti in comune tra i contadini di queste due terre occupate creano ponti tra culture, lingue e persino divinità. A settembre, i pilastri del commercio globale si sono riuniti nella lussuosa località caraibica di Cancún per costringere il Sud del mondo a sottomettersi al duplice male della liberalizzazione del mercato e dei sussidi agricoli, imposizioni profondamente sentite dai paesi poveri e in via di sviluppo, poiché non fanno che ampliare il divario tra chi ha e chi non ha. Il Giappone, ad esempio, paga 7,50 dollari al giorno per ogni mucca che pascola sui suoi terreni, mentre metà della popolazione mondiale – oltre tre miliardi di persone – sopravvive con appena due dollari al giorno, o anche meno.

profondamente sentite dai paesi poveri e in via di sviluppo, poiché non fanno che ampliare il divario tra chi ha e chi non ha. Il Giappone, ad esempio, paga 7,50 dollari al giorno per ogni mucca che pascola sui suoi terreni, mentre metà della popolazione mondiale – oltre tre miliardi di persone – sopravvive con appena due dollari al giorno, o anche meno.

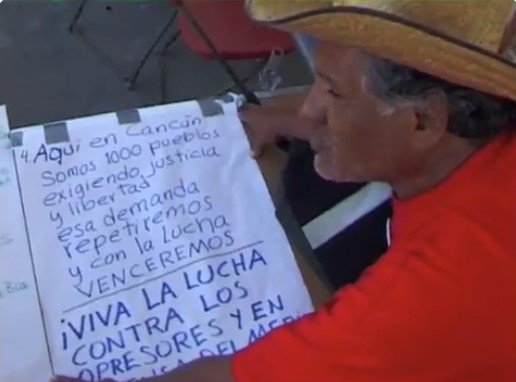

In risposta all'arroganza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), 12 mila agricoltori si sono riuniti per protestare a Cancún. La solidarietà di coloro che si sono riuniti sotto l'egida di La Vía Campesina, che rappresenta cento milioni di contadini poveri e le loro famiglie in settanta paesi, era palpabile. Il suicidio del leader coreano Lee Kwang Hae ha dimostrato in modo così evidente la loro disperazione, che molti dei delegati ne sono rimasti profondamente colpiti. Quando, indifferenti alla tragica svolta degli eventi, Stati Uniti, Unione Europea, Giappone e altri giganti del commercio continuarono a portare avanti la loro proposta di dominio economico del pianeta, le nazioni povere e in via di sviluppo abbandonarono la nave, e i negoziati (e forse persino l'OMC) crollarono come un castello di carte.

Agricoltori provenienti da Sudafrica e Brasile, dall'India e dal Kansas, dalla Corea e dai villaggi Maya, si riconobbero in una comune condizione. "Non permetteremo loro di cacciarci dalla nostra terra", disse uno dei compagni di Kwang Hae al funerale. Come reporter ho sentito spesso esprimere questo sentimento durante un recente soggiorno in Palestina per la raccolta autunnale delle olive. La lotta per porre fine all'occupazione israeliana, la costruzione del territorio e l'elemento "terra" – oltre agli uliveti così profondamente radicati in questo terreno roccioso – sono al centro della spinta palestinese per la liberazione nazionale.

Appesantita dal peso simbolico di un'icona amara e ironica di una pace in frantumi, la difesa degli 'zaytoons', o ulivi, è tangibilmente legata alla sostenibilità di un'economia agricola, il fondamento stesso su cui è costruito lo Stato palestinese. L'assalto dei protagonisti dell'occupazione contro questi alberi antichi e nodosi, coltivati dagli agricoltori per millenni, mira a infrangere quel sogno e a consolidare la conquista israeliana. Dalla creazione di Israele nel 1948, lo Stato sionista si è appropriato e ha abbattuto quasi mezzo milione di questi ulivi, giustificando miglioramenti infrastrutturali o sostenendo che gli alberi fornissero copertura ai combattenti palestinesi. Li ha anche recintati per estendere il "perimetro di sicurezza" dei 196 insediamenti illegali che saccheggiano la terra e le risorse della Cisgiordania.

In villaggi come Awwarta, Bet Fariq, Yanoon ed Ein Abus, nella valle di Nablus, coloni israeliani di destra, in genere seguaci di Meir Kahane (un demagogo razzista nato a Brooklyn e fondatore della Jewish Defense League), terrorizzano i palestinesi durante la raccolta autunnale, senza alcun intervento da parte dell'esercito o della polizia di Israele. A Ein Abus, un gruppo di osservatori internazionali, tra cui chi scrive (guidato da Rabbis for Human Rights, con sede in Israele), a ottobre è stato picchiato dai coloni mentre cercava di verificare la distruzione di 200 ulivi palestinesi da parte di Israele. Le vittime hanno sporto denuncia, ma la polizia israeliana non ha avviato alcuna indagine. Non c'è modo migliore per comprendere la lotta dei contadini palestinesi che stare sulla loro terra di fronte all'occupazione israeliana e lavorare a fianco dei contadini e delle loro famiglie durante la raccolta delle olive.

In villaggi come Awwarta, Bet Fariq, Yanoon ed Ein Abus, nella valle di Nablus, coloni israeliani di destra, in genere seguaci di Meir Kahane (un demagogo razzista nato a Brooklyn e fondatore della Jewish Defense League), terrorizzano i palestinesi durante la raccolta autunnale, senza alcun intervento da parte dell'esercito o della polizia di Israele. A Ein Abus, un gruppo di osservatori internazionali, tra cui chi scrive (guidato da Rabbis for Human Rights, con sede in Israele), a ottobre è stato picchiato dai coloni mentre cercava di verificare la distruzione di 200 ulivi palestinesi da parte di Israele. Le vittime hanno sporto denuncia, ma la polizia israeliana non ha avviato alcuna indagine. Non c'è modo migliore per comprendere la lotta dei contadini palestinesi che stare sulla loro terra di fronte all'occupazione israeliana e lavorare a fianco dei contadini e delle loro famiglie durante la raccolta delle olive.

Ogni mattina, i contadini caricano i loro muli con scale e barili e si dirigono verso i 'solares' familiari, piccoli appezzamenti da 10-20 alberi), suddivisione del territorio rimasta invariata dai tempi dell'impero ottomano. Tradizionalmente, le olive vengono scosse dall'albero e raccolte nei contenitori di raccolta sottostanti, ma sugli alberi "nonni", vecchi di oltre un secolo, fragili ma ancora produttivi, le olive vengono raccolte a mano. Al termine del raccolto, gli alberi vengono potati e, nelle comunità, viene cotto il pane cerimoniale con la legna d'ulivo: persino i noccioli d'oliva vengono essiccati per essere usati come combustibile durante i mesi invernali, a volte nevosi. Nei pomeriggi freddi, gli uomini si riuniscono per fumare e chiacchierare al frantoio locale. Il raccolto diminuisce di anno in anno e l'eccesso di offerta globale di olio d'oliva ha fatto scendere i prezzi.

Fino all'anno scorso, il governo israeliano non ha rilasciato permessi di esportazione agli abitanti del villaggio, e quest'anno i permessi costano più del ricavato stesso. Nonostante tutti i barili di olio d'oliva che Saad Abdul non è riuscito a vendere e che sono conservati nella sua cantina ad Awwarta, e nonostante gli ostacoli per portarli sul mercato (l'Autorità Nazionale Palestinese ne acquista una parte), è determinato a non abbandonare la sua terra. Seduto a un tavolo con humus fatto con i suoi ceci, pane pita fatto con il suo grano invernale, polli arrosto del suo pollaio, yogurt prodotto dalle sue poche mucche e, naturalmente, sette diverse varietà di olive, Saad giura di rimanere sulla sua terra. Scuote il braccio alla vista del banchetto, ride e dice: "Ecco perché non abbandoneremo mai la nostra terra".

La promessa di Saad di resistere ha trovato eco a Cancún, e quella stessa eco alimenta la ribellione zapatista in Chiapas. Durante i dialoghi con il governo messicano, i giornalisti hanno sentito il comandante zapatista David rispondere ai rappresentanti federali che chiedevano con insistenza cosa veramente volessero i ribelli: "noi indigeni siamo contadini e vogliamo rimanere contadini".

La ribellione zapatista nelle selve e montagne del Chiapas ha la sua genesi in questa promessa. Nel 1993, con la globalizzazione all'orizzonte attraverso il North American Free Trade Agreement (NAFTA), e mentre Stati Uniti, Canada e Messico stavano negoziando quote di importazione di mais che avrebbero escluso i "popoli del mais" dal mercato interno, gli zapatisti dichiararono guerra al governo neoliberista di Carlos Salinas. Questa rivolta, avvenuta proprio nel momento in cui il NAFTA entrava in vigore, continua a bruciare in Chiapas.

Come la Palestina, il Chiapas è uno stato occupato. Sebbene Vicente Fox [presidente del Messico dal 2000 al 2006, ndr] abbia confinato i suoi soldati in complessi in stile vietnamita senza schierarli direttamente al di fuori delle comunità ribelli, l'esercito messicano mantiene 18.000 effettivi nella regione, uno ogni cinque zapatisti. Per i Maya, e per i 57 popoli indigeni che comprendono forse più di 20 milioni di cittadini del Messico indigeno, l'occupazione è iniziata cinque secoli fa, quando Hernán Cortés gettò l'ancora a Veracruz il Venerdì Santo del 1519. Quel giorno, la popolazione indigena del Messico oscillava tra i 12,5 e i 25 milioni. Un secolo dopo, quando i conquistatori europei condussero il primo censimento, ne erano rimasti solo due milioni: un genocidio che costituisce un olocausto almeno doppio di quello che decimò gli ebrei in Europa e che fu poi utilizzato per giustificare l'annessione della Palestina con la creazione dello Stato di Israele.

del Messico oscillava tra i 12,5 e i 25 milioni. Un secolo dopo, quando i conquistatori europei condussero il primo censimento, ne erano rimasti solo due milioni: un genocidio che costituisce un olocausto almeno doppio di quello che decimò gli ebrei in Europa e che fu poi utilizzato per giustificare l'annessione della Palestina con la creazione dello Stato di Israele.

Nonostante questi olocausti, i popoli indigeni del Messico e i palestinesi devono ancora lottare per mantenere i loro territori. Oggi, il Messico meridionale è occupato non solo dai militari. L'agroindustria transnazionale, stimolata dal NAFTA e dai 21.000 dollari per acro di sussidi che il governo statunitense fornisce ai propri coltivatori di mais, costringe il Messico a importare mais di scarsa qualità a meno del 20% del suo costo, paradosso che tra l'altro causa l'abbandono delle terre da parte dei contadini indigeni. L'emigrazione dal Chiapas è ora la più alta del Messico meridionale e i contadini abbandonano i loro campi di mais e le piantagioni di caffè per andare al Nord, dove centinaia di persone sono morte nel deserto dell'Arizona cercando di trovare lavoro "dall'altra parte". In totale, gli oltre 3 mila messicani morti alla frontiera con gli Stati Uniti sono più numerosi dei morti degli attacchi terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti, ma non sono nemmeno paragonabili al numero di palestinesi uccisi durante le due intifade sotto l'occupazione israeliana (e sono dati del 2003).

Per consolidare il suo dominio, l'agroindustria transnazionale sta inondando il Messico di mais geneticamente modificato: forse quattro dei sei milioni di tonnellate che il Messico ha importato l'anno scorso nell'ambito del NAFTA (oggi, nel 2025, parliamo di 16.800 tonnellate di mais importato). Si può trovare mais geneticamente modificato in comunità remote di Oaxaca e Puebla, proprio dove il mais si è evoluto come coltura autoctona diversi millenni fa. Oggi, il seme di mais è a rischio nel luogo in cui è nato e si è sviluppato. Per gli indigeni messicani e palestinesi, la distruzione di queste due colture vitali, che li definiscono come popoli, è un modo per cancellarli, insieme ai loro nomi, dalla faccia della terra. Non c'è altro modo per definire questo male se non chiamandolo genocidio.

→ Tratto da Biodiversidad, sustento y culturas, N°126 - ottobre 2025. Qui l’originale in  spagnolo.

spagnolo.

* Traduzione Giorgio Tinelli per Ecor.Network