In Congo, il movimento armato M23 appoggiato dal Ruanda ha conquistato la città di Goma, capitale di una provincia ricca di minerali strategici essenziali per gli smartphone, che stanno alimentando questo conflitto mortale ed ecocida.

Ruanda ha conquistato la città di Goma, capitale di una provincia ricca di minerali strategici essenziali per gli smartphone, che stanno alimentando questo conflitto mortale ed ecocida.

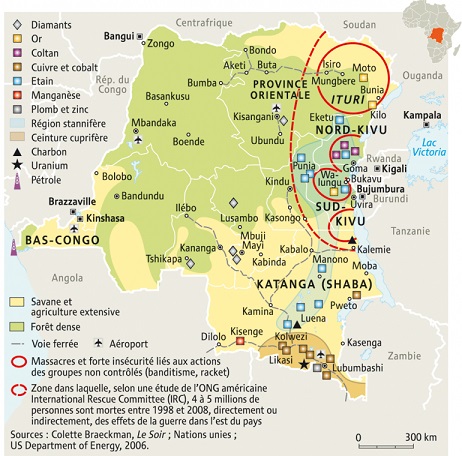

Si tratta di un punto di svolta nella guerra che da trent'anni devasta l'est della Repubblica Democratica del Congo (RDC). Domenica 26 gennaio, i combattenti del Movimento 23 marzo (M23), un gruppo armato antigovernativo, sostenuto da 3.000-4.000 soldati ruandesi, sono entrati a Goma, la capitale della provincia del Nord Kivu, dove vivono un milione di persone.

Al centro di questo conflitto ci sono i "minerali di sangue" – coltan, nichel, stagno e oro – essenziali per la produzione di apparecchiature elettroniche, e in particolare di smartphone. Reporterre fa il punto con Fabien Lebrun, ricercatore di sociologia e autore di Barbarie numérique. Une autre histoire du monde connecté (L'Échappée, ottobre 2024).

Reporterre — Qual è il legame tra il conflitto nell'est della RDC e i minerali utilizzati per fabbricare i nostri smartphone?

Fabien Lebrun — Al centro di questa guerra ci sono i minerali di sangue, chiamati anche minerali dei conflitti: coltan, nichel, stagno e oro. Il coltan viene trasformato in tantalio, indispensabile per la fabbricazione di condensatori per smartphone: senza questo metallo, altamente resistente al calore e alla corrosione, che permette la miniaturizzazione dei componenti, i telefoni si riscalderebbero così tanto da poter prendere fuoco. Tuttavia, due terzi delle riserve mondiali di coltan si trovano all'interno e nella parte orientale del Congo. La regione dei Grandi Laghi in Africa – che comprende Congo e Ruanda - rappresenta la metà della produzione mondiale.

Il Congo orientale è ricco anche di cassiterite, da cui deriva lo stagno indispensabile per la saldatura dei circuiti elettronici; e di volframio, o tungsteno, che si trova nei vibratori e negli altoparlanti dei telefoni cellulari; e l'oro, da cui l'industria digitale sottrae il 10% dell'estrazione mondiale per la produzione delle sue schede madri e circuiti stampati. Dalla prima guerra nel 1996, questi minerali hanno occupato un posto in quella che può essere definita un'economia di guerra, un'economia militarizzata che continua ancora oggi.

Dallo scorso aprile, i ribelli dell'M23 controllano l'area mineraria di Rubaya, che fornisce il 15% del coltan mondiale. Quale interesse strategico vi trovano?

Dallo scorso aprile, i ribelli dell'M23 controllano l'area mineraria di Rubaya, che fornisce il 15% del coltan mondiale. Quale interesse strategico vi trovano?

Controllando amministrativamente l'area, l'M23 può sviluppare un intero sistema di tassazione e finanziare in questo modo il conflitto. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, il gruppo esporta ora 120 tonnellate di coltan al mese e le tasse che impone sulla produzione gli forniscono un reddito di circa 800.000 dollari al mese. Da un punto di vista economico e finanziario, gli interessi sono significativi.

L'M23 è supportato dall'esercito ruandese. Da diversi anni il presidente della RDC Felix Tshisekedi accusa il Ruanda di bramare le sue risorse minerarie. Che ruolo hanno queste risorse nell'aggravare le tensioni geopolitiche nella regione?

Questi metalli sono, se non la causa principale, almeno un importante fattore determinante dell'instabilità della regione dei Grandi Laghi. Lo sfruttamento e la commercializzazione di questi minerali di sangue strutturano l'economia, l'industria e la politica della regione. Producono una rendita che arricchisce le élite e promuove la corruzione. Si parla molto del Ruanda, piattaforma girevole per questi minerali indispensabili per le apparecchiature elettroniche, ma in gioco ci sono anche l'Uganda e in misura minore il Burundi. Lo stesso Stato congolese è in parte responsabile della situazione: 2.000 chilometri separano Goma dalla capitale, Kinshasa, e le istituzioni statali sono assenti.

Quali sono le conseguenze umane ed ecologiche dell'industria mineraria per gli abitanti del Nord Kivu?

Dalla metà degli anni '90, inizio della rivoluzione digitale, il costo umano ed ecologico di questo conflitto intorno ai minerali di sangue è pazzesco. Anche prima delle nuove violenze delle ultime tre settimane, gli analisti parlavano di diversi milioni di morti, 7 milioni di sfollati in condizioni terribili e 4 milioni di rifugiati fuggiti dal Congo. Quasi 30 milioni di congolesi sono in condizioni di acuta malnutrizione. Al di là del conflitto, il bilancio ecologico è devastante. La terra fertile nel Nord Kivu, che avrebbe potuto giovare all'agricoltura locale, è stata saccheggiata dalle attività minerarie. L'aria è inquinata da odori tossici.

L'industria mineraria è anche in parte responsabile della distruzione della foresta del bacino del Congo, il secondo complesso forestale tropicale più grande del mondo, cruciale nella lotta contro il cambiamento climatico. Le specie in via di estinzione che vivono lì – gorilla di montagna, bonobo, rinoceronti – vengono massacrate dai gruppi armati che controllano le attività minerarie. Ma la prima vittima dell'estrattivismo è l'acqua, come spiega l'ingegnere di SystExt Aurore Stéphant. Questo si verifica in Congo, con centinaia di chilometri di corsi d'acqua contaminati da metalli pesanti – piombo, cadmio, ecc. Il fiume Congo è colpito, così come le falde acquifere. In alcuni luoghi non c'è più vita acquatica.

della distruzione della foresta del bacino del Congo, il secondo complesso forestale tropicale più grande del mondo, cruciale nella lotta contro il cambiamento climatico. Le specie in via di estinzione che vivono lì – gorilla di montagna, bonobo, rinoceronti – vengono massacrate dai gruppi armati che controllano le attività minerarie. Ma la prima vittima dell'estrattivismo è l'acqua, come spiega l'ingegnere di SystExt Aurore Stéphant. Questo si verifica in Congo, con centinaia di chilometri di corsi d'acqua contaminati da metalli pesanti – piombo, cadmio, ecc. Il fiume Congo è colpito, così come le falde acquifere. In alcuni luoghi non c'è più vita acquatica.

L'appetito degli stati occidentali e delle multinazionali tecnologiche per queste risorse non è estraneo a questo disastro…

Da decenni si punta il dito sulla responsabilità dell'industria digitale nella destabilizzazione della RDC. A metà dicembre, il presidente della RDC ha presentato una denuncia contro Apple per occultamento di crimini di guerra, riciclaggio di denaro sporco e inganno dei consumatori. Già nel 2019 l'organizzazione internazionale Right Advocates aveva lanciato una class action contro Apple, Microsoft, Tesla, Google e Dell, accusate di trarre profitto dal lavoro minorile nelle miniere di cobalto congolesi. Purtroppo, la denuncia non ha avuto successo.

Nel 2016, Amnesty International e Afrewatch hanno accusato i principali marchi di elettronica come Apple, Samsung e Sony di acquistare cobalto da commercianti che si riforniscono dalle miniere dove lavorano bambini.

Nel 2000, l'impennata dei prezzi del coltan, alimentata dalla produzione di massa della Playstation 2 della Sony, ha portato a una corsa alle attività minerarie nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, con conseguenze molto dannose per le comunità.

Tuttavia, gli Stati spesso sostengono queste multinazionali. A febbraio, Bruxelles e Kigali hanno firmato un accordo per una fornitura "sostenibile" di minerali critici all'Unione Europea. Mentre sappiamo benissimo che il 90% dei minerali di sangue che escono dal Ruanda proviene dal Congo!

Possiamo parlare di neocolonialismo?

Possiamo parlare di neocolonialismo?

L'estrattivismo è la pratica storica coloniale per eccellenza. Già nel XVI secolo, i conquistadores saccheggiarono l'oro e l'argento degli amerindi, che sterminarono. Questo episodio è stato un punto di svolta per l'arricchimento degli Stati occidentali e la nascita del capitalismo e della globalizzazione. Le attività minerarie, inquinanti, generatrici di conflitti sociali, di consumo della terra e dell'acqua, erano uscite dai nostri immaginari. Ma negli ultimi trent'anni abbiamo assistito a una rinascita dell'estrattivismo per alimentare la rivoluzione digitale. È ovvio che l'accordo che consente all'Unione Europea di saccheggiare la RDC attraverso il Ruanda è tipicamente neocoloniale. Così come la morsa della Cina sul cobalto e sul rame congolesi. Potremmo parlare di tecnocolonialismo.

Cosa si dovrebbe fare per aiutare la regione del Nord Kivu a placarsi?

Non saremo in grado di ridurre la pressione mineraria nella regione dei Grandi Laghi senza una decrescita dei minerali e dei metalli. Per mostrare solidarietà con il Sud del mondo, dovremo comprare meno e privilegiare elettrodomestici più durevoli e meglio riparabili. Ridurre la nostra domanda di metalli rari significherà anche avere strumenti più lenti e meno efficienti. È tutta la nostra vita quotidiana digitale e la digitalizzazione a marce forzate che devono essere riviste.

→ Tratto da Reporterre. Le média de l'écologie. Qui l’originale in  francese.

francese.

* Traduzione di Ecor.Network.

Mappa: Fonte: Colette Braeckman, 2006.

Fotografie:

- M23 soldier Bunagana Hill, by Al Jazeera English (Wikimedia Commons). Licenza: CC BY-SA 2.0

- Aerial view of the Congo River near Kisangani, by MONUSCO/Myriam Asmani(Wikimedia Commons).Licenza: CC BY-SA 2.0.

- SRSG visits coltan mine in Rubaya (13406579753), by MONUSCO (Wikimedia Commons).Licenza: CC BY-SA 2.0.