Land, Water, Air and Freedom

The Making of World Movements for Environmental Justice

Joan Martínez-Alier

Elgaronline, 2023 - 798 pp.

Download:

Prefazione dell’autore (parte quarta)

LA CRESCITA ECONOMICA COME OBIETTIVO SBAGLIATO DI “SVILUPPO SOSTENIBILE" DELL’ONU

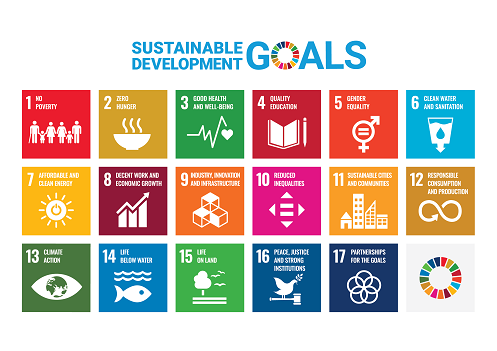

La decrescita è l'opposto del termine "sviluppo sostenibile" introdotto dall'ONU nel 1987 come uno dei primi di una litania di termini di greenwashing per affrontare le sfide ambientali. Le Nazioni Unite non solo hanno messo da parte l'ambientalismo dei poveri, ma hanno anche respinto le critiche contro la crescita economica che erano state avanzate a partire dagli anni '60 e '70. Lo sviluppo sostenibile è stata la risposta della socialdemocrazia keynesiana contro le critiche ambientali alla crescita economica. La relazione Brundtland del 1987 predicava lo "sviluppo sostenibile" ed era esplicitamente a favore di un'ulteriore crescita economica.  L'ONU non ha cambiato le sue opinioni. Dal 2015 l'ONU ha promosso in pompa magna i cosiddetti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), una raccolta di obiettivi auspicabili per porre fine alla povertà e salvaguardare l'ambiente, in particolare per quanto riguarda il cambiamento climatico. Si può essere d'accordo con molti di questi obiettivi. Tuttavia, l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 8 contraddice molti degli altri meritevoli obiettivi. Chiede "crescita economica". Ma non si sono resi conto che l'Obbiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 8 richiede la crescita economica su un pianeta finito? (Hickel 2019; Mentone et al. 2020).

L'ONU non ha cambiato le sue opinioni. Dal 2015 l'ONU ha promosso in pompa magna i cosiddetti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), una raccolta di obiettivi auspicabili per porre fine alla povertà e salvaguardare l'ambiente, in particolare per quanto riguarda il cambiamento climatico. Si può essere d'accordo con molti di questi obiettivi. Tuttavia, l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 8 contraddice molti degli altri meritevoli obiettivi. Chiede "crescita economica". Ma non si sono resi conto che l'Obbiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 8 richiede la crescita economica su un pianeta finito? (Hickel 2019; Mentone et al. 2020).

Una tendenza a favore della sostenibilità ambientale è che la popolazione umana dovrebbe raggiungere il suo picco entro il 2060 a 9,5 miliardi. Era di 1,5 miliardi nel 1900. Ma altre tendenze sociali ed economiche sono ancora negative per la sostenibilità ambientale. Nelle parole dell'ONU, l'obiettivo è quello di "sostenere la crescita economica pro capite in conformità con le circostanze nazionali e, in particolare, almeno il 7% di crescita del prodotto interno lordo all'anno nei paesi meno sviluppati". Questo dovrebbe essere possibile, senza collasso ambientale, "migliorando progressivamente, fino al 2030, l'efficienza globale delle risorse nel consumo e nella produzione e cercando di dissociare la crescita economica dal degrado ambientale". Non una parola sulla carneficina in corso alle frontiere dell'estrazione delle materie prime. L'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 8 è in contraddizione in particolare con l'obiettivo n. 13 sull'azione per il clima. Un obiettivo migliore sarebbe stato quello di fermare la crescita economica nei paesi ricchi, e contemporaneamente sostenere la giustizia sociale e ambientale affrontando il debito ecologico da Nord a Sud, e anche sostenere i numerosi movimenti ambientalisti.

IL GLOBAL ATLAS OF ENVIRONMENTAL JUSTICE (EJATLAS) COME ARCHIVIO PER I MOVIMENTI SOCIO-ECOLOGICI CONTEMPORANEI

Sousa Santos dice metaforicamente che quando cerchiamo di parlare a nome dei subalterni, siamo al massimo "ventriloqui", ricercatori-attivisti privilegiati che fanno eco alle voci delle comunità emarginate e razzializzate. Preferisco vedermi come uno storico sociale con un altoparlante che cerca di argomentare a favore dei movimenti mondiali per la giustizia ambientale. Questo libro si basa sulle schede tecniche raccolte nel Global Atlas of Environmental Justice (EJAtlas), ed è un contributo al campo dell'ecologia politica comparata scritto nello stile della storia sociale contemporanea. Combina un approccio comparativo e statistico ai conflitti socio-ecologici con un orientamento cosmopolita nella storia socio-ambientale contemporanea.

I conflitti sono classificati nell'EJAtlas in dieci categorie principali e molto numerose sottocategorie. Le principali categorie sono: energia nucleare, minerali e materiali da costruzione, gestione dei rifiuti, biomassa e conflitti territoriali, combustibili fossili e giustizia climatica, gestione delle acque, infrastrutture e ambiente edificato, turismo ricreativo, conflitti per la conservazione della biodiversità, conflitti industriali e di pubblica utilità. La frequenza dei gruppi di partecipanti ai conflitti (Figura 1.5) cambia leggermente a seconda del tipo di conflitti o del tipo di partecipanti che consideriamo. Potremmo selezionare, ad esempio, le organizzazioni internazionali per la giustizia ambientale (EJO) e vedere il tipo di conflitti e le aree geografiche in cui sono presenti maggiormente nell’EJAtlas.

Abbiamo anche scoperto che, a seconda degli impatti selezionati, tali frequenze cambiano in una certa misura. Così, selezionando i conflitti con impatti visibili sulla salute, Navas ed altri (2022) hanno rivelato un ambientalismo "operaio", sindacalista, in qualche modo "nascosto" nel voluminosissimo EJAtlas. Allo stesso modo, possiamo ipotizzare che dalla selezione di impatti come "perdita di paesaggio/degrado estetico/perdita del senso del luogo" o come "perdita di cultura tradizionale" si otterrebbe un cambiamento nella frequenza di mobilitazione dei gruppi (Hanaček 2023, di prossima pubblicazione). Un'altra ipotesi è che scegliendo solo i conflitti urbani si otterrebbe una classificazione di frequenza di tali attori sociali diversa da quella dell’Atlante nel suo complesso.

Abbiamo anche scoperto che, a seconda degli impatti selezionati, tali frequenze cambiano in una certa misura. Così, selezionando i conflitti con impatti visibili sulla salute, Navas ed altri (2022) hanno rivelato un ambientalismo "operaio", sindacalista, in qualche modo "nascosto" nel voluminosissimo EJAtlas. Allo stesso modo, possiamo ipotizzare che dalla selezione di impatti come "perdita di paesaggio/degrado estetico/perdita del senso del luogo" o come "perdita di cultura tradizionale" si otterrebbe un cambiamento nella frequenza di mobilitazione dei gruppi (Hanaček 2023, di prossima pubblicazione). Un'altra ipotesi è che scegliendo solo i conflitti urbani si otterrebbe una classificazione di frequenza di tali attori sociali diversa da quella dell’Atlante nel suo complesso.

Se l'EJAtlas è un grande campione di un numero sconosciuto e molto elevato di Conflitti di Distribuzione Ecologica (EDC), questo libro è un campione del campione con solo 500 casi provenienti da tutto il mondo, raggruppati per paese, regione o tema. Come amanuensi di retroguardia arriviamo dopo le battaglie, celebrando i trionfi o contando i morti e i feriti, dando un senso ai conflitti socio-ecologici raccolti e classificati nel Global Atlas of Environmental Justice. Gli storici sociali vanno negli archivi e nelle biblioteche alla ricerca di informazioni su ciò che vogliono studiare. Ad esempio, le ribellioni contadine o le jacqueries in Francia, Cina o India, "nei distretti di Allahabad e Ghazipur durante la ribellione dei Sepoy del 1857-8" (Guha 1989), la rivoluzione in Messico nel 1910 con Zapata che lanciò lo slogan "Terra e libertà", la storia recente del movimento femminista in un paese o nell'altro (Delap 2020) o la storia dei movimenti anticoloniali prima o dopo il 1945. L'EJAtlas è un archivio di "storia sociale" per i conflitti ambientali in tutto il mondo. Non entriamo in archivi di carta polverosi perché abbiamo costruito il nostro archivio sul web. Guardare all’EJAtlas come storici sociali porta anche un po' di tranquillità perché dal 2012 carichiamo casi di conflitto ambientale al ritmo di uno al giorno, e siamo molto consapevoli che ci devono essere cinque o sei nuovi conflitti notevoli in tutto il mondo che iniziano ogni giorno. Siamo sempre in ritardo e incompleti. Non importa, gli storici sociali hanno scritto libri memorabili su altri movimenti sociali usando archivi frammentari e polverosi. Così, come storico sociale, mi avventuro in questo archivio che conosco bene, anche se sono a malapena consapevole dei suoi numerosi angoli.

L'EJAtlas è il prodotto di una ricerca collaborativa sui conflitti ecologici in una prospettiva globale. L'espansione del capitalismo industriale globale (compresa la Cina) si diffonde in diverse aree geografiche dell'ingiustizia lungo le catene delle merci. Eppure, allo stesso tempo, attraverso i movimenti per la giustizia ambientale, le ecologie politiche locali stanno diventando sempre più transnazionali e interconnesse. L'EJAtlas, come strumento per la ricerca accademica, l'attivismo e l'advocacy, va oltre l'ecologia politica basata su uno o pochi casi di studio. Consente una più ampia ricerca basata sull'evidenza, comparativa sistematica, sulla politica, le relazioni di potere e i processi socio-metabolici che circondano le lotte per la giustizia ambientale a livello locale e globale.  Nel libro spiego anche le forme di mobilitazione o "repertori di contesa" che troviamo nell'EJAtlas (Figura 1.6) nei conflitti oggetto di studio. I movimenti per la giustizia ambientale utilizzano contemporaneamente metodi "morbidi" come la scrittura di lettere, petizioni alle autorità, la contestazione della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), il contenzioso nei tribunali locali, ecc., e metodi più radicali come manifestazioni di strada, blocchi e occupazioni di terre, scioperi, ecc.

Nel libro spiego anche le forme di mobilitazione o "repertori di contesa" che troviamo nell'EJAtlas (Figura 1.6) nei conflitti oggetto di studio. I movimenti per la giustizia ambientale utilizzano contemporaneamente metodi "morbidi" come la scrittura di lettere, petizioni alle autorità, la contestazione della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), il contenzioso nei tribunali locali, ecc., e metodi più radicali come manifestazioni di strada, blocchi e occupazioni di terre, scioperi, ecc.

Potremmo fare ricerche su grandi paesi o subcontinenti su quali metodologie predominano, in quali tipi di conflitti e con quali partecipanti.

L'EJAtlas ha seguito le orme delle mappe degli attivisti compilate da OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina) e Fiocruz (Mapa de Saúde e Justiça Ambiental no Brasil) (Porto 2013). A loro si ispirano, così come a Ricardo Carrere (World Rainforest Movement), ASUD in Italia, Acción Ecológica e Oilwatch in Ecuador, ERA in Nigeria con Nnimmo Bassey e Godwin Ojo. L'incidente nucleare di Fukushima del marzo 2011 ha coinciso con l'inizio di EJOLT (Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade) 2011-15, un progetto che riunisce organizzazioni accademiche e attivisti. Poi è arrivata la sovvenzione dell’European Research Council all’ EnvJustice /EjAtlas. Il suo inizio ha coinciso con l'assassinio di Berta Cáceres in Honduras in un conflitto contro una diga.

Abbiamo costruito insieme l'EJAtlas per oltre dieci anni con Leah Temper (che l'ha iniziato), Daniela Del Bene (che l'ha coordinato), Arnim Scheidel, Begum Özkaynak, Beatriz Rodriguez Labajos, Irmak Ertör, Grettel Navas, J.F. Gerber, Matsui Kenichi, Paul Mohai, Julia Snorek, Louisa Mathies, Ksenija Hanaček, Dalena Tran, Sara Latorre, Mario A. Pérez Rincón, Raquel Neyra, Emiliano Teran, Sara Mingorria, Max Stoisser, Federico Demaria, Juan Liu, Swapan Kumar Patra, Beatriz Saes, Eleonor Fanari, Arpita Bisht, Brototi Roy, Camila Rolando Mazzuca, Lena Weber, Jen Goby, Bowen Gu, Marcel Llavero, Teresa Sanz, Mariana Walter, Lucrecia Wagner, Talia Waldron, Yannick Deniau, Federico Guzman, Sofia Avila, Jovanka Spiric, Linda Dubec, Alice Owen, Daria Rivin e altri stagisti e studenti dell'ICTA-UAB, e attivisti e accademici locali in tutto il mondo. Alcuni dei loro nomi appaiono nelle note finali di questo libro.

Ci siamo affidati al creatore della piattaforma, Yakup Cetinkaya, senza il quale EJAtlas non esisterebbe. Finora l'EJAtlas è stato finanziato da quattro progetti di ricerca: EJOLT (2011-15), Acknowl-EJpag. 24(2016-19), EnvJustice (2016-21) e un premio Balzan (2021-23), e continueremo ad aggiornare e aggiungere casi. L'EJAtlas è ad accesso libero ma non è certo un database anonimo. I riferimenti alle voci dell'EJAtlas in questo libro hanno i nomi dei principali autori individuali o collettivi delle schede tecniche, e fornisco anche altre fonti.

Dall'inizio degli anni '90, il concetto di "ambientalismo dei poveri" ha sottolineato le diverse istanze rurali e urbane specifiche dei conflitti di distribuzione ecologica. Questi Conflitti di Distribuzione Ecologica sono diventati molteplici prove di un'incipiente "giustizia ambientale globale" (Newell e Sikor 2014).

.jpg ) Nel 2016 lo abbiamo espresso come segue:

Nel 2016 lo abbiamo espresso come segue:

“C'è un movimento globale per la giustizia ambientale, anche se quasi tutti i conflitti nell'EJAtlas sono locali e prendono di mira specifiche rimostranze locali. Il movimento è globale perché tali eventi locali appartengono a classi di conflitti che appaiono regolarmente in altre parti del mondo (ad esempio nelle miniere di rame a cielo aperto, nelle piantagioni di palma da olio), o perché sollevano la questione del conflitto a livello globale attraverso le connessioni e le reti dei movimenti e, così facendo, creano e operano su scala globale... Affermiamo che esiste un movimento globale per la giustizia ambientale che condivide alcuni obiettivi, strutture e forme di mobilitazione comuni, anche se ovviamente non c'è un'unica organizzazione unitaria al comando, nessun politburo o comitato centrale. Questo è anche il caso, ad esempio, del movimento femminista globale” (Martinez-Alier et al. 2016, 747).

Questo "movimento globale per la giustizia ambientale" è stato nominato e riconosciuto come un nuovo movimento sociale storicamente specifico. A livello metodologico, come dimostrarne l'esistenza? Nell'EJAtlas (come in questo libro) elenchiamo e analizziamo esempi su esempi di mobilitazioni ad-hoc, intese in termini di fonti metaboliche ricorrenti di conflitti e vertenze, nonché di alcuni vocabolari, rivendicazioni, obiettivi e risultati comuni delle proteste. Ci concentriamo sugli eventi, piuttosto che sulle organizzazioni. Ma come dimostrare che non si tratta solo di "particolarismi militanti"? Qual è il loro significato storico, la loro capacità di cambiare il metabolismo sociale?

Così (come scrive Zehra Yasin 2022),

“La comprensione della globalizzazione si basa su due dinamiche principali: una è l'impatto delle connessioni sociali e delle reti dei movimenti a livello organizzativo. L'altra è la ricorrenza o la comparabilità delle fonti sociali concrete e della natura dei conflitti ambientali e, quindi, degli obiettivi e delle rivendicazioni comuni che emergono in ogni "caso" locale. A livello empirico, questi sono cruciali per la formazione di un'ondata globale di movimento ambientalista. Tuttavia, a livello concettuale-metodologico, non specificano come i diversi movimenti di luoghi specifici siano globalmente uniti/correlati”.

È giunto il momento per me di iniziare a estrarre casi di conflitto dall'archivio per scrivere questo libro, come altri membri del team hanno già fatto per le loro tesi di dottorato e/o articoli accademici. Questo è uno dei primi libri basati sull'EJAtlas, ma non l'ultimo. C'è già un libro sui conflitti ambientali in Perù di Raquel Neyra. Un altro libro sul Messico (di Aida Luz López et al.) è in preparazione avanzata sulle orme di Darcy Tetreault (2022) che scrive:

“I conflitti socio-ambientali in genere contrappongono gruppi popolari delle comunità rurali (donne, piccoli agricoltori, indigeni e lavoratori) che lottano per difendere i loro territori, l'acqua, i mezzi di sussistenza tradizionali, la cultura e il benessere collettivo, contro le agenzie governative e le imprese private che promuovono attività estrattive in nome dello sviluppo. I primi trovano spesso alleati nella società civile, tra cui organizzazioni non governative, gruppi universitari, collettivi, gruppi religiosi, artisti e attivisti. Naturalmente, lo Stato non è monolitico e alcune agenzie statali possono sostenere – o almeno pronunciarsi a favore – delle persone colpite e organizzate nella resistenza ai progetti distruttivi per l'ambiente”. Inoltre, alcuni dei movimenti non sono rurali ma urbani e periurbani (Ruiz Rincón et al. 2019).

Il presente libro è organizzato in capitoli nazionali/regionali e capitoli tematici che trattano diversi argomenti. A mio avviso, il merito principale di questo libro risiede non tanto nei capitoli geografici, ma nei capitoli tematici "trasversali" che mostrano il potere dell'ecologia politica comparata nel riunire conflitti socio-ecologici simili in diversi continenti e paesi che cercano di sfuggire al "nazionalismo metodologico". Il capitolo 23 tratta esplicitamente dei "conflitti transfrontalieri" tra Spagna e Portogallo. Dopo averlo scritto, mi sono reso conto che il libro e l'EJAtlas sono pieni di conflitti transfrontalieri e movimenti comuni attraverso i confini, e che questo è un metodo potente per stabilire l'esistenza di un movimento mondiale per la giustizia ambientale. Così, come vedremo, i conflitti sulle dighe o sull'estrazione mineraria nell'Arunachal Pradesh in India si collegano con i conflitti in Tibet (monaci buddisti), che poi si collegano con i conflitti nello Yunnan, nel Qinghai, nella Mongolia Interna ed Esterna e persino in Siberia. Un conflitto del rame in Arizona è collegato ai conflitti del rame a Sonora, in Messico.

Il presente libro è organizzato in capitoli nazionali/regionali e capitoli tematici che trattano diversi argomenti. A mio avviso, il merito principale di questo libro risiede non tanto nei capitoli geografici, ma nei capitoli tematici "trasversali" che mostrano il potere dell'ecologia politica comparata nel riunire conflitti socio-ecologici simili in diversi continenti e paesi che cercano di sfuggire al "nazionalismo metodologico". Il capitolo 23 tratta esplicitamente dei "conflitti transfrontalieri" tra Spagna e Portogallo. Dopo averlo scritto, mi sono reso conto che il libro e l'EJAtlas sono pieni di conflitti transfrontalieri e movimenti comuni attraverso i confini, e che questo è un metodo potente per stabilire l'esistenza di un movimento mondiale per la giustizia ambientale. Così, come vedremo, i conflitti sulle dighe o sull'estrazione mineraria nell'Arunachal Pradesh in India si collegano con i conflitti in Tibet (monaci buddisti), che poi si collegano con i conflitti nello Yunnan, nel Qinghai, nella Mongolia Interna ed Esterna e persino in Siberia. Un conflitto del rame in Arizona è collegato ai conflitti del rame a Sonora, in Messico.

L'impresa Grupo Mexico di Sonora si collega con il rame nel sud del Perù, e poi con altre miniere di rame al confine con il Cile nella cintura di rame delle Ande. Anche tra Kerala (India) e Pakistan, attraverso i movimenti dei pescatori, c'è un'azione comune. E così in tutto il mondo, con conflitti ambientali simili al di là dei confini politici, che coinvolgono materie prime, partecipanti o imprese simili. Non c'è bisogno di cercare un comitato centrale del movimento per la giustizia ambientale mentre viaggiamo attraverso i confini politici da un territorio all'altro, lungo bacini idrografici transnazionali o attraverso simili aree di piantagioni. Non solo le ingiustizie sono transfrontaliere, ma a volte anche le resistenze. Un rosario di organizzazioni per la giustizia ambientale è stato costruito attraverso i confini di tutto il mondo.

Questo libro attinge dalla Teoria dei Movimenti Sociali (Diani 2022) ma non si concentra sulla forma e l'organizzazione dei movimenti per la giustizia ambientale, come amano fare i politologi, ma sul loro significato storico. Resistono ai danni causati dall'aumento del metabolismo sociale. Le loro denunce, le loro rivendicazioni, le loro azioni e le loro proposte per la giustizia ambientale puntano a una economia differente.

(4. Fine)

* Traduzione di Ecor.Network

Indice del libro:

Copyright

Contents

Contributing authors

Acknowledgements

Preface

Acronyms

1: Introduction: comparative political ecology – the EJAtlas, geographical and thematic perspectives

2: Japan: toxic archipelago

3: The Philippines: extractivism and violence

4: Women environmental defenders killed around the world

5: Taiwan's environmental movement

6: China: political ecology with Chinese characteristics – limits to eco-compensation

7: The Arctic, a growing commodity extraction frontier

8: India: Odisha, one of the states which are victims of “extractivism”

9: India: Kerala and Tamil Nadu

10: The world anti-nuclear movement since the 1970s

11: Biodiversity conservation: “militarized conservation” vs “convivial conservation”

12: East Africa: Kenya and Tanzania, wildlife and human livelihoods

13: South East Africa: Madagascar and Mozambique; transnationals and BINGOs

14: Nigeria and the Gulf of Guinea: “we thought it was oil but it was blood”

15: Sand mining for metallic minerals: a new commodity frontier

16: Blockadia and climate justice: LFFU movements

17: The Andean countries and Southern Cone

18: Mesoamerica and the Caribbean: from Zacatecas to Neo Zapatismo

19: Brazil and the Guianas: iron ores, tailings dams and land conflicts

20: Working-class environmentalism

21: Agrarian justice and human ecology

22: Religious groups as environmental activists

23: The Iberian Peninsula: transboundary conflicts

24: The United States: the cradle of environmental justice against environmental racism

25: Indigenous revival and resistance around the world

26: Preciosities vs bulk commodities in ecologically unequal trade

27: Corporate social irresponsibility and systematic lack of environmental liability

28: Environmental activism, uncertain risks and post-normal science

29: Population and resources: feminism and neo-Malthusianism with Eduard Masjuan

30: Conclusion: is there a global environmental justice movement?

References