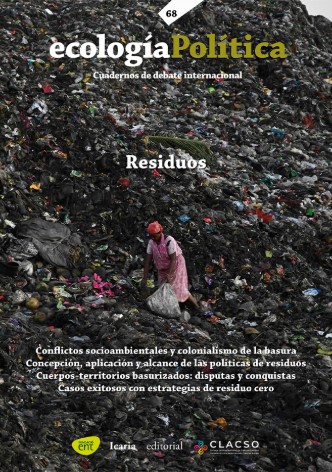

Ecologia Politica. Residuos.

Ecologia Politica. Cuadernos de debate internacional, n°68

Fundació ENT - Icaria Editorial - CLACSO, dicembre 2024.

Link alla rivista.

Un numero di Ecología Política che tratta il problema dei rifiuti come sintomo e conseguenza di un modello economico insostenibile basato sul consumo e sulla crescita illimitata. Attraverso casi emblematici, come la plastica negli oceani o le discariche sature di vestiti usa e getta, si analizza come questi rifiuti non solo inquinino, ma riflettano anche profonde disuguaglianze sociali ed economiche. Dal punto di vista dell'ambientalismo dei poveri e delle lotte dei movimenti per il riciclo, i testi raccolti sfidano le soluzioni tecnocratiche che perpetuano l'ingiustizia ambientale e presentano alternative trasformative. Modelli di gestione basati sulla giustizia sociale ed ecologica, iniziative che promuovono la decrescita e il riconoscimento dei riciclatori come stakeholder chiave stanno ispirando una transizione verso sistemi più giusti e sostenibili. Arricchito da interviste e consigli letterari, è un invito urgente a ripensare il nostro rapporto con i rifiuti e con il pianeta.

EDITORIALE

- Fernanda Solàz Torres (Università Anginalist Simàn Bolivar)

- Mariel Vilella Casaus (Alleanza globale per alternative inceneritrici, GAIA)

- Josep Llus Espluga (Universitat Aut?noma de Barcelona)

- Ignasi Puig Ventosa (Fundaci ENT)

Questo numero di Political Ecology si concentra su uno dei problemi più urgenti del nostro tempo: i rifiuti. In un sistema economico che dà priorità alla crescita illimitata e al consumo eccessivo, gli sprechi vengono trattati come esternalità, semplici output invisibili di un modello che si concentra esclusivamente sulla massimizzazione degli input. Dietro questo mantra di produzione e consumo illimitati si nasconde una realtà ineluttabile: ogni materiale che entra nel sistema finisce, prima o poi, per trasformarsi in rifiuto.

Questi rifiuti, dalle emissioni di gas serra ai rifiuti solidi urbani, non sono solo sottoprodotti inevitabili del metabolismo socio-economico; Sono la prova tangibile di un sistema che frattura i cicli naturali e sovraccarica i limiti del pianeta.

In questo numero ci concentreremo principalmente sui rifiuti solidi, con particolare attenzione a quelli generati da attività industriali, minerarie e urbane. Dall'invasione della plastica negli oceani alle montagne di vestiti di scarsa qualità che riempiono le discariche, ogni caso analizzato riflette non solo una crisi ambientale, ma anche conflitti sociali ed economici profondamente radicati.

In questo senso, con questo lavoro vogliamo contribuire a rendere visibili queste realtà nascoste e a denunciarle. I rifiuti non solo inquinano: sono un riflesso delle disuguaglianze strutturali. Le comunità che abitano territori sacrificati e trasformati in discariche per il sistema, i riciclatori il cui lavoro precario sostiene una parte fondamentale della gestione dei rifiuti e gli enti che sopportano le conseguenze tossiche di uno smaltimento inadeguato dei rifiuti sono esempi dei difetti di questo modello.

Ispirati da movimenti come l'ambientalismo e dalle lotte dei movimenti per il riciclo, i testi qui raccolti esaminano il modo in cui le soluzioni tecnocratiche perpetuano l'ingiustizia ambientale e la mercificazione della natura.

Offriamo inoltre spazio ad alternative trasformative, dai modelli di gestione basati sui principi di giustizia sociale ed ecologica alle iniziative che promuovono la decrescita e la ridistribuzione radicale. Queste proposte, nella loro diversità, coincidono nella necessità di procedere verso sistemi più giusti, che riconoscano i limiti del pianeta e rivalutino il contributo di chi lavora con i rifiuti come attori chiave nel ripristino dei cicli metabolici.

Volevamo anche dedicare spazio a prospettive teoriche alternative e a gruppi che lavorano su soluzioni, oltre a includere interviste e consigli di lettura sull'argomento.

Nella sezione "Opinión" presentiamo l'articolo "Le spirali tossiche dell'inquinamento da plastica" di Larisa de Orbe, che passa in rassegna alcuni dei discorsi più autorevoli sull'inquinamento da plastica e sulla sua relazione con le politiche pubbliche e la legislazione, con particolare attenzione al caso del Messico. Da parte sua, l'articolo "Mining tailings and displacement of subjectivities. "Sterili minerari e spostamento delle soggettività. Analisi dell'ecologia politica femminista" di Valeska Morales Urbina esplora gli effetti degli scarichi minerari nel Cile settentrionale, concentrandosi sugli impatti e sui conflitti che li circondano.

Nella sezione "Profundidad" abbiamo tre contributi. In primo luogo, sulla base di diversi casi empirici, Astrid Ulloa (Università Nazionale della Colombia) mostra come la crescente produzione di rifiuti provenienti dai parchi eolici possa essere interpretata come il risultato di processi estrattivi ecologici che generano violenza spaziotemporale e trasformazioni territoriali e ambientali a lungo termine, raramente considerate nelle proposte di transizione energetica.

Nella sezione "Profundidad" abbiamo tre contributi. In primo luogo, sulla base di diversi casi empirici, Astrid Ulloa (Università Nazionale della Colombia) mostra come la crescente produzione di rifiuti provenienti dai parchi eolici possa essere interpretata come il risultato di processi estrattivi ecologici che generano violenza spaziotemporale e trasformazioni territoriali e ambientali a lungo termine, raramente considerate nelle proposte di transizione energetica.

In secondo luogo, Fernando Cabrera e Yamila del Palacio, del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), affrontano il problema dell'estrazione di gas e petrolio mediante fratturazione idraulica, una tecnica che genera enormi quantità di rifiuti tossici. E presentano la situazione in Argentina, concentrandosi sulle "discariche petrolifere" derivanti dallo sfruttamento di Vaca Muerta.

In terzo luogo, María Fernanda Herrera Leal, Daniel Prieto e Luisa Fernanda Tovar analizzano l'esperienza colombiana nella gestione dei rifiuti solidi con inclusione sociale della popolazione dedita al riciclaggio, nonché le opportunità e i limiti dei recenti cambiamenti normativi nel quadro della proposta di istituzionalizzazione della politica sui rifiuti nel Paese.

La sezione "Breves" è invece ricca di contributi interessanti. Julián Porras, Daniele Vico e Federico Demaria parlano del contributo dei riciclatori informali al metabolismo della città di Barcellona. Questo articolo ne quantifica il numero, presenta stime quantitative dei flussi che gestiscono e, in particolare, affronta l'interazione tra famiglie e riciclatori, nonché le relazioni sociali che si intrecciano attorno alla gestione dei rifiuti.

Clara Mallart (EINA-UAB) introduce poi le politiche promosse dalla Commissione europea sui rifiuti tessili e si interroga sui loro effetti, in particolare su come potrebbero influenzare una transizione giusta. Successivamente, Francisco Astudillo Pizarro (Conicet/Università di Buenos Aires) e la ricercatrice Karen Castillo Hidalgo, da una prospettiva di giustizia territoriale, analizzano i meccanismi istituzionali che hanno creato una zona di sacrificio attorno alla discarica di Morrompulli (comune di Valdivia, regione di Los Ríos, Cile) e i movimenti sociali che lottano contro l'inquinamento dell'area, in un momento in cui le amministrazioni pubbliche hanno imposto una "modernizzazione" della suddetta discarica.

Allo stesso modo, Lucía Giménez e Mateo Noya raccontano i risultati ottenuti attraverso l'uso di strategie di governo aperto nella gestione dei rifiuti solidi urbani nel comune di Hurlingham (Buenos Aires, Argentina), mentre Pamela Poo Cifuentes e Bea O'Brien scrivono dell'apertura e dell'importazione incontrollata di indumenti nuovi e usati in Cile. Questo articolo si concentra sulla famosissima discarica di vestiti nel deserto di Atacama.

Questo articolo, di Juan Alves, Saúl Cerrada, Camila Sosa, Gabriela Mengod e Jorge Peloche, presenta l'esperienza maturata dal Programma Integrale Metropolitano nella città di Montevideo (Uruguay) in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani, nell'ambito di un progetto multidisciplinare al quale hanno partecipato studenti e docenti dell'Università della Repubblica. L'analisi rivela una serie di asimmetrie di potere in un'area metropolitana in continua espansione, che favorisce l'esclusione degli attori più vulnerabili coinvolti nella gestione formale e informale dei rifiuti. Successivamente, Nicolás García Bobadilla e Brandon Zambrano Gómez affrontano i conflitti e i problemi ambientali nell'area metropolitana di Bogotá-Funza, con particolare attenzione al problema dei rifiuti solidi urbani.

Infine, la sezione ospita un contributo di Federico Demaria e Giacomo D'Alisa dal titolo "Accumulazione attraverso inquinamento ed espropriazione: teorie dei conflitti ambientali nella gestione dei rifiuti". Questo articolo rivisita il modo in cui le politiche industriali guidate dal capitale alimentano ingiustizie ambientali attraverso i concetti di accumulazione primitiva, accumulazione per espropriazione e accumulazione per inquinamento. E sostiene che la gestione dei rifiuti è un settore cruciale in cui il capitale accumula ricchezza, scaricando al contempo i costi sulle comunità vulnerabili. Include casi di studio da Napoli (Italia) e Delhi (India).

Nella sezione "Reti di resistenza", Alicia Franco e Camila Rodríguez, di Cuica Cósmica, spiegano la creazione di una Rete di Scuole Rifiuti Zero nel Chocó andino, un territorio ecuadoriano di grande valore ambientale, ma dove, come in tanti altri luoghi, la gestione dei rifiuti continua a rappresentare una sfida. Insieme alla Fondazione Imaymana e Alianza Basura Cero Ecuador, hanno investito energie affinché diverse scuole adottassero programmi e strumenti per il trattamento dei rifiuti organici, creando spazi attorno ai quali si sviluppa un apprendimento comunitario di grande impatto. Sempre in Ecuador, Héctor Jesús Pérez Xamora presenta l'interessante esperienza dei "tribunali etici", promossi da Alianza Basura Cero Ecuador, come alternativa a una giustizia ufficiale che arriva sempre in ritardo e istituiti come spazi e momenti per costruire un apprendimento collettivo sulle alternative ecologiche e popolari alle sfide della gestione dei rifiuti.

Nella sezione "Referentes ambientales", Daniel Prieto Sánchez e Marisol Valencia-Orrego esaminano il pensiero di István Mészáros sulla questione sociometabolica, con l'obiettivo di contribuire a studi critici sui conflitti socio-ambientali da una prospettiva di ecologia politica, in relazione alla gestione capitalista dei rifiuti. In questa sezione è presente anche un'intervista realizzata da Santiago Gorostiza al professor Marco Armiero (Università autonoma di Barcellona) sul concetto di Wasteocene, che secondo il suo autore non è l'era dei rifiuti in quanto tali, bensì l'era delle relazioni sprecate.

Nella sezione "Referentes ambientales", Daniel Prieto Sánchez e Marisol Valencia-Orrego esaminano il pensiero di István Mészáros sulla questione sociometabolica, con l'obiettivo di contribuire a studi critici sui conflitti socio-ambientali da una prospettiva di ecologia politica, in relazione alla gestione capitalista dei rifiuti. In questa sezione è presente anche un'intervista realizzata da Santiago Gorostiza al professor Marco Armiero (Università autonoma di Barcellona) sul concetto di Wasteocene, che secondo il suo autore non è l'era dei rifiuti in quanto tali, bensì l'era delle relazioni sprecate.

Nella sezione dedicata ai consigli di lettura, presentiamo la recensione di Jordi Roca Jusmet del libro Land, Water, Air and Freedom. The Making of World Movements for Environmental Justice, scritto da Joan Martínez Alier e pubblicato nel 2023. Successivamente, Alberto Acosta ed Esperanza Martínez recensiscono il libro La basura como naturaleza: la basura con derechos (2022) di María Fernanda Solíz Torres. E infine, Julián Porras-Bulla include una recensione della settima edizione del Recicloscopio. Prospettive globali e locali sul riciclaggio e il recupero, coordinate da Francisco Suárez, Pablo Javier Schamber e Claudia Cirelli.

I rifiuti sono tradizionalmente uno degli argomenti trattati dalla rivista Political Ecology, soprattutto a causa dei numerosi conflitti ambientali che generano, ma non sono mai stati oggetto di un numero speciale. Siamo lieti di aver potuto coordinare questo volume, che riteniamo contenga contributi molto diversificati e interessanti per stimolare il dibattito su questo importante tema. Ci auguriamo che possa contribuire a immaginare e realizzare un cambio di paradigma in questo ambito.

Abstract degli interventi

La spirale tossica dell'inquinamento da plastica

di Sfera Larissa

La plastica è l'esempio più chiaro che ciò che facciamo alla Natura viene restituito al nostro corpo. (L.de O).

Quando le soluzioni alla crisi arriveranno dalle stesse strutture che l'hanno generata, quello che possiamo aspettarci sono molto probabilmente solo cerotti che non vadano a fondo del problema, e quindi non attacchino la sua radice, l'attuale modello produttivo. Da: Navigare nel collasso(Tornel, C., & Montaño, P., 2023).

Da una posizione di resistenza alla narrativa tossica, vengono esaminati alcuni dei discorsi egemonici sull'inquinamento da plastica e il suo rapporto con le politiche pubbliche e la legislazione in Messico.

tutto questo viene collegato all'esperienza di ricerca e all'attivismo di advocacy portato avanti dal Collettivo Malditos Plásticos per porre fine all'inquinamento chimico, ai danni alla salute e alle violazioni dei diritti umani che la plastica produce durante il suo ciclo di vita (morte).

Sterili minerari e spostamento delle soggettività. Analisi dall'ecologia politica femminista

di Valeska Morales Urbina

L'attività mineraria, soprattutto nel Sud globale, genera depositi di sterili con inquinanti ambientali che hanno un impatto negativo sui corpi idrici, sulla qualità dell'aria e del suolo e sulla vita (Menéndez e Muñoz, 2021).

L'articolo esplora gli effetti degli sterili minerari nel nord del Cile e si concentra sugli impatti e sui conflitti che li circondano, e sul processo di "spostamento delle soggettività" dal punto di vista dell'ecologia politica femminista.

Paesaggi di desolazione e abbandono: temporalità dei rifiuti dei parchi eolici in territori indigeni in America Latina

di Astrid Ulloa

Il testo si concentra su come la transizione energetica, in particolare i parchi eolici, genererà rifiuti nel futuro, nonché sulle implicazioni socio-ecologiche e gli effetti territoriali e socioculturali dello smantellamento e dei rifiuti dei parchi eolici nei territori indigeni dell'America Latina.

Tali infrastrutture hanno una vita utile breve. Il loro rapido declino permette di capire come si trasformano oggi e si trasformeranno in futuro lo spazio, il paesaggio e i luoghi di importanza culturale, simbolica ed ambientale.

Vengono analizzati i rifiuti delle turbine eoliche come risultati di processi estrattivi verdi che generano violenza spaziotemporale e trasformazioni territoriali e ambientali a lungo termine che non sono considerate nelle proposte della transizione energetica. In questo modo, i parchi eolici e i loro rifiuti possono essere considerati come l'espressione materiale di un nuovo ciclo estrattivo che ignora gli stili di vita indigeni e impone infrastrutture per la decarbonizzazione, producendo paesaggi di desolazione e abbandono.

Pozzi del fracking, montagne di spazzatura. Dove vanno a finire i residui dello sfruttamento degli idrocarburi in Argentina

di Fernando Cabrera Christiansen e Yamila del Palacio

L'uso massiccio del fracking negli ultimi vent'anni ha aumentato significativamente la produzione di idrocarburi negli Stati Uniti e trasformato i mercati energetici globali. In questo contesto, l'Argentina ha introdotto la criticata tecnica poco più di dieci anni fa, con l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza e superare la crisi economica che il paese sta attraversando. L'estrazione di gas e petrolio con il fracking genera enormi quantità di rifiuti tossici.

Il loro trattamento è diventato uno dei principali problemi ambientali derivanti da tale sfruttamento. Attualmente, in Argentina ci sono quattro «discariche di petrolio», siti di diversi ettari pieni di fanghi con sostanze chimiche e vasche di liquidi viscosi. In questo articolo esaminiamo la generazione, il destino e le conseguenze dei rifiuti del fracking.

Promesse di rifiuti zero in Colombia: una gestione non integrale dei rifiuti

di Daniel Prieto Sánchez, Luisa Fernanda Tovar e María Fernanda Herrera

L'esperienza colombiana nella gestione integrale dei rifiuti solidi attraverso l’inclusione sociale della popolazione riciclatrice è un riferimento mondiale. Per quasi mezzo secolo, le lavoratrici e i lavoratori del riciclo hanno lottato per la dignità del loro lavoro, cercando il riconoscimento sociale, una giusta retribuzione salariale e l'effettiva inclusione nel servizio pubblico di igiene. Negli ultimi due decenni, il quadro normativo del settore ha incorporato l'attività di recupero dei rifiuti solidi. Tuttavia, dall'ecologia politica si osserva come la sussunzione del servizio di pulizia al capitale ha intensificato la sua privatizzazione, e ha approfondito il modello di interramento dei rifiuti in discariche e la precarizzazione dei diritti dei lavoratori nel mondo del riciclo. In questo contesto, l'articolo esamina criticamente le opportunità e i limiti delle recenti modifiche normative nel quadro della proposta di istituzionalizzazione della politica nazionale di zero rifiuti in Colombia.

Il contributo dei riciclatori informali al metabolismo della città di Barcellona

di Julián Porras, Daniele Vico e Federico Demaria

A Barcellona circa 3200 persone si occupano di selezionare, raccogliere, migliorare, trasformare e vendere in modo informale oggetti e materiali dai rifiuti. Anche se è un'attività presente nella vita quotidiana degli abitanti della città, la sua dinamica è poco conosciuta e i suoi contributi sono ignorati.

In questo caso di studio, descriviamo i diversi contributi dei riciclatori al metabolismo della città, a partire dai risultati della ricerca del progetto Wastecare, che ha raccolto informazioni sull'interazione tra le famiglie e i riciclatori della città. Nella bibliografia sull'argomento, per la maggior parte, sono stati stimati i contributi dei riciclatori informali a partire dai materiali che raccolgono. Per esempio, sappiamo che, nonostante le condizioni di marginalità e invisibilità dell'attività, raccolgono il 30% del materiale riciclabile nelle città in Asia, America Latina o Africa (Gutberlet, 2015) o, in questo caso di studio, il 30% dei rottami in Catalogna (Datambient, 2013)

Ma sappiamo anche che i loro contributi ruotano attorno alle relazioni sociali necessarie per la gestione dei rifiuti, della loro riconfigurazione simbolica, delle pratiche di riutilizzo e della logistica del sistema di raccolta.

L'obiettivo di questo articolo è quello di definire ed enunciare questi diversi e meno noti contributi dei riciclatori al metabolismo della città.

Da residuo a risorsa. Nuove politiche europee in materia di rifiuti tessili

di Clara Mallart Lacruz

Il presente articolo introduce due politiche promosse dalla Commissione europea che riguardano direttamente i rifiuti tessili. A titolo di analisi, ci interroghiamo sugli effetti di queste politiche, che puntano letteralmente ad una dichiarazione di guerra al fast fashion e al suo modello di business. Come potranno le PMI dei territori tessili europei tenere il passo con il ritmo e l'evoluzione legislativa, tenendo conto delle risorse e degli investimenti necessari? Chi trarrà vantaggio da queste politiche e chi rimarrà indietro?

Lo scopo di questo articolo è quello di esporre alcuni chiarimenti oscuri di queste normative legate ai rifiuti tessili. Ci proponiamo di intravedere o rendere visibili alcune crepe della nuova normativa che sono direttamente collegate a una giusta transizione.

La ‘basurización’ di Morrompulli. Zona di sacrificio ed ingiustizia nella Regione di Los Ríos (Cile)

di Francisco Astudillo Pizarro e Karen Castillo Hidalgo

Sulla base di un'analisi regionale, abbiamo affrontato il caso della località rurale di Morrompulli, situata nel comune di Valdivia nella regione di Los Ríos (Cile). Dal 1980 la discarica di Morrompulli riceve i rifiuti non trattati dei dodici comuni della regione, condannando le comunità locali all'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua. Ricorrendo a concetti di giustizia spaziale, affermiamo che Morrompulli costituisce una zona di sacrificio regionale, la cui configurazione spaziale spiega gli interessi trasversali nella sua perpetuazione.

Inoltre, rileviamo la lotta invisibilizzata delle sue comunità per i loro diritti, che sfidano il deficit democratico nel contesto di un'economia politica che mercantilizza la gestione dei rifiuti.

Un modello di governo aperto per la gestione dei rifiuti: il caso di Hurlingham, Argentina

di Mateo Noya Valcarce e Lucía Giménez

Questo lavoro rende conto dei risultati ottenuti dall'utilizzo di strategie di governo aperto nella gestione dei rifiuti solidi urbani nel distretto di Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. Copre il periodo che va dalla creazione della sua prima Direzione per il riciclo, nel 2021, alla sua attuale Direzione per i rifiuti e l'economia circolare.

Per il suo sviluppo, tale politica utilizza strumenti di coinvolgimento cittadino attivo e ha appaltato il servizio di raccolta differenziata a un'organizzazione locale di recuperatori urbani. Si confronta inoltre la portata della politica di separazione dei rifiuti alla fonte in due quartieri con strategie di diffusione diverse.

Sebbene in entrambi i casi le strategie utilizzate siano complementari, sono state evidenziate differenze nei casi in cui si è incoraggiata la diffusione del porta a porta.

Questo studio ci permette di mostrare la crescita che può avere una politica pubblica quando si propone di coinvolgere l'intera comunità.

La discarica di vestiti dell’Atacama. L’impatto locale generato dall'industria globale

di Beatriz O'Brien Madrid e Pamela Poo Cifuentes

In Cile la dittatura e i successivi governi democratici hanno aperto l'economia del paese al mondo.

La conseguenza è stata la fine dell'industria tessile e l'apertura all'importazione incontrollata di vestiti nuovi e usati, con il risultato di creare una discarica di vestiti nel deserto di Atacama.

Conflitti ecologici distributivi sui rifiuti urbani a Montevideo

di Juan Alves, Saúl Cerrada, Camila Sosa Berche, Gabriela Mengod e Jorge Peloche

Il territorio del Municipio F a Montevideo presenta una serie di attori e infrastrutture legate alla gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) rilevanti per la città. La loro situazione attuale è condizionata da rapporti di potere e interazioni tra le parti coinvolte nel territorio. L'analisi raccoglie l'esperienza accumulata dal Programma Integrale Metropolitano (PIM) nella tematica dei RSU, nel quadro di una équipe di lavoro multidisciplinare portata avanti a partire dall'anno 2017 da studenti e docenti dell'Università della Repubblica (Uruguay).

Questo gruppo di lavoro ha sviluppato pratiche integrali in collaborazione con selezionatori e classificatori di rifiuti, nonché diverse istituzioni del Municipio F. In questo contesto, il presente lavoro esamina criticamente i rapporti tra le parti, fornisce una visione completa delle complessità che emergono dalla gestione dei RSU, identifica le asimmetrie di potere e le ingiustizie ambientali. Si evidenzia che il quadro normativo della gestione dei RSU privilegia il settore imprenditoriale, mentre limita lo sviluppo dei classificatori, approfondendo le disuguaglianze.

Rifiuti solidi urbani. Problemi ambientali nella metropolizzazione Bogotà-Funza

di Nicolás García Bobadilla e Brandon Zambrano Gomez

L'articolo presenta aspetti concettuali di una ricerca sul fenomeno della metropolizzazione della città di Bogotà e del comune di Funza situato ad ovest. Tali aspetti sono definiti sulla base della revisione e del bilancio bibliografico dei lavori pubblicati, tra il 1990 e il 2020, in riviste accademiche colombiane specializzate in temi geografici. Dal pinto di vista del metabolismo urbano, si espone come l'espansione della città al di fuori dei confini amministrativi, associata a fenomeni multiscalari, produca problemi ambientali che possono essere affrontati dalla condizione materiale, spaziale e temporale dei rifiuti solidi, come risultato di nuove attività industriali, servizi localizzati e crescita urbana.

Giustizia ambientale: come l'accumulazione di capitale da contaminazione e spossessamento genera conflitti ambientali

di Federico Demaria e Giacomo D'Alisa

Questo articolo compie una revisione di come le politiche industriali guidate dal capitale promuovano le ingiustizie ambientali attraverso i concetti di accumulazione primitiva del capitale, accumulazione per spossessamento e accumulazione da contaminazione.

Sosteniamo che la gestione dei rifiuti è un campo critico in cui il capitale accumula ricchezza mentre trasferisce i costi alle comunità vulnerabili. Il concetto di accumulazione per contaminazione è usato per spiegare come il capitale socializza i costi dell'inquinamento, degradando i mezzi di esistenza e i corpi degli esseri umani che si oppongono a questi processi di valorizzazione del capitale e partecipano ai conflitti ambientali.

I casi di studio di Napoli (Italia) e Delhi (India) illustrano queste dinamiche e suggeriscono che la combinazione di accumulazione per contaminazione e per spossessamento fornisce un quadro completo per comprendere i conflitti ambientali contemporanei e i movimenti di giustizia ambientale. Il cambiamento climatico è forse il conflitto più significativo per lo smaltimento dei rifiuti a causa della produzione eccessiva di anidride carbonica, che rappresenta un esempio chiave di accumulazione da contaminazione.

Scuole che fanno compost: una strategia per trasformare il rapporto con i rifiuti

Di Alicia Franco e Camila Rodríguez

«Il compostaggio è il lavoro continuo di vivere e morire, di nutrire e decomporre, nelle reti della vita che sono sempre in cicli.» Donna Haraway

Il Chocó Andino è un territorio di alta biodiversità ed endemismo, dichiarato un anno fa libero da estrazione mineraria. Tuttavia, nella questione della gestione dei rifiuti c'è molto da risolvere: la raccolta è di solito sporadica, non differenziata e comporta il percorso di circa cento chilometri per lo smaltimento finale nella discarica di El Inga. Nell'intento di risolvere questo problema, La Cuica Cósmica, la Fondazione Imaymana e l'Alianza Basura Cero Ecuador hanno investito i loro sforzi affinché otto delle maggiori unità educative che compongono questo territorio possano diventare spazi a rifiuti zero. A tal fine, sono stati istituiti in ciascuna di esse centri di raccolta per il materiale destinato al riciclo e al compostaggio - o vermicompost - per trattare i rifiuti organici, e sono stati organizzati diversi apprendistati e incontri in questi spazi comunitari a partire dalla creazione della Rete di Scuole Spazzatura Zero del Chocó Andino.

Può una compostera diventare uno strumento pedagogico interdisciplinare?

Il compostaggio può aiutare ad imparare a calcolare, a sperimentare la chimica e la fisica, a valutare la vita del suolo e a capire questa crisi socio-ecologica?

La nostra esperienza nel Chocó Andino è una prova che questo è possibile, che possiamo decentralizzare i processi di compostaggio attraverso un'educazione comunitaria ed esperienziale, che affronti la problematica dei rifiuti con una visione a zero rifiuti e con nuovi modi di relazionarci come natura. Questi sono gli assi centrali di questo progetto che cerca di collegare l'uomo con il ciclo metabolico dei rifiuti nel suo territorio.

Tribunali etici in Ecuador: corpi che resistono alla “basurización”

di Héctor J. Pérez Zamora

Nel contesto delle violazioni dei diritti umani nei territori ecuadoriani ricoperti da rifiuti, il presente testo presenta le esperienze dei tribunali etici come spazi e momenti che l'Alleanza Spazzatura Zero Ecuador organizza a favore dell'articolazione nazionale tra comunità trasformate in immondezzai della costa, della sierra e dell'Amazzonia. Attraverso una breve rassegna teorica e esplicativa di casi emblematici, vengono presentati apprendimenti e sfide per ottenere misure di riparazione e garanzie in territori sacrificati ai rifiuti.

István Mészáros: dall'ordine sociometabolico alla crisi ecologica per l'inquinamento

di Daniel Prieto Sánchez e Marisol Valencia-Orrego

Il modo di produzione e controllo sociometabolico del capitale intensifica la crisi ecologica globale, aggravata in parte dall'inquinamento derivante dal modello egemonico di gestione dei rifiuti, incentrato sulla sepoltura e l'incenerimento. Di fronte a questa crisi, questo articolo esamina il pensiero di István Mészáros sulla questione sociometabolica, con l'obiettivo di contribuire agli studi critici sui conflitti socio-ambientali dell'ecologia politica in relazione alla gestione capitalista dei rifiuti. A titolo di conclusione, si sottolinea l'urgenza di approfondire gli studi sull'inquinamento e sulla ricerca di alternative di valorizzazione dei rifiuti al di là del capitale.

Interviste e recensioni:

Historias del Wasteocene: un viaggio per la discarica globale. Intervista di Santiago Gorostiza a Marco Armiero.

Terra, acqua, aria e libertà. La nascita dei movimenti mondiali per la giustizia ambientale

Il rifiuto come natura: il rifiuto con diritti

Riccoscopio VII. Prospettive globali e locali sul riciclo e sui recuperatori

Traduzione di Ecor.Network.