Hidrógeno verde. ¿Transición o colonialismo?

Apunte para el debate en Argentina, Uruguay y Chile

Pablo Bertinat, Jorge Chemes, Karen Ardiles Ordenes, Jhony Saldivia, Hernán Scandizzo, Federico García, Gustavo Romeo, Álvaro Álvarez, Florencia Puente (Coord.)

Fundación Rosa Luxemburgo

Red de energia y poder popular en America Latina

2025, pp. 71.

Download:

Presentazione di Florencia Puente

Coordinatrice del progetto - Fondazione Rosa Luxemburgo Cono Sur.

A partire dal Programma Regionale sul Clima della Fondazione Rosa Luxemburg cerchiamo, insieme a organizzazioni socio-ambientali, sindacati, attivisti e spazi di lavoro accademico e politico, di promuovere la formazione politica e la pedagogia popolare riguardo i sistemi energetici e la costruzione della sovranità energetica in America Latina. Il nostro obiettivo è quello di contribuire alla creazione di orizzonti ecosociali che, di fronte all'attuale crisi di civiltà, mettano al centro la vita.

È in questo contesto che nascono i dibattiti presentati in questa pubblicazione. L'idrogeno verde (H2V) ha fatto irruzione nel dibattito energetico regionale come la grande promessa di una transizione verso un futuro decarbonizzato. Presentato come un vettore chiave per la sostituzione dei combustibili fossili, la sua espansione fa parte di una narrazione che ne esalta i benefici senza chiarire le molte incertezze che lo circondano.

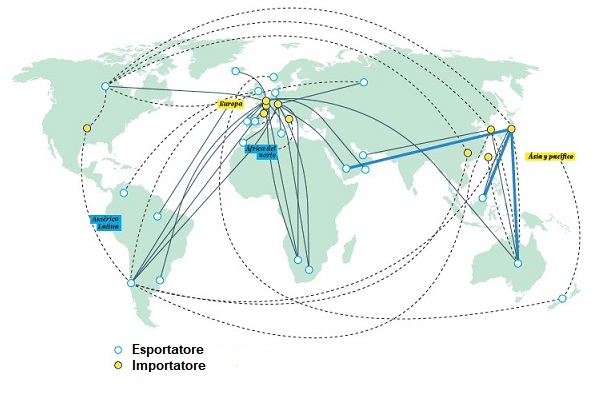

Mentre i paesi del Sud competono per attrarre capitali offrendo vantaggi comparati, si moltiplicano le riforme giuridiche e politiche pubbliche che garantiscono condizioni ottimali per una transizione energetica pensata per servire gli interessi del Nord Globale. In questo processo, le dispute sui territori, sui beni comuni e sulla distribuzione di costi e benefici emergono come nodi critici che interpellano l'idea stessa di sostenibilità.

Mentre i paesi del Sud competono per attrarre capitali offrendo vantaggi comparati, si moltiplicano le riforme giuridiche e politiche pubbliche che garantiscono condizioni ottimali per una transizione energetica pensata per servire gli interessi del Nord Globale. In questo processo, le dispute sui territori, sui beni comuni e sulla distribuzione di costi e benefici emergono come nodi critici che interpellano l'idea stessa di sostenibilità.

Gli attori del Nord Globale non sono solo i principali richiedenti di minerali, acqua ed energia, ma sono anche coloro che cercano, a questo scopo, di ridisegnare politicamente e territorialmente i nostri paesi, in alleanza con le élite politiche ed economiche del Sud.

Questo dossier offre diverse chiavi di lettura per riflettere criticamente sulle diverse strategie nazionali e subnazionali, ma anche sulle politiche statali per lo sviluppo di progetti di idrogeno verde e delle infrastrutture necessarie alla loro realizzazione. I testi affrontano gli impatti di queste iniziative sulla politica energetica e sulle aziende pubbliche; sui territori, in relazione alle comunità e all'accaparramento delle terre attraverso il green grabbing; sulle dinamiche del mondo del lavoro e sui processi di privatizzazione dell'energia e dei beni comuni.

Inoltre mostrano come le dinamiche della transizione energetica associate all'idrogeno verde, o “a basse emissioni”, e ai suoi derivati presentano più continuità che rotture rispetto all'economia fossile.

Le domande che guidano le indagini sono chiare: per chi e a quale scopo vengono realizzati questi progetti? L'idrogeno verde è davvero praticabile in termini economici, tecnologici e socioecologici? Chi definisce i criteri di questa transizione e a vantaggio di chi?

Le risposte fornite dagli autori evidenziano la necessità di costruire e discutere un futuro che dia priorità al bene comune. Le riflessioni qui presentate cercano anche di rendere visibile e sistematizzare la situazione regionale, basandosi su una mappatura georeferenziata dei progetti e dei conflitti relativi all'idrogeno verde che si stanno sviluppando o pianificando in America Latina, mappatura elaborata dal collettivo GeoComunes, che accompagna questo dossier.

Il ruolo della Germania nella nuova geopolitica dell'idrogeno verde è centrale.

Gli investimenti e le politiche governative tedesche sull'idrogeno verde come vettore energetico sono principalmente orientati a garantire la sopravvivenza dell'industria siderurgica e automobilistica. Queste priorità si riflettono sia nelle politiche governative che nelle agende delle imprese. con un impatto significativo sulle agende della cooperazione europee, in particolare per quanto riguarda la cooperazione tedesca.

Ciò porta a distorsioni nei dibattiti e nella generazione di resistenze nella nostra regione, poiché progetti e finanziamenti, presentati come (false) soluzioni alla crisi climatica sotto l'egida delle energie "pulite", spesso ostacolano la capacità di comprendere strategie integrali e impongono agende di diritti legati ai processi di finanziarizzazione della natura.

Questo, a sua volta, indebolisce i territori, favorisce la frammentazione politica e rafforza le multinazionali. In termini di politica statale, l'incidenza di questi progetti avviene in un contesto di iper-fragilità degli Stati (e delle democrazie) in America Latina, segnati da processi di indebitamento e da economie in ripresa dopo l'impatto della pandemia e l'escalation della guerra in Europa. Queste urgenze promuovono un'idea di sviluppo basata sull'espansione della frontiera estrattiva come meccanismo per risolvere le crisi economiche e la mancanza di valuta. Nel caso della transizione energetica, queste idee si combinano con discorsi di sostenibilità che presentano l'idrogeno verde come soluzione alla crisi climatica.

Questo, a sua volta, indebolisce i territori, favorisce la frammentazione politica e rafforza le multinazionali. In termini di politica statale, l'incidenza di questi progetti avviene in un contesto di iper-fragilità degli Stati (e delle democrazie) in America Latina, segnati da processi di indebitamento e da economie in ripresa dopo l'impatto della pandemia e l'escalation della guerra in Europa. Queste urgenze promuovono un'idea di sviluppo basata sull'espansione della frontiera estrattiva come meccanismo per risolvere le crisi economiche e la mancanza di valuta. Nel caso della transizione energetica, queste idee si combinano con discorsi di sostenibilità che presentano l'idrogeno verde come soluzione alla crisi climatica.

Questo scenario si sviluppa in un dialogo sempre più asimmetrico tra il Nord e il Sud Globale, con una crescente presenza cinese, la trasformazione multinazionale dei conglomerati imprenditoriali e una rinnovata domanda geopolitica da parte degli Stati Uniti in relazione all'estrattivismo minerario ed energetico.

Queste dinamiche condizionano le politiche statali nel quadro dell'indebitamento strutturale delle economie latinoamericane.

Crediamo sia necessario assumere una dimensione geopolitica della transizione e promuovere un internazionalismo della transizione ecosociale che sveli il carattere tecnoscientifico e corporativo della transizione energetica e promuova dibattiti politici. Ciò implica la creazione di reti che articolino la riflessione politica e accademica con la conflittualità sociale e socioambientale, promuovendo il dialogo tra settori e attori e incidendo sulle politiche pubbliche, sia a livello nazionale che subnazionale e locale.

Questo dossier non offre risposte chiuse, ma propone una serie di ipotesi per riflettere sui conflitti socioecologici e distributivi che accompagnano l'espansione dell'idrogeno verde. Al di là dell'entusiasmo tecnocratico, invita a riflettere sulle forme concrete che la transizione energetica sta adottando nella nostra regione e a immaginare percorsi verso alternative ecosociali che non riproducano le logiche dell'estrattivismo.

Traduzione di Marina Zenobio per Ecor.Network.