Parte Prima

Lo sviluppo, dall'euforia alla disillusione

“…il buon vicinato sul pianeta è stato concepito alla luce dello ‘sviluppo’.

Oggi, il faro mostra crepe e ha iniziato a sgretolarsi.

L'idea di sviluppo si erge come una rovina nel panorama intellettuale.

Inganno e disillusione, fallimenti e crimini sono stati compagni

costanti dello sviluppo e raccontano la stessa storia: non ha funzionato.

Inoltre, le condizioni storiche che hanno catapultato l'idea alla ribalta

sono scomparse: lo sviluppo è diventato obsoleto.

Ma, soprattutto, le speranze e i desideri che le hanno dato le ali

sono ormai esauriti:lo sviluppo è diventato obsoleto.”

(Wolfgang Sachs - 1996)

Dalla metà del XX secolo, un fantasma si aggira per il mondo... quel fantasma è lo “sviluppo”. E sebbene la maggior parte delle persone non creda certamente ai fantasmi, almeno a un certo punto ha creduto nello "sviluppo", ne è stata influenzata, ha perseguito lo "sviluppo", ha lavorato per lo "sviluppo", ha vissuto di "sviluppo"... ed è molto probabile che continui a farlo ancora oggi.

Senza negare la validità di un processo di lunga data attraverso il quale gli esseri umani hanno cercato di soddisfare meglio i propri bisogni, che potrebbe essere considerato un progresso, si può presumere che il mandato globale dello "sviluppo" sia stato istituzionalizzato giovedì 20 gennaio 1949. Allora, il presidente degli Stati Uniti Harry Truman, nel suo discorso inaugurale al Congresso per il suo secondo mandato, definì la maggior parte del mondo come "aree sottosviluppate".

Senza negare la validità di un processo di lunga data attraverso il quale gli esseri umani hanno cercato di soddisfare meglio i propri bisogni, che potrebbe essere considerato un progresso, si può presumere che il mandato globale dello "sviluppo" sia stato istituzionalizzato giovedì 20 gennaio 1949. Allora, il presidente degli Stati Uniti Harry Truman, nel suo discorso inaugurale al Congresso per il suo secondo mandato, definì la maggior parte del mondo come "aree sottosviluppate".

E poi, in poche parole, Truman propose un potente mandato ideologico. Consapevole che gli Stati Uniti in particolare fossero la potenza globale dominante, annunciò che tutte le società avrebbero dovuto seguire la stessa strada e aspirare a un unico obiettivo: lo "sviluppo". Così, furono gettate le basi concettuali per un'altra forma di imperialismo: lo "sviluppo".

Sviluppo come nuova religione universale

La metafora dello "sviluppo", mutuata dalla vita naturale, acquisì un vigore senza precedenti. Si trasformò in un mandato globale che implicava la diffusione del modello di società nordamericano, erede di molti valori europei, e che divenne un obiettivo da raggiungereper tutta l'umanità. Sebbene Truman non fosse certamente consapevole di ciò di cui stava parlando, né del suo significato, questa sarebbe stata una proposta a dir poco storica.

Così, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'inizio della Guerra Fredda, in mezzo all'ascesa della minaccia nucleare e del terrore, il discorso sullo "sviluppo" si stabilì (e si consolidò!) una struttura di dominio dicotomica: sviluppato-sottosviluppato, avanzato-arretrato, civilizzato-selvaggio... Persino le prospettive critiche abbracciarono questa dualità: centro-periferia.

Una lettura che apre un'enorme complessità insita nel sistema capitalista, dove anche nelle periferie possono esserci centri e periferie... Il fatto è che, sulla base di questa visione dualistica, il mondo si strutturò per raggiungere lo "sviluppo". Emersero piani, programmi, progetti, teorie, metodologie e manuali per lo "sviluppo", banche specializzate per finanziare lo "sviluppo", aiuti per lo "sviluppo", formazione ed educazione per lo "sviluppo", comunicazione per lo "sviluppo" e un lunghissimo – e quasi sempre superfluo – eccetera.

Attorno allo "sviluppo", nel pieno della Guerra Fredda, ruotava il confronto tra capitalismo e socialismo reale (erroneamente chiamato "comunismo"). Fu inventato il Terzo Mondo, e i suoi membri furono strumentalizzati come pedoni nella partita a scacchi della geopolitica internazionale. In questo mare magnum, entrambe le parti, destra e sinistra, nello stabilire le loro specificità e differenze, accettarono la sfida di raggiungere lo "sviluppo". In tutto il pianeta, comunità e società furono – e continuano a essere – riorganizzate per adattarsi allo "sviluppo": il destino comune dell'umanità, un obbligo non negoziabile.

In nome dello "sviluppo", i paesi centrali o "sviluppati" – punto di riferimento per i paesi "sottosviluppati" – non hanno mai rinunciato a interferire negli affari interni di questi paesi "sottosviluppati", sempre in linea con la stessa proposta ideologica del Presidente Truman. In realtà, non hanno mai permesso ai paesi del Sud del mondo di svilupparsi, cioè di seguire la strada che i paesi ricchi hanno utilizzato per raggiungere il loro benestare.

Così, ad esempio, ci sono stati ricorrenti interventi economici attraverso il FMI e la Banca Mondiale, seguiti dai tanto decantati Trattati di Libero Commercio per mantenere l'approvvigionamento di materie prime dal Sud del mondo, essenziali per il capitalismo metropolitano, e persino azioni militari per promuovere lo "sviluppo" dei paesi arretrati proteggendoli dall'influenza di potenze rivali. Non sono mancati – né mancano tutt'ora – interventi che presumibilmente miravano a proteggere o introdurre la democrazia come base politica per l'auspicato "sviluppo". In breve, i nuovi crociati hanno assunto lo "sviluppo" come l'ideale che giustificava il loro intervento in altre società, anche con l'uso della forza. E (quasi) sempre con l'entusiastico e sottomesso appoggio delle élite locali.

Così, ad esempio, ci sono stati ricorrenti interventi economici attraverso il FMI e la Banca Mondiale, seguiti dai tanto decantati Trattati di Libero Commercio per mantenere l'approvvigionamento di materie prime dal Sud del mondo, essenziali per il capitalismo metropolitano, e persino azioni militari per promuovere lo "sviluppo" dei paesi arretrati proteggendoli dall'influenza di potenze rivali. Non sono mancati – né mancano tutt'ora – interventi che presumibilmente miravano a proteggere o introdurre la democrazia come base politica per l'auspicato "sviluppo". In breve, i nuovi crociati hanno assunto lo "sviluppo" come l'ideale che giustificava il loro intervento in altre società, anche con l'uso della forza. E (quasi) sempre con l'entusiastico e sottomesso appoggio delle élite locali.

Tanto che i paesi poveri – le loro élite – in una subordinazione e sottomissione generalizzata, hanno accettato di essere parte attiva di tale crociata, purché fossero condecorati con l'epiteto di paesi "in sviluppo" o "in via di sviluppo". Pertanto, nel (non)mondo della diplomazia e delle organizzazioni internazionali, incluso il mondo accademico, non è comune parlare di paesi "sottosviluppati", e ancor meno accettare che si tratti di paesi impoveriti o spinti alla periferia, persino dalla stessa ricerca dello "sviluppo".

Dobbiamo accettare che lo "sviluppo" sia di fatto una farsa totale, soprattutto quando è ampiamente riconosciuto che spesso si è verificato – e si verifica tuttora – un processo di "sviluppo del sottosviluppo", come osservato con estrema lucidità da André Gunder Frank [1966, 1991], economista e sociologo tedesco, uno dei massimi pensatori della teoria della dipendenza.

Di fatto, i paesi "arretrati", quasi senza il beneficio d'inventario, hanno accettato di attuare una serie di politiche, strumenti e indicatori per superare l'"arretratezza" e raggiungere lo "sviluppo" desiderato. Con ciò, è successo qualcosa di estremamente grave: hanno finito per seppellire i loro sogni, le loro visioni del futuro, i loro orizzonti autonomi per risolvere i loro problemi, marginalizzando le proprie capacità, sacrificando persino le proprie culture e vaste porzioni dei propri territori. Così, negli ultimi decenni, quasi tutti i paesi del mondo "sottosviluppato" hanno cercato di seguire più o meno la stessa strada, forgiata dall'illusione di essere "sviluppati". Quanti ci sono riusciti? Pochissimi o nessuno? Qui vale la pena chiedersi se ciò che è stato raggiunto sia "sviluppo", poiché persino la definizione concettuale del termine è uno di quegli enigmi tipici delle – impropriamente definite – "scienze" sociali.

Lo sviluppo: un fantasma irraggiungibile, eppure distruttivo

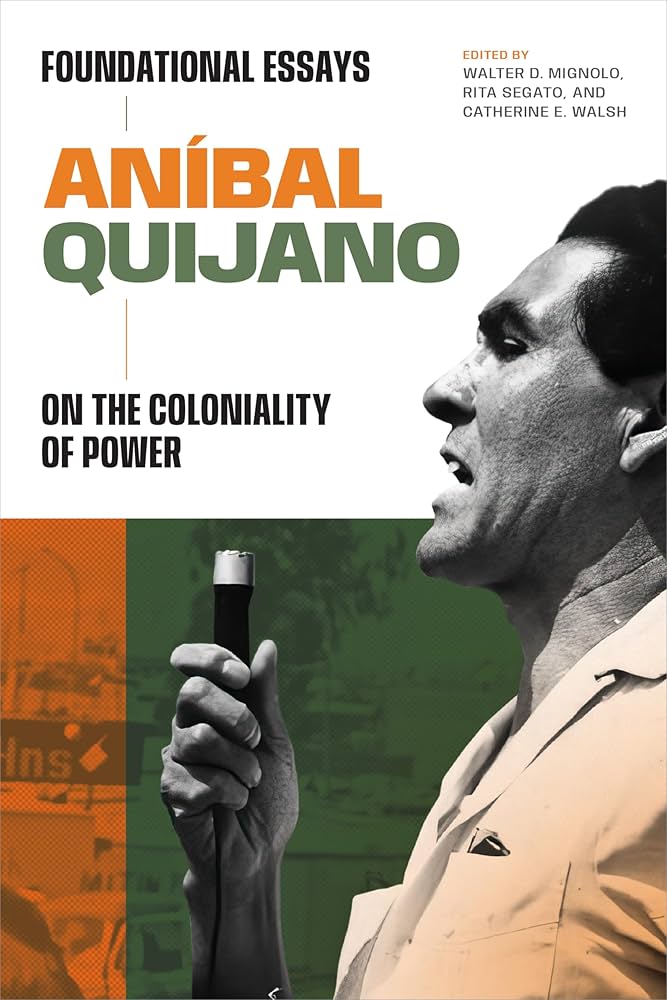

Lungo il cammino, quando i problemi hanno iniziato a minare la fede nello "sviluppo" e quando la sua grandiosa teoria è crollata da tutte le parti, si sono cercate alternative allo "sviluppo". Come un bambino senza un padre che lo riconosca, allo "sviluppo" sono stati dati dei soprannomi – come ha giustamente osservato il grande pensatore peruviano Aníbal Quijano – per differenziarlo da ciò che non ci aggradava. Ma nonostante ciò, continuiamo sulla strada dello "sviluppo": "sviluppo" economico, "sviluppo" sociale, "sviluppo" locale, "sviluppo" globale, "sviluppo" rurale, "sviluppo" sostenibile, "eco-sviluppo", "etno-sviluppo", "sviluppo" a misura d'uomo, "sviluppo" endogeno, "sviluppo" con equità di genere, "co-sviluppo", "sviluppo" trasformativo... "sviluppo", in fin dei conti.

Lo "sviluppo" – che era diventato una convinzione mai messa in discussione – è stato semplicemente ridefinito evidenziando questa o quella caratteristica. E la critica non è mai stata rivolta allo "sviluppo", ma ai percorsi per raggiungerlo.

L'America Latina ha svolto un ruolo importante nel generare revisioni ribelli allo "sviluppo" convenzionale, come lo strutturalismo e i vari approcci basati sulla dipendenza, che hanno portato a posizioni più recenti come il neostrutturalismo. Le loro critiche furono contundenti, tuttavia, le loro proposte non ebbero successo, né hanno osato essere altro che alternative di "sviluppo".

L'America Latina ha svolto un ruolo importante nel generare revisioni ribelli allo "sviluppo" convenzionale, come lo strutturalismo e i vari approcci basati sulla dipendenza, che hanno portato a posizioni più recenti come il neostrutturalismo. Le loro critiche furono contundenti, tuttavia, le loro proposte non ebbero successo, né hanno osato essere altro che alternative di "sviluppo".

Queste posizioni eterodosse e critiche sono di notevole importanza, ma presentano anche diversi limiti. Da un lato, i loro approcci non sono riusciti – alcuni non ci hanno nemmeno provato – a mettere seriamente in discussione il nucleo concettuale dell'idea convenzionale di "sviluppo", quasi sempre intesa come progresso lineare e in particolare espressa come crescita economica. Dall'altro, ogni sfida ha generato un'ondata di revisioni che non potevano essere combinate o articolate tra loro. In alcuni casi, hanno generato un picco di critiche e persino di proposte, ma subito dopo questi sforzi si sono esauriti e le idee convenzionali hanno riacquistato il loro protagonismo.

Tra l'altro, e questo è l'aspetto più interessante, ci si è resi conto che il problema non è semplicemente accettare l'uno o l'altro percorso verso lo "sviluppo". Questi percorsi non sono il problema principale. La difficoltà risiede nel concetto stesso. Lo "sviluppo", come proposta globale e unificante, ignora violentemente i sogni e le lotte dei popoli "sottosviluppati". Questa negazione violenta è stata spesso il prodotto dell'azione diretta o indiretta da parte delle nazioni "sviluppate"; ad esempio, la gestione distruttiva della neocolonizzazione o le già citate politiche del Fondo Monetario Internazionale. A questo punto, il peso dei processi di conquista e colonizzazione in corso da oltre mezzo millennio non può essere ignorato.

Obiettivo: cancellare le aspirazioni locali e soppiantarle con l'ideale di "progresso" imposto dai paesi "sviluppati" – un ideale del tutto irraggiungibile per i "sottosviluppati" (e persino per quelli "sviluppati"), ma funzionale agli interessi di accumulazione del capitalismo globale.

Inoltre, lo "sviluppo", in quanto rielaborazione degli stili di vita dei paesi centrali, risulta irripetibile a livello globale. Questo stile di vita consumistico e predatorio mette a repentaglio anche l'equilibrio ecologico globale ed emargina masse sempre crescenti di esseri umani dai (presunti) vantaggi dell'auspicato "sviluppo".

Un punto di riferimento esemplare. Nonostante gli innegabili progressi tecnologici, nemmeno la fame è stata sradicata dal pianeta. Il problema non è la mancanza di produzione alimentare. Il cibo esiste. Il problema sta nel fatto che aree sempre più grandi di terreno vengono destinate alle monocolture, causando una perdita accelerata di biodiversità. Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i relativi pacchetti tecnologici stanno facendo la loro parte. E in questo scenario, mentre la malnutrizione affligge circa un miliardo di persone in tutto il mondo, i grandi conglomerati alimentari transnazionali continuano a concentrare il potere attraverso il controllo delle sementi. Anche l'acqua è a rischio, oltre a presentare livelli di enorme disuguaglianza nella sua distribuzione e il suo utilizzo sta diventando sempre più ingiustificabile.

.jpg) Corollario: il mondo sta vivendo un "mal-sviluppo" generalizzato, compresi i paesi considerati "sviluppati". José María Tortosa [2011: 14-15] sottolinea che:

Corollario: il mondo sta vivendo un "mal-sviluppo" generalizzato, compresi i paesi considerati "sviluppati". José María Tortosa [2011: 14-15] sottolinea che:

“Il funzionamento del sistema globale contemporaneo è ‘malsviluppante’ (…). E il motivo è facile da capire: si tratta di un sistema basato sull'efficienza che cerca di massimizzare i risultati, ridurre i costi e raggiungere l'accumulazione incessante di capitale. (…) Se ‘tutto è concesso’, il problema non è chi ha giocato cosa e quando, ma piuttosto le stesse regole del gioco. In altre parole, il sistema globale è 'malsviluppato' dalla sua stessa logica, ed è a questa logica che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione”.

Ora, mentre molteplici e sincronizzate crisi stanno soffocando il pianeta, è chiaro che lo spettro dello “sviluppo” ha causato e continua a causare conseguenze disastrose. Pur non avendo alcun contenuto, lo “sviluppo” giustifica i mezzi e persino i fallimenti. Le regole del “tutto è concesso” sono state accettate. Tutto è tollerato per presumibilmente sfuggire al “sottosviluppo” e raggiungere il “progresso”. Tutto viene santificato in nome di un obiettivo elevato e promettente: bisogna, almeno, assomigliare ai propri superiori, "essere come loro", come direbbe Eduardo Galeano, e per raggiungere questo obiettivo, qualsiasi sacrificio vale la pena.

Ecco perché la devastazione ambientale e persino sociale viene accettata come sacrificio in cambio del raggiungimento dello "sviluppo". Per "sviluppo", per citare un esempio, si accetta la grave distruzione sociale ed ecologica causata dalle mega-miniere, sebbene approfondisca il modello di accumulazione estrattiva ereditato dall'era coloniale. E, paradossalmente, è una delle cause dirette del "sottosviluppo" nella stragrande maggioranza dei paesi periferici. Si negano persino le radici storiche e culturali per modernizzarsi, emulando i paesi avanzati, cioè moderni. Si nega la possibilità di un percorso proprio. L'economico, funzionale all'accumulazione capitalistica, domina la scena. Scienza e tecnologia – quasi sempre importate – regolano l'organizzazione sociale. Lungo questa strada di feticismo e mercificazione sfrenata, si accetta che tutto si compri, tutto si venda, tutto sia una merce (anche ciò che non richiede una sola goccia di lavoro). Così, affinché i poveri possano sfuggire alla loro povertà ed "essere come i ricchi", questi ultimi hanno stabilito che i poveri debbano ora pagare per imitarli: comprare persino la loro conoscenza, marginalizzando o addirittura negando le proprie conoscenze e pratiche ancestrali. L'essere "sottosviluppato" finisce per esistere solo finché aspira allo "sviluppo", cioè, i paesi "sottosviluppati" finiscono per negare se stessi e aspirare a essere qualcosa che non saranno mai.

In breve, il percorso seguito da quegli anni del dopoguerra a oggi è stato complesso. Ma nonostante questa complessità, la conclusione è chiara: i risultati ottenuti sono insoddisfacenti. “Sviluppo”, in quanto proiezione globale, per tornare a Quijano [2000: 11], è diventato

“un termine dalla biografia turbolenta (…). Dalla Seconda Guerra Mondiale, ha cambiato d'identità e di cognome molte volte, saltando da un consistente riduzionismo economicista alle insistenti richieste di tutte le altre dimensioni dell'esistenza sociale. Vale a dire, tra interessi di potere molto diversi. Ed è stato accolto con una fortuna molto diseguale da un periodo all'altro nella nostra storia in continua evoluzione. All'inizio, è stata senza dubbio una delle proposte più mobilitanti di questo mezzo secolo che sta volgendo al termine. Le sue promesse hanno travolto tutti i settori della società e, in qualche modo, hanno innescato uno dei dibattiti più densi e ricchi di tutta la nostra storia, ma sono svanite in un orizzonte sempre più sfuggente, e i suoi seguaci e sostenitori sono rimasti intrappolati nella disillusione.”

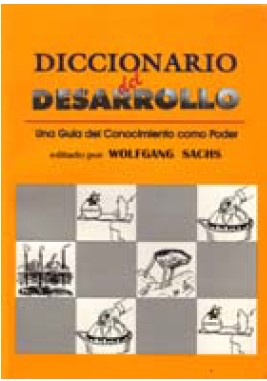

Wolfgang Sachs, già nel 1992 [1996], era lapidario sull'argomento:

Wolfgang Sachs, già nel 1992 [1996], era lapidario sull'argomento:

"Gli ultimi quarant'anni possono essere definiti l'era dello sviluppo. Quest'era sta volgendo al termine. È giunto il momento di scriverne il necrologio." Come un faro maestoso che guida i marinai verso la riva, lo "sviluppo" è stata l'idea che ha guidato le nazioni emergenti nel loro viaggio attraverso la storia del dopoguerra. Che fossero democrazie o dittature, i paesi del Sud proclamarono lo sviluppo come loro aspirazione primaria, essendo stati liberati dalla loro subordinazione coloniale. Quattro decenni dopo, governi e cittadini hanno ancora gli occhi fissi su questa luce, ora tremolante e più lontana che mai: ogni sforzo e ogni sacrificio sono giustificati per raggiungere l'obiettivo, ma la luce continua ad allontanarsi nell'oscurità.

"(…) l'idea di sviluppo si erge come una rovina nel panorama intellettuale (…) inganno e disillusione, fallimenti e crimini sono stati compagni costanti dello sviluppo, e raccontano la stessa storia: non ha funzionato. Inoltre, le condizioni storiche che hanno catapultato l'idea sulla ribalta sono scomparse: lo sviluppo è diventato anacronistico. Ma, soprattutto, le speranze e i desideri che le hanno dato le ali sono ormai esauriti: lo sviluppo è diventato obsoleto."

Ci è voluto un po' di tempo per dire finalmente "addio all'idea defunta per liberare la mente per nuove scoperte", come ha concluso Sachs. E certamente sembra che ancora non si prende in considerazione che "l'idea di sviluppo è già una rovina nel nostro panorama intellettuale, (e che) la sua ombra... offusca ancora la nostra visione...", come ha sottolineato José de Souza Silva [2011].

Quando l'inutilità di continuare a inseguire il fantasma dello "sviluppo" diventa evidente, quando l'inutilità di continuare a costruire ponti verso una stella morta da tempo è innegabile, diventa inutile continuare a cercare "alternative di sviluppo". Pertanto, la ricerca di "alternative allo sviluppo" sta emergendo con forza. In altreparole, emerge l'idea di organizzare la vita al di fuori dello "sviluppo", superando lo "sviluppo", soprattutto rifiutando i nuclei concettuali dell'idea convenzionale di "sviluppo", intesa come realizzazione del concetto di "progresso" imposto diversi secoli fa. Nasce così il post-sviluppo, il cui spirito è il post-capitalismo, perché per la maggior parte degli abitanti del pianeta il capitalismo non rappresenta una promessa o un sogno da realizzare: è un incubo realizzato.

Tuttavia, anche se diamo per scontato che lo "sviluppo" sia datato e che per giunta aggravi i problemi, la sua influenza persisterà a lungo. Nella transizione per uscire dallo "sviluppo" e dal capitalismo, dovremo trascinarci dietro "sotto ogni aspetto (...) i difetti ereditari del vecchio regime", come direbbe Karl Marx (1875). Superare le ombre dello "sviluppo" richiede un percorso lungo e tortuoso, con progressi e battute d'arresto, la cui durata e solidità dipenderanno dall'azione politica che saprà affrontare la sfida, riconoscendo che molto probabilmente nemmeno i nostri discendenti più prossimi vedranno i frutti di ciò che è stato seminato. Tuttavia, è fondamentale notare che, all'interno della matrice stessa del capitalismo, stanno emergendo alternative per superarlo.

Qui, emerge un mandato con forza: sfuggire definitivamente allo spettro dello "sviluppo" costruendo nuove utopie che guidino l'azione. Questo è, senza dubbio, il grande compito: recuperare e costruire utopie, la cui possibilità e praticabilità devono farsi realtà. Il compito si inquadra nell'orizzonte del postcapitalismo, non solo del postneoliberismo.

Lo sviluppo e i suoi inutili sforzi per reinventarsi

L'America Latina ha contribuito con potenti letture “contro” lo sviluppo, come già affermato. Tuttavia, queste posizioni eterodosse e critiche non hanno messo seriamente in discussione il nucleo concettuale dell'idea convenzionale di "sviluppo". Le critiche, non sempre accompagnate da proposte corrispondenti, non sono riuscite a trasformarsi in uno strumento per superare lo statu quo.

Considerando la persistenza della povertà di massa e l'inarrestabile aumento delle disuguaglianze nel mondo, ovvero vedendo il fiasco dello "sviluppo" come una grande teoria e un obiettivo globale, si è persino iniziato a ripensare gli strumenti e gli indicatori utilizzati ma non il concetto in sé. Allo stesso modo, le teorie sullo "sviluppo" sono state presentate una dopo l'altra, in una corsa frenetica e disperata per creare un quadro concettuale che ne consentisse la realizzazione. L'elenco degli approcci teorici è lungo, molto lungo, come ha dimostrato, tra i tanti, l'eminente economista peruviano Jürgen Schuldt (2012).

Considerando la persistenza della povertà di massa e l'inarrestabile aumento delle disuguaglianze nel mondo, ovvero vedendo il fiasco dello "sviluppo" come una grande teoria e un obiettivo globale, si è persino iniziato a ripensare gli strumenti e gli indicatori utilizzati ma non il concetto in sé. Allo stesso modo, le teorie sullo "sviluppo" sono state presentate una dopo l'altra, in una corsa frenetica e disperata per creare un quadro concettuale che ne consentisse la realizzazione. L'elenco degli approcci teorici è lungo, molto lungo, come ha dimostrato, tra i tanti, l'eminente economista peruviano Jürgen Schuldt (2012).

In questa linea di riflessione, si potrebbe includere l'emergere dello Sviluppo Sostenibile, inteso come ciò che consente di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. La sua nascita ufficiale risale al 1992, a Rio de Janeiro, alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, che, tra l'altro, può essere considerata il punto di partenza ufficiale per le azioni globali degli esseri umani preoccupati per il deterioramento della Terra. E quel concetto di Sviluppo Sostenibile, valido ancora oggi, non è riuscito a superare i difetti dello "sviluppo".

Ciò che è stato interessante è stato il recupero della questione ambientale, che è stata posta sullo stesso piano della società e dell'economia. Un passo importante per l'epoca, ma insufficiente. È noto che la ricerca di un equilibrio tra economia società ed ecologia – già di per sé impossibile – non è sufficiente, a maggior ragione se si utilizza come asse di collegamento (occulto o meno) il capitale. L'essere umano e i suoi bisogni devono sempre avere la precedenza sull'economia – a maggior ragione sul capitale – ma senza mai opporsi alle armonie e agli equilibri della Natura, fondamento fondamentale di ogni esistenza.

In definitiva, è chiaro che tutti gli sforzi per mantenere vivo lo "sviluppo" non hanno prodotto i frutti attesi. Inoltre, la fiducia nello "sviluppo" come processo pianificato per superare l'"arretratezza" ha subito un'ulteriore battuta d'arresto negli anni '80 e '90. Con le riforme neoliberiste di mercato, la ricerca pianificata e organizzata dello "sviluppo" delle epoche precedenti ha dovuto cedere il passo alle forze "onnipotenti" del mercato. Così è arrivata a prevalere una sorta di politica di "sviluppo" non pianificata, in cui si supponeva che lo sviluppo emergesse spontaneamente purché lo Stato non interferisse "perniciosamente" o limitasse la libertà del mercato. Nello specifico, il neoliberismo ha riprodotto e continua a riprodurre invariabilmente una visione rinnovata delle vecchie prospettive egemoniche del Nord globale.

Le posizioni neoliberiste, secondo cui lo "sviluppo" non è né costruito né pianificato, ma piuttosto il risultato spontaneo del libero mercato, sono fallite. Il loro fallimento in America Latina – e in altri paesi – ha intensificato i conflitti sociali e i problemi ambientali, esacerbando disuguaglianze e frustrazioni. La ricerca di alternative si è poi intensificata come reazione al riduzionismo di mercato.

Il fallito esperimento neoliberista ha alimentato diversi cambiamenti politici in alcuni paesi latinoamericani, la cui espressione più chiara è stata l'ascesa al potere del progressismo sudamericano. Come osserva Eduardo Gudynas [2013], questi governi, pur non essendo conservatori o neoliberisti, non sono scrictu sensu di sinistra, quindi sarebbe meglio considerarli regimi progressisti. Indubbiamente, i processi in gioco sono diversi e anche i toni di ciascun governo progressista sono distinti, ma tutti condividono il rifiuto del riduzionismo neoliberista. Si cercava un riavvicinamento con i settori popolari, una difesa della leadership dello Stato e azioni più energiche per ridurre la povertà.

Così, in questo complesso di crisi multiple, emersero diverse visioni e proposte in sintonia con gli stili di vita esistenti in molti territori della Nostra America o di Abya-Yala. Il Buen Vivir, in breve, trovò terreno fertile per la sua affermazione nella vita politica di molti paesi.

→ Questo testo raccoglie diversi contributi dell'autore sull'argomento, riassunti nella seconda edizione ampliata e aggiornata del suo libro “O Bem Viver. Un'opportunità per immaginare altri mondi”, Elefante Publishing House, Brasile, 2025.

* Economista ecuadoriano. Compagno nelle lotte dei movimenti sociali. Docente universitario. Ministro dell'Energia e delle Miniere (2007). Presidente dell'Assemblea Costituente (2007-2008). Candidato alla Presidenza della Repubblica dell'Ecuador (2012-2013). Autore di diversi libri.

** Traduzione di Giorgio Tinelli per Ecor.Network

Riferimenti bibliografici

-

Frank, André Gunder [1991], El subdesarrollo del subdesarrollo. Un ensayo autobiográfico, Editorial Nueva Sociedad, Caracas.

-

Frank, André Gunder [1966]; “El desarrollo del subdesarrollo”, in El nuevo rostro del capitalismo, Monthly Review Selecciones en castellano, N° 4.

-

Gudynas, Eduardo [2013], “Izquierda y progresismo: la gran divergencia”, Alainet, 23 dicembre 2013.

-

Quijano, Aníbal [2000], “El fantasma del desarrollo en América Latina”, in Alberto Acosta (Edit.), El desarrollo en la globalización: el reto de América Latina, Caracas, Nueva Sociedad-ILDIS.

-

Marx, Carlo [1875], Crítica al Programa di Gotha.

-

Sachs, Wolfgang [1996], Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder, Perú, PRATEC. [con edizione in inglese [1992] The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power, London, Zed Books.

-

Schuldt, Jürgen [2012], Desarrollo a escala humana y de la naturaleza, Lima, Universidad del Pacífico.

-

Souza Silva, José [2011], “Hacia el ‘Día Después del Desarrollo’ Descolonizar la comunicación y la educación para construir comunidades felices con modos de vida sostenibles”, ALER, (mimeo).

-

Tortosa, José María [2011], Maldesarrollo y mal vivir – Pobreza y violencia escala mundial, in Alberto Acosta, Esperanza Martínez (Edits.) serie Debate Constituyente, Quito, Abya–Yala.