Questo secondo volume di “Ecología Política Latinoamericana”, intitolato “Pensamiento crítico y horizontes emancipatorios en clave sur” (Ecologia Politica Latinoamericano. Pensiero critico e orizzonti emancipatori in chiave meridionale”), contiene 17 capitoli organizzati in tre parti.

La prima parte - “Estrattivismo: lotta per la terra e movimenti emancipatori in chiave meridionale” - dà conto della grande sfida che deve affrontare il movimento globale di Giustizia Ambientale. Segnala l'importanza della costruzione del potere popolare nel contesto di nuove relazioni di genere, di lotte contro il capitalismo, il patriarcato e l'estrattivismo in America Latina e nei Caraibi. Uno dei movimenti emblematici tra le organizzazioni che hanno promosso e dato impulso ai forum mesoamericani e continentali è il COPIH (Consiglio civico di organizzazioni popolari e indigene dell'Honduras, ndt), dal cui seno emerge la figura esemplare di Berta Cáceres, alla quale dedichiamo questo numero.

popolari e indigene dell'Honduras, ndt), dal cui seno emerge la figura esemplare di Berta Cáceres, alla quale dedichiamo questo numero.

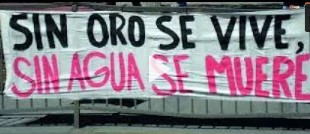

L'articolo di Joan Martinez-Alier e Grettel Navas ci mostra come quello di Berta non sia stato un caso isolato. Esistono tanti ecologisti assassinati nel mondo e sono soprattutto donne, le protagoniste di questa nuova fase di criminalizzazione della protesta sociale articolata nella difesa della terra e del territorio. Attraverso lo studio di casi avvenuti in Colombia, Honduras, Guatemala, Messico, Cile, Brasile, Bangladesh, Filippine, Thailandia e Spagna, in questo capitolo si presentano nuove forme di repressione contro i difensori della natura, i diritti territoriali degli indigeni che fanno parte, a volte non sapendolo, del movimento Global de Justicia Ambiental (Giustizia ambientale globale, ndt).

Dal punto di vista di una ecologia politica femminista, l'articolo propone lo studio dei distinti linguaggi di valutazione dei conflitti socio-ambientali, basandosi su ricerche sulla violenza e la paura come metodi per ottenere una pace sociale, o meglio dire una distribuzione ecologicamente diseguale.

Nel suo capitolo, “Lotta per la terra. Frattura metabolica e riappropriazione sociale della Natura”, Carlos Walter Porto-Gonçalves afferma che la lotta per la terra è molto più che la lotta per un mezzo di produzione. E' soprattutto la lotta per un determinato orizzonte di significato di “comunità” per la vita e la terra, intesa come territorio. Ciò significa una lotta per la Terra il cui collasso si manifesta con la frattura metabolica a cui la razionalità tecno-scientifica subordina l'accumulazione incessante del capitale e il suo produttivismo.

Una razionalità che ha le sue origine nell'opposizione tra campagna e città, come espressione intrinseca della colonialità del sapere/potere che si esprime nella frattura metabolica delle relazioni tra società e natura nella rivoluzione industriale. Con l'urbanizzazione-industrializzazione dell'agricoltura, la meccanizzazione e l'utilizzo della chimica, il mondo rurale viene colonizzato e i diversi saperi ancestrali, tessuti da molteplici comunità etniche e contadine, vengono spostati altrove. A partire da allora il mondo rurale viene “metabolicamente” governato da una ragione tecnico-scientifica urbana che rende più profonda la tensione tra il tempo di modernizzazione-colonizzazione del mondo rurale e i tempi delle comunità locali.

E' nel contesto di conflitti, ribellioni e rivoluzioni generate nel quadro di tale tensione che si andranno a generare nuovi bastioni di resistenza o r/esistenza, incorporando nuovi orizzonti di significati propri contro l'invasore. Di fronte a un unico “modello di potere”, di fronte al “caos sistemico” e all'acuta “crisi epistemica” nella separazione società-natura, Porto-Gonçalves propone una riappropriazione sociale della natura che esige il superamento della lotta per lotta verso un lottare per la Terra.

Edgardo Lander y Emiliano Teran Mantovani affrontano i dibattiti e i conflitti socio-ambientali in relazione all'Estrattivismo nei paesi con governi progressisti. Si parte da una grande discussione in seno alle sinistre, dove per una parte c'è la tendenza a privilegiare le agende dell'antimperialismo, del neoliberismo e del recupero dello Stato senza dare priorità a temi come il patriarcato, l'interculturalità, il razzismo, l'antropocentrismo, le autonomia territoriali e le implicazioni ambientali, sociali e territoriali associate al modello estrattivista capitalista. L'altra tendenza afferma la necessità di incorporare queste altre dimensioni nelle lotte contro il capitalismo, e che gli strumenti teorici e le politiche che in passato sembravano sufficienti per affrontarlo ora sono insufficienti. Si tratta di affrontare sfide di natura civilizzatrice che riguardano la geo-cultura della modernità.

Edgardo Lander y Emiliano Teran Mantovani affrontano i dibattiti e i conflitti socio-ambientali in relazione all'Estrattivismo nei paesi con governi progressisti. Si parte da una grande discussione in seno alle sinistre, dove per una parte c'è la tendenza a privilegiare le agende dell'antimperialismo, del neoliberismo e del recupero dello Stato senza dare priorità a temi come il patriarcato, l'interculturalità, il razzismo, l'antropocentrismo, le autonomia territoriali e le implicazioni ambientali, sociali e territoriali associate al modello estrattivista capitalista. L'altra tendenza afferma la necessità di incorporare queste altre dimensioni nelle lotte contro il capitalismo, e che gli strumenti teorici e le politiche che in passato sembravano sufficienti per affrontarlo ora sono insufficienti. Si tratta di affrontare sfide di natura civilizzatrice che riguardano la geo-cultura della modernità.

Questo significa mettere in discussione i processi di crescita economica capitalista nei paesi progressisti che si oppongono alle trasformazioni civilizzatrici necessarie a fronte di grandi sfide come il cambiamento climatico, e di conseguenza chiedersi perché i governi che si sono autoproclamati anticapitalisti e rivoluzionari stanno dando fondo al modello di rendita petrolifera, quando è evidente che è necessario smettere di sfruttare le riserve accertate di idrocarburi per contenere l'aumento di 2 gradi della temperatura del pianeta. Come spiegare l'avanzata in aree protette, in territori di comunità indigene e contadine, conoscendo gli impatti devastanti del modello estrattivista che depreda il pianeta?

Emiliano Teran Mantovani prova a dare visibilità alle lotte e ai conflitti socio-ambientali generati nel contesto della produzione e della trasformazione del territorio in Venezuela. Nel suo articolo mostra come una serie di modelli storico-culturali di potere associati al Petro-Stato e una serie di dispute territoriali generino una situazione di ingiustizia ambientale in Venezuela, nel contesto di una crisi nazionale che ha reso possibile l'emergere di nuovi attori, vincolati ad economie sotterranee, evidenziando la crescita delle miniere illegali. Questo va a colpire ulteriormente la situazione sociale e lo spazio per la costruzione di nuove valutazioni e soggettività, così come gli scenari delle lotte socio-ambientali che, comunque, si articolano con i movimenti di giustizia ambientale latinoamericani.

Sebbene il Gruppo di Lavoro sull'Ecologia Politica Latinoamericana si sia occupato dell'estrattivismo nell'area andina, nel Cono Sud e in Messico, il lavoro recente si è concentrato sui Caraibi, un'area condivisa da paesi come Colombia, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Giamaica e Honduras.

Con un lavoro durato oltre tre anni, Catalina Toro Pérez si propone di ricostruire la storia del colonialismo/estrattivismo nei cosiddetti Caraibi Occidentali dove, oggi, le dinamiche di estrazione e sfruttamento minerario e petrolifero, sia in terra che in mare, si confrontano con pratiche di razzismo ambientale. La subalternizzazione delle popolazioni originarie, associata a contesti post-schiavistici, esprime questa colonizzazione-riorganizzazione selettiva della “società della conoscenza” attraverso l'esercizio diversificato della violenza che oggi penetra sempre più nella geopolitica imperiale dell'estrattivismo nella regione. Le comunità creole, indigene e contadine si ritrovano a condividere, con altre popolazioni caraibiche, una cultura comune di difesa della terra-territorio e del mare-maritorio: lingue, forme musicali, sincretismi religiosi che esprimono forme di relazione tra società, natura e cultura.

Per concludere questa prima parte del Volume II, Raquel Neyra affronta i numerosi conflitti socio-ambientali che si sono prodotti in Perù come risposta al modello estrattivista nella regione andina negli ultimi venti anni. L'estrazione di energia e di materiali dalle viscere del Perù, cioè l'aumento e i cambiamenti del metabolismo sociale in un'economia estrattivista non è nuovo; anzi, è più voluminoso che mai e si inquadra nell'attuazione del neoliberismo e nel ruolo accettato da questo paese nell'accumulazione di capitale a livello mondiale. Infine, basandosi su una messa in discussione teorica e politica del concetto di estrattivismo, Carlos Walter Porto-Gonçalves e Milson Betancourt attirano l'attenzione sugli impatti politici e analitici che emergono da uso e abuso di questa nozione con cui si definiscono e si spiegano i recenti processi di espropriazione, di devastazione ambientale e umana dell'economia dominante.

Nella seconda parte, “Rottura epistemica, difesa del comune e giustizia ambientale nell'ecologia politica latinoamericana”, Horacio Machado Aráoz presenta una riflessione sul concetto di crisi ecologico-civile per superare la banalizzazione della comprensione della crisi, il suo svuotamento e la sua completa naturalizzazione. Questa preoccupazione implica il segnalare che la predazione, come pratica generalizzata di relazione con la natura, produce l'erosione dell'umanità dell'umano, cioè l'in-umanizzazione/dis-umanizzazione. Quindi gli impatti macro-geopolitici della Terra sono tanto decisivi quanto quelli a livello micro-biopolitico: nelle strutture più elementari della percezione e della sensibilità dei corpi. In questo senso l'autore propone di umanizzar/ci in comune e depatriarcalizzar/ci per tornar/ci, sentir/ci e saper/ci terra in comune.

latinoamericana”, Horacio Machado Aráoz presenta una riflessione sul concetto di crisi ecologico-civile per superare la banalizzazione della comprensione della crisi, il suo svuotamento e la sua completa naturalizzazione. Questa preoccupazione implica il segnalare che la predazione, come pratica generalizzata di relazione con la natura, produce l'erosione dell'umanità dell'umano, cioè l'in-umanizzazione/dis-umanizzazione. Quindi gli impatti macro-geopolitici della Terra sono tanto decisivi quanto quelli a livello micro-biopolitico: nelle strutture più elementari della percezione e della sensibilità dei corpi. In questo senso l'autore propone di umanizzar/ci in comune e depatriarcalizzar/ci per tornar/ci, sentir/ci e saper/ci terra in comune.

In termini di Difesa del comune, l'esperienza messicana in relazione con l'attuale offensiva di espropriazione di territori e mezzi di esistenza guidata dal capitale nazionale e transazionale, aggravata dall'emergere di attori legati all'economia criminale, per Mina Lorena Navarro ha significato la costruzione di una categoria esplicativa di queste dinamiche: il dispositivo di espropriazione come una gamma di strategie legali per cooptare, disciplinare e dividere le comunità al fine di garantire, ad ogni costo, l'apertura di nuovi spazi di sfruttamento e mercificazione. Anche se in Messico questo scenario di violenza, aggressività e voracità si è intensificato, esistono processi di autorganizzazione e resistenza comunitaria di alcune reti indigene e contadine in lotta contro l'espropriazione capitalista. In questo senso, sottolineando alcune capacità orientate verso la produzione dei beni comuni, Gabriela Merlinsky propone cinque tesi per la difesa del comune in America Latina, come un potente catalizzatore di azione collettiva basato su tre elementi: la produzione di conoscenza collettiva, la deliberazione come spazio di sperimentazione e la richiesta di riconoscimento.

L'autrice indica un punto chiave nella costruzione dei contesti che definiscono la giustizia ambientale in relazione all'analisi delle forme di intendere il conflitto, per pensare collettivamente a orizzonti emancipatori. Questo significa anche pensare a partire dal locale ai diversi significati del globale, come proposta per generare una rottura epistemica.

A riguardo Germán Palacio, Alberto Vargas ed Elizabeth Hennessy propongono una discussione sulla comprensione della Terra, del Mondo, del Globale, a partire dall'attrito fra globale/locale del Sistema Ecologia Mondo, dalla regione neotropicale. Per questa complessa comprensione del sistema mondiale capitalista (Capitalocene), gli autori propongono, nel contesto di un'epoca di drammatici cambiamenti ambientali, un nuovo approccio alle scienze naturali e sociali e un approccio geologico-storico ai problemi ambientali.

Julio Carrizosa, nel suo articolo, propone di superare le semplificazioni delle teorie dello sviluppo, la visione globale dai centri di potere e, per questo, si rivolge all'essere/vedere prospettico di Nietzsche: "Esiste un solo vedere prospettico, un solo conoscere prospettico, e a quante più emozioni permettiamo di parlare di una cosa, quanti più occhi diversi sappiamo usare per una stessa cosa, tanto più complesso sarà il nostro concetto di quella cosa e la nostra obbiettività" (citato dall'autore). In tal senso propone di recuperare la complessità latinoamericana per affrontare le vecchie ricette europee e nordamericane fallite e cominciare a pensare a partire dai territori.

centri di potere e, per questo, si rivolge all'essere/vedere prospettico di Nietzsche: "Esiste un solo vedere prospettico, un solo conoscere prospettico, e a quante più emozioni permettiamo di parlare di una cosa, quanti più occhi diversi sappiamo usare per una stessa cosa, tanto più complesso sarà il nostro concetto di quella cosa e la nostra obbiettività" (citato dall'autore). In tal senso propone di recuperare la complessità latinoamericana per affrontare le vecchie ricette europee e nordamericane fallite e cominciare a pensare a partire dai territori.

Guillermo Castro tratta la crisi delle visioni che le società latinoamericane affrontano nelle relazioni con il loro ambiente naturale, a partire dalla frattura tra le forme di organizzazione della cultura, tra chi domina e chi subisce le forme di organizzazione delle relazioni tra le nostre società e l'ambiente naturale circostante. Una frattura che si esprime nella coesistenza, a volte passiva a volte antagonista, tra una cultura nordatlantica - come quella della civiltà contro la barbarie, del progresso contro l'arretratezza, dello sviluppo e poi del sottosviluppo - e un insieme di culture subordinate che hanno sviluppato visioni armoniose di rapporto con il mondo naturale.

Infine, Milson Betancourt aggiunge un ampio quadro di interpretazione della relazione tra Colonialità territoriale e Conflittualità in America Latina a partire dalla triade Territorio-Territorialità-Territorializzazione, sottolineando l'importanza della recente "svolta spaziale" e della "svolta territoriale latinoamericana" che hanno dato luogo alla teoria sociale critica e generato, così, una frattura epistemica, aprendo spazi per la costruzione del comune a partire dai territori.

La terza e ultima parte, "Da Washington a Pechino: nuove frontiere delle merci in un mondo bipolare", analizza i principali cambiamenti di carattere economici trascorsi nel tradizionale "Nord globale", con il declino degli Stati Uniti e dei paesi del G7 dopo la crisi economica e finanziaria del 2008, e poi guarda ai paesi dell'Asia-Pacifico, specialmente il caso della Repubblica Popolare Cinese.

Maristella Svampa e Ariel Slipak propongono un'analisi dell'ascesa della Cina nell'ordine globale per poi metterla in  relazione con l'America Latina a partire dai flussi di IED (Investimenti stranieri diretti, ndt). Nel sollevare il carattere strategico del legame, gli autori propongono una transizione in America Latina, da un'era governata dal "Commodity Consensus" [Consenso delle merci] al "Beijing Consensus" [Consenso di Pechino].

relazione con l'America Latina a partire dai flussi di IED (Investimenti stranieri diretti, ndt). Nel sollevare il carattere strategico del legame, gli autori propongono una transizione in America Latina, da un'era governata dal "Commodity Consensus" [Consenso delle merci] al "Beijing Consensus" [Consenso di Pechino].

Elizabeth Bravo affronta il problema della concentrazione corporativa dei semi, la loro conversione in merce e come questo influisce sulle pratiche culturali di conservazione, miglioramento e libero scambio di sementi, sulle condizioni ecologiche di produzione e riproduzione, così come sulle traiettorie delle pratiche culturali e le relazioni di scambio sociale in America Latina. (Aistara, 2011). Con l'inasprimento delle norme sulla proprietà intellettuale, la registrazione obbligatoria e la certificazione dei semi, l'autrice mostra come l'industria internazionale dei semi (Stati Uniti, Cina, Germania, Francia) si appropria, concentra e sposta la produzione, la riproduzione e lo scambio di semi nativi in Ecuador.

Infine Melisa Argento, Florencia Puente e Ariel Slipak analizzano il rapporto tra Aziende, Stato e Comunità in relazione allo sfruttamento del litio (il nuovo oro bianco) nell'Argentina nord-occidentale. Nel contesto di una transizione energetica globale, il litio è diventato un materiale strategico per l'uso di telefoni cellulari, notebook e persino auto ibride. In un'economia del post-sviluppo, di progetti per l'attuazione di forme sostenibili di energia, eolica, solare e idroelettrica, la batteria al litio diventa un elemento fondamentale per la trasmissione e lo stoccaggio di energia.

Gli autori si propongono di evidenziare la dimensione sociale della “promessa di sviluppo” scatenata dalle imprese estrattive del litio nella regione, i conflitti che emergono nei processi di estensione delle agende economiche delle imprese e dello Stato, così come le lotte e le resistenze delle comunità indigene che difendono la sostenibilità e la riproduzione dei loro modi di vita nella regione.

(2. Fine)

Ecología política latinoamericana. Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. VOL.II

Héctor Alimonda, Catalina Toro Pérez, Facundo Martín (a cura di)

CLACSO, 2017, pp. 429.

con scritti di: Joan Martínez-Alier, Grettel Navas, Carlos Walter Porto-Gonçalves, Edgardo Lander, Emiliano Teran Mantovani, Catalina Toro Pérez, Raquel Neyra, Milson Betancourt Santiago, Carlos Walter Porto-Gonçalves, Horacio Machado Aráoz, Mina Lorena Navarro Trujillo, Gabriela Merlinsky, Germán Palacio, Alberto Vargas, Elizabeth Hennessy, Julio Carrizosa Umaña, Guillermo Castro Herrera, Milson Betancourt Santiago, Maristella Svampa, Ariel Slipak, Elizabeth Bravo, Melisa Argento, Florencia Puente, Ariel Slipak

Download: