Questo studio è una doccia fredda sulle speranze di chi, all'inizio della pandemia, aveva vaticinato l'avvento della fine del capitalismo.

Dimostra come la dinamica dell'accumulazione in Brasile, lungi dall'essere stata paralizzata dalla pandemia, è diventata ancora più brutale a causa dell'accelerazione dei processi di espansione delle merci. Infatti, negli stessi mesi in cui crescevano i contagi, assieme ai prezzi dei beni di prima necessità e alla fame dei brasiliani, crescevano al contempo anche le esportazioni di materie prime alimentari sul mercato mondiale, i profitti dell'agribusiness, i processi di deforestazione e la violenza in Amazzonia, con un ritmo più intenso rispetto ai periodi precedenti. Si va ad approfondire, in questo modo, il processo di reprimarizzazione dell'economia brasiliana, intesa come regressione da un'economia basata sulla produzione manifatturiera e di tecnologie di punta ad un assetto dove torna a prevalere l'estrazione di materie prime per l'esportazione. Un processo già iniziato ai tempi delle presidenze Lula e Rousseff, ma che con Bolsonaro tende a superare violentemente ogni limite normativo, sociale e naturale.

brutale a causa dell'accelerazione dei processi di espansione delle merci. Infatti, negli stessi mesi in cui crescevano i contagi, assieme ai prezzi dei beni di prima necessità e alla fame dei brasiliani, crescevano al contempo anche le esportazioni di materie prime alimentari sul mercato mondiale, i profitti dell'agribusiness, i processi di deforestazione e la violenza in Amazzonia, con un ritmo più intenso rispetto ai periodi precedenti. Si va ad approfondire, in questo modo, il processo di reprimarizzazione dell'economia brasiliana, intesa come regressione da un'economia basata sulla produzione manifatturiera e di tecnologie di punta ad un assetto dove torna a prevalere l'estrazione di materie prime per l'esportazione. Un processo già iniziato ai tempi delle presidenze Lula e Rousseff, ma che con Bolsonaro tende a superare violentemente ogni limite normativo, sociale e naturale.

Gli autori, ricercatori della Universidade Federal do Sul e Sudeste do Parà, danno una misura di questi fenomeni incrociando i dati sulle esportazioni, sulle superfici coltivate, sulla fame, sulla deforestazione e gli incendi.

Concludono con l'analisi della correlazione fra l'estendersi dei contagi e le attività d'esplorazione mineraria dell'impresa Vale S.A. nella provincia di Carajás.

*Illustrazione di apertura di AsparagoBol

Aqui o capitalismo não parou! Espoliação e brutalidade em tempos de pandemia, o que a Amazônia tem a dizer?

di Bruno Cezar Malheiro, Fernando Michelotti, Thiago Alan Guedes Sabino

GEOgraphia, vol: 22, n. 48, 2020, 50 pp.

Download:

Proponiamo qui la traduzione di alcuni paragrafi:

Il Brasile della fame trascura il cibo e abbraccia le merci

L'attacco sistematico dell'attuale governo ai piccoli agricoltori e, in generale, alle popolazioni rurali ha consolidato la scelta politica di smantellare la produzione di alimenti a favore della produzione di merci.

Si tratta di un attacco operato sia attraverso lo smantellamento di leggi, codici e strumenti di protezione ambientale, che tramite una narrativa criminalizzante e un'offensiva contro gli organismi di controllo dell'ambiente, della riforma agraria e della politica indigenista.

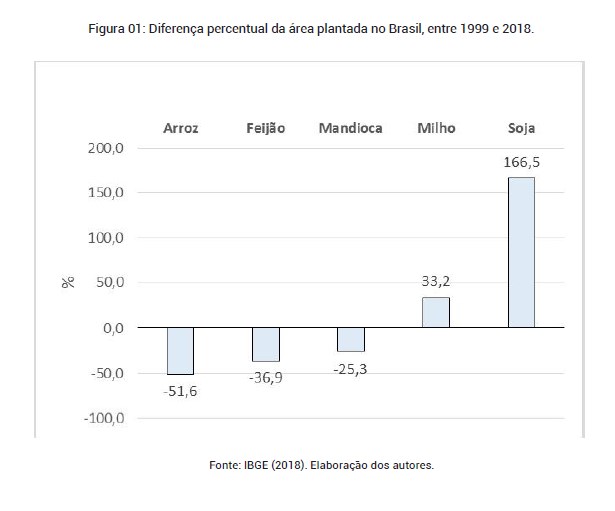

Questa scelta, che non è di oggi, e che ha determinato una crescita sostanziale della superficie coltivata a soia e mais in Brasile tra il 1999 e il 2018 - mentre la superficie coltivata a riso, fagioli e manioca è diminuita drasticamente nello stesso periodo (come mostra la  Figura 01) - si è radicalizzata attraverso la deregulation totale del controllo del mercato e la concentrazione monopolistica della produzione e della distribuzione alimentare che, logicamente, già produce fame su larga scala.

Figura 01) - si è radicalizzata attraverso la deregulation totale del controllo del mercato e la concentrazione monopolistica della produzione e della distribuzione alimentare che, logicamente, già produce fame su larga scala.

L'effetto della pandemia ha già determinato nel Paese un aumento notevole del prezzo del paniere alimentare di base, come dimostra un'indagine condotta da Dieese [Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconomicos] in 17 capitali, che rileva come in 16 fra queste, fra marzo e aprile, vi sia stato un aumento del prezzo dell'insieme degli alimenti basilari.

Secondo l'economista Daniel Balaban, capo dell'ufficio brasiliano del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, la fame, che già da prima della pandemia era una realtà per circa cinque milioni di brasiliani, dovrebbe raggiungere i 14,7 milioni entro la fine del 2020. Si tratta di circa il 7% della popolazione, dato che riporta il paese sulla mappa della fame, da dove era uscito dal 2014.

Ed è proprio in questo momento, di accelerazione dei decessi per coronavirus e di crescita della piaga della fame nel Paese, che le nostre dinamiche della produzione agraria hanno approfondito il percorso univoco verso la produzione di commodities a scapito della produzione di cibi sani. Questa scelta che, come abbiamo avvertito in precedenza, attraversa l'intero panorama politico da sinistra a destra, si è rafforzata dall'inizio del 21° secolo in Brasile e nel resto dell'America Latina.

È quello che Maristella Svampa (2013) ha chiamato "consenso delle commodities", ma che può anche essere definito come "un regime di relazioni sociali che fagocita le energie vitali come mezzo per l'accumulazione presumibilmente infinita di valore astratto" (Machado Aráoz, 2016).

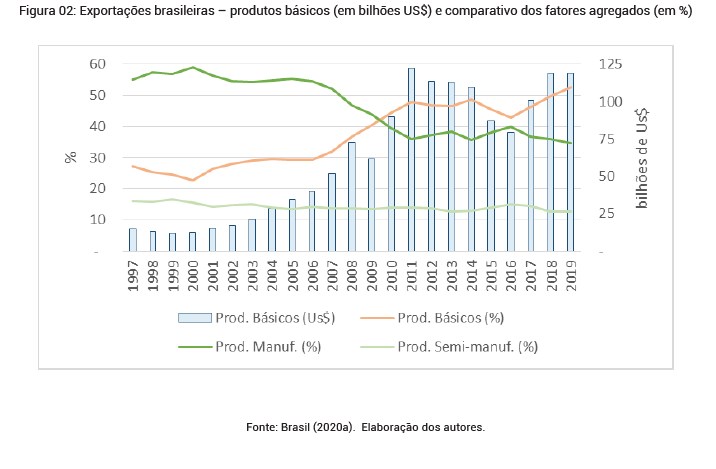

I dati sulle esportazioni brasiliane sono eloquenti (Figura 02), mostrano il processo di reprimarizzazione delle esportazioni brasiliane a partire dagli anni 2000, con le materie prime che superano i prodotti della manifattura nel 2009. Da allora le materie prime hanno mantenuto un maggior peso relativo nell'agenda delle esportazioni, con una leggera flessione tra il 2015 e il 2016, quando, al primo segnale di incertezza dell'assetto economico che aveva sostenuto i profitti, le forze conservatrici si sono riorganizzate attorno al colpo di stato.

I dati sulle esportazioni brasiliane sono eloquenti (Figura 02), mostrano il processo di reprimarizzazione delle esportazioni brasiliane a partire dagli anni 2000, con le materie prime che superano i prodotti della manifattura nel 2009. Da allora le materie prime hanno mantenuto un maggior peso relativo nell'agenda delle esportazioni, con una leggera flessione tra il 2015 e il 2016, quando, al primo segnale di incertezza dell'assetto economico che aveva sostenuto i profitti, le forze conservatrici si sono riorganizzate attorno al colpo di stato.

L'export di prodotti primari ha ricominciato a crescere nel 2016, ha raggiunto oltre il 50% del totale delle esportazioni nel 2019, superando così l'insieme delle esportazioni dei prodotti della manifattura e dei semilavorati, per un totale assoluto di 119 miliardi di US $.

Questo processo è stato fortemente segnato dalle esportazioni di prodotti primari verso la Cina, balzate da 0,4 miliardi di dollari nel 1999 a 56,4 miliardi di dollari nel 2019, valori che rappresentano un aumento dal 3,6% al 47,4% del quota proporzionale del mercato cinese sulle esportazioni totali di prodotti di base in Brasile.

Quando siamo arrivati al 2020, nel contesto della pandemia, ci siamo resi conto che, nonostante i limiti imposti ai flussi a causa della diffusione del virus nel mondo, le esportazioni verso la Cina continuavano a crescere. Tra gennaio e aprile 2020 il valore delle esportazioni verso il paese asiatico ha raggiunto i 20,8 miliardi di dollari USA, un valore superiore ai 18,7 miliardi registrati tra gennaio e aprile 2019.

Confrontando i mesi di aprile 2019 e 2020, vediamo una crescita del 23,34% del valore delle esportazioni verso la Cina. In questo senso, non desta sorpresa il fatto che, nel mezzo della profonda crisi del capitalismo - e di tutte le altre crisi già esistenti che la pandemia ha  rafforzato - le nostre esportazioni di soia siano cresciute del 65,24%, se confrontiamo l'export di aprile 2019 con quello dell'aprile 2020.

rafforzato - le nostre esportazioni di soia siano cresciute del 65,24%, se confrontiamo l'export di aprile 2019 con quello dell'aprile 2020.

Una tendenza al rialzo seguita da quella di molte altre materie prime, come i minerali di ferro, la carne di manzo e di maiale, lo zucchero e il rame. La figura 03 mostra alcuni dei prodotti che hanno maggiormente contribuito a questa crescita delle esportazioni.

La performance di questa serie di prodotti non si è distinta solo ad aprile, ma durante l'intero processo di reprimarizzazione dell'insieme delle esportazioni brasiliane. La loro crescita in piena pandemia acquista rilevanza se comprendiamo cosa rappresentano proporzionalmente nel paniere delle esportazioni brasiliane. In particolare soia, carne di manzo, ferro e minerali di rame fanno parte di un gruppo di 10 prodotti che, tra gennaio 2016 e aprile 2020, hanno rappresentato oltre il 90% delle esportazioni totali di materie prime.

Se consideriamo il periodo compreso tra il 2016 e il 2019, che ha visto una nuova crescita della dinamica della reprimarizzazione dell'economia, e valutiamo le variazioni mensili delle esportazioni di commodities, i valori del mese di aprile 2020 mostrano chiaramente che la brutalità del saccheggio capitalista riprende fiato di fronte alla distruzione, visto che si tratta del valore più alto raggiunto nella serie storica

Se consideriamo il periodo compreso tra il 2016 e il 2019, che ha visto una nuova crescita della dinamica della reprimarizzazione dell'economia, e valutiamo le variazioni mensili delle esportazioni di commodities, i valori del mese di aprile 2020 mostrano chiaramente che la brutalità del saccheggio capitalista riprende fiato di fronte alla distruzione, visto che si tratta del valore più alto raggiunto nella serie storica

I 12 miliardi di dollari raggiunti nell'aprile 2020 superano del 13.9% i valori del mese precedente (marzo 2020), e del 16.9% i valori dell'aprile 2019. Pertanto, nel mese in cui il numero dei morti per il nuovo coronavirus in Brasile è passato dai 244 del primo aprile 2020 ai 6.412 del primo maggio, i profitti dalle esportazioni di materie prime sono stati i più alti di questa serie storica. In sintesi, si è trattato del miglior mese di aprile della storia - secondo i dati del Ministero dell'Economia, Industria, Commercio Estero e Servizi - per chi costruisce l'economia violenta dell'esportazione di materie prime agricole e minerarie.

I 12 miliardi di dollari raggiunti nell'aprile 2020 superano del 13.9% i valori del mese precedente (marzo 2020), e del 16.9% i valori dell'aprile 2019. Pertanto, nel mese in cui il numero dei morti per il nuovo coronavirus in Brasile è passato dai 244 del primo aprile 2020 ai 6.412 del primo maggio, i profitti dalle esportazioni di materie prime sono stati i più alti di questa serie storica. In sintesi, si è trattato del miglior mese di aprile della storia - secondo i dati del Ministero dell'Economia, Industria, Commercio Estero e Servizi - per chi costruisce l'economia violenta dell'esportazione di materie prime agricole e minerarie.

Ci sono molteplici fattori che contribuiscono a questo risultato, come la variazione del tasso di cambio, la costruzione di scorte di soia e di altri prodotti in Cina, tra gli altri, che spiegano la crescita esponenziale che abbiamo esposto. Tuttavia, a prescindere dai fattori in sé, la normalità di una logica di accumulazione tracciata da una catena di relazioni estremamente violenta, che, per realizzarsi, espropria le condizioni vitali di esistenza di molteplici popoli e comunità, già sarebbe motivo per interrogarsi.

Questo non solo in relazione all'esposizione al contagio delle migliaia di lavoratori che fanno girare questo ingranaggio, ma in relazione ai bisogni prioritari in termini di produzione in un Paese in cui mancano i letti delle unità di terapia intensiva (ICU), mancano i respiratori e dove la fame bussa alla porta di una parte significativa della popolazione.

L'argomento dell'AD di AgriBrasil è per noi abbastanza illuminante per capire, nel caso specifico delle granaglie, che la pandemia non sembra fermare i profitti del settore, che continua a crescere senza però preoccuparsene molto della crescita esponenziale dei decessi provocati dal nuovo coronavirus in Brasile.

"Il settore della soia è vincente, senza dubbio, continua a scorrere come al solito, i produttori usufruiscono di prezzi ancora migliori (per l'influenza del tasso di cambio), molta commercializzazione, molta domanda...

Non so se c'è un vincitore in questa situazione di coronavirus, ma una delle industrie meno colpite è l'industria delle granaglie".

Questa dichiarazione ci indica come, mentre vari segmenti dell'economia stanno rallentando in tempi di pandemia, la produzione, la circolazione e il consumo di materie prime stiano mantenendo il loro impulso, e i loro flussi continuino a scorrere. Questo nonostante, ad esempio , la caduta di flussi di persone verso il Brasile, espressi nella riduzione del 91,6% dell'offerta di voli totali nel Paese nell'aprile 2020, secondo i dati dell'Agenzia Nazionale dell'Aviazione Civile.

I meccanismi sotterranei di un capitalismo di spoliazione continuano a funzionare durante la pandemia e la capacità produttiva del Brasile si rivela anche riproducendo dipendenze, soprattutto quando percepiamo che l'86,9% delle nostre importazioni, fra gennaio e aprile 2020, consistevano in produzioni manifatturiere.

Questa crescita, oltre a dimostrare che il capitalismo non si è fermato, ci mostra un movimento di espansione e pressione sulle sue frontiere non ancora pienamente integrate nelle dinamiche di mercato, come per esempio l'Amazzonia. In altre parole, la leva dell'esportazione brasiliana produce l'effetto di una domanda devastante per l'economia politica amazzonica, sintetizzato nella persistente espansione della frontiera, come forza motrice dell'accumulazione per la generazione di rendite straordinarie, per la legittimazione della violenza e la creazione di zone di indifferenza in cui, in nome della depredazione, del saccheggio e del controllo del territorio, vengono sterminati popoli, comunità, vite ...

Queste enclosures, come le definirebbero Dardot e Laval, emergono come un esproprio progressivo e violento di ciò che è ancora comune, o ancora come controversie territoriali sull'uso, l'accesso e il controllo dei beni naturali e dei flussi di materia ed energia. I freddi numeri forse non ci rivelano la nozione esatta di come funzionino i profitti nell'economia delle materie prime, che, nel mezzo di una quarantena generalizzata, stanno battendo i loro record.

Avvicinarsi all'Amazzonia, quindi, forse può aiutarci a localizzare il segno della violenza e della devastazione lasciato da questi numeri, per ritrovare le rovine di queste imprese annunciate solo dai loro imponenti profitti, bagnati di sangue.

In Amazzonia, la violenza e la devastazione non sono entrate in quarantena

La natura espansiva del capitalismo di frontiera, che caratterizza le dinamiche di espansione delle commodities in Brasile, incontra l'Amazzonia attraverso la proliferazione di varie forme di mercificazione della natura: il mercato fondiario, il mercato del legno, la logica di mercato della produzione di bestiame, dall'espansione della soia, del mais, della monocoltura dell'eucalipto e della palma da olio, fino alla vertiginosa espansione dell'esplorazione mineraria.

Il capitalismo in espansione incontra contadini, popolazioni indigene, afrodiscendenti e altri popoli e comunità tradizionali, così come ecosistemi forestali multipli gestiti da questi popoli. Quindi, la necessità della depredazione - questa pratica di sovrasfruttamento della natura attraverso il saccheggio delle risorse naturali per l'esportazione, in una dinamica di drenaggio di materia ed energia, in cui, come affermano Mattei e Nader, lo Stato di Diritto viene utilizzato per legittimare l'illegalità - produce la necessità espansiva di creare nuove frontiere per la trasformazione dei beni comuni e collettivi in merce, che presuppone il dominio della terra e il controllo del territorio, così come delle sue risorse e flussi, attraverso l'attivazione di pratiche di violenza e devastazione intraprese da imprese agricole, grandi corporations e latifondisti, quasi sempre con la tutela o con la partecipazione dello Stato stesso.

Per avere un'idea più precisa delle conseguenze di questo business in Amazzonia, secondo i dati della Comissão Pastoral da Terra (CPT), tra il 1985 e il 2019 ci sono stati 49 massacri di contadini in tutto il Brasile, che hanno tolto la vita a 229 persone.

L'81,63% dei massacri e l'82,53% dei relativi decessi sono avvenuti in Amazzonia, dove 43.800 persone sono state coinvolte all'interno di conflitti nel 2014, un numero che sale a 104.100 nel 2019.

Oltre alla crescita esorbitante della violenza, la devastazione della foresta è in linea con le dinamiche di espansione delle merci. In piena quarantena, secondo IMAZON, la deforestazione in Amazzonia è cresciuta del 279%.

254 km² di foresta sono stati abbattuti praticamente solo nel marzo 2020. In aprile, quando la quarantena avrebbe dovuto essere più intensa, la deforestazione ha continuato ad aumentare.

Questa volta è avanzata di 529 km², il che rappresenta un aumento del 171%, confrontando i mesi di aprile 2019 e 2020.

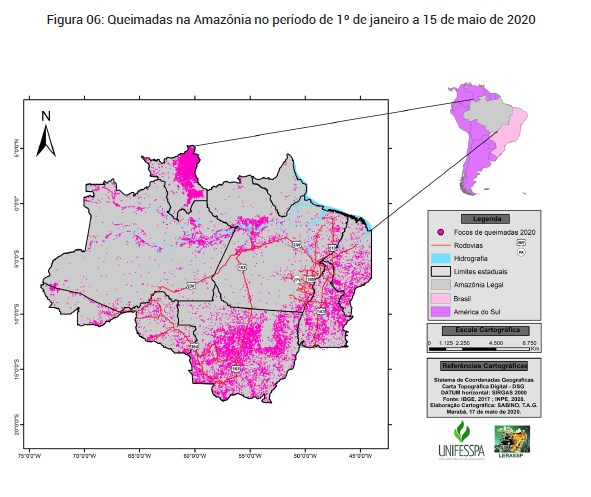

La mappa delle zone di incendio in Amazzonia (Figura 06) tra il 1 gennaio e il 15 maggio 2020 mostra un alto tasso di incendi nei primi mesi di quest'anno. La dinamica degli incendi segue l'arco della deforestazione, che coinvolge la parte occidentale del Maranhão, del Tocantins, il sud e il sud-est del Pará, il Mato Grosso e Rondônia. I focolai di incendio sono più significativi lungo gli assi logistici che collegano la regione al mondo, anche se troviamo focolai significativi vicino agli estuari di fiumi importanti.

La mappa delle zone di incendio in Amazzonia (Figura 06) tra il 1 gennaio e il 15 maggio 2020 mostra un alto tasso di incendi nei primi mesi di quest'anno. La dinamica degli incendi segue l'arco della deforestazione, che coinvolge la parte occidentale del Maranhão, del Tocantins, il sud e il sud-est del Pará, il Mato Grosso e Rondônia. I focolai di incendio sono più significativi lungo gli assi logistici che collegano la regione al mondo, anche se troviamo focolai significativi vicino agli estuari di fiumi importanti.

La diffusione del nuovo coronavirus ha aperto ancora una volta la porta alla violenza e alla devastazione in Amazzonia, soprattutto con la connivenza e persino con l'incoraggiamento di un governo che, nonostante abbia visto aumentare esponenzialmente il numero di focolai di incendio nella regione dal 2019, ha ridotto di quasi il 30% le ammende inflitte dall'IBAMA [l'Istituto brasiliano dell'ambiente e delle risorse naturali], oltre al numero di operazioni effettuate da questa agenzia.

Inoltre è evidente un insieme sistematico di iniziative di attacco ai diritti territoriali, come ad esempio, la proposta legislativa 191/2020, che mira a liberalizzare la produzione agroestrattiva nelle terre indigene, e la Medida Provisória 910/2019, trasformata in proposta legislativa 2633/2020, che aumenta le possibilità di regolarizzare il land grabbing e la deforestazione illegale.

Nei sotterranei di questo capitalismo di frontiera, che uccide e disbosca, anche un altro business mostra i suoi artigli. Si tratta del narcotraffico, un'attività illegale responsabile, nel mezzo di una pandemia, della trasformazione dell'Amazzonia nella via principale per l'ingresso della cocaina nel territorio brasiliano, secondo un rapporto della polizia federale che dimostra l'impatto del covid-19 sul traffico di stupefacenti fra il Brasile e i paesi limitrofi.

La quarantena dichiarata per la pandemia sembra quindi potenziare questo capitalismo di frontiera, nel quale la produzione dell'accumulazione avviene attraverso le enclosures dei territori della vita.

In questa maniera, il capitalismo non si è sicuramente fermato in Amazzonia, poiché si nutre della distruzione basata su un tacito accordo tra banche, latifondisti, imprenditori, grandi corporations, scagnozzi, pistoleri e, ovviamente, lo Stato, come finanziatore , de/regolatore, sostenitore logistico o anche come operatore della violenza legittima.

C'è quindi un adeguamento delle popolazioni ai movimenti economici che viene radicalizzato dalla pandemia, assicurando che la morte e il sacrificio regolamentato di alcuni significhi la vita regolamentata di altri (Foucault, 2008), in base a una razionalità economica che disvela una tragedia:

"se ieri il dramma del soggetto era l'essere sfruttato dal capitale, la tragedia della moltitudine oggi (...) è l'essere relegata al ruolo di 'umanità superflua', consegnata all'abbandono”(Mbembe, 2018).

Questa realtà amazzonica è forse una sintesi paradigmatica di questo necrocapitalismo, che, ancor prima dell'arrivo della pandemia, aveva già distribuito in modo diseguale le sue zone di sterminio e che, con la generalizzazione della vulnerabilità umana causata dall'accelerazione del covid-19, sembra esalare un respiro funebre.